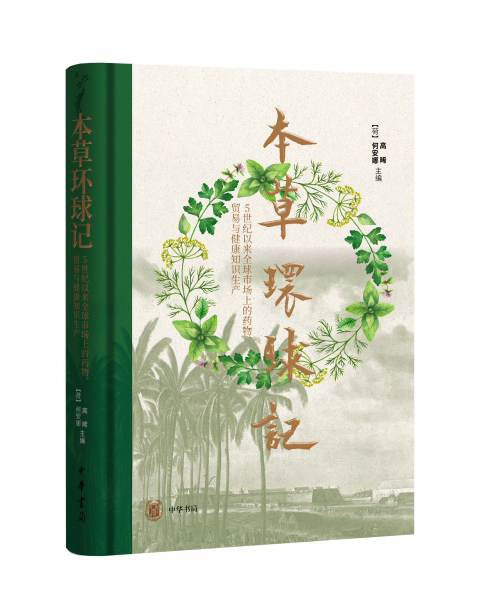

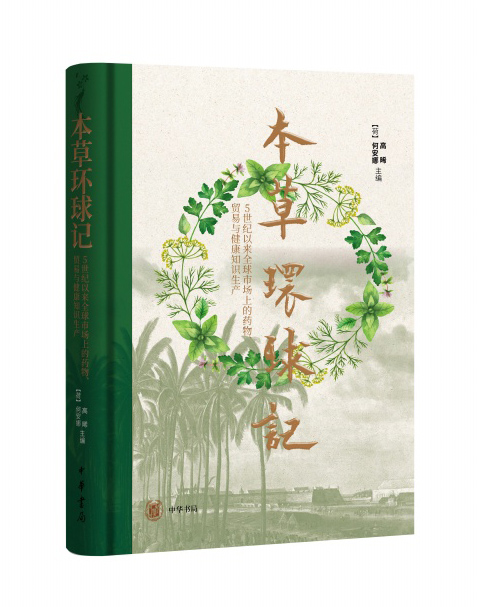

由复旦大学历史学系教授高晞与英国华威大学历史学系教授何安娜(Anne Gerritsen)主编的论文集《本草环球记:5世纪以来全球市场上的药物、贸易与健康知识生产》(中华书局,2023年)从全球史与长时段的视角出发,追踪了阿魏、中国根、大黄、丁香、人参、金鸡纳等本草药物在跨区域市场中的流动及其背后的贸易与知识生产。

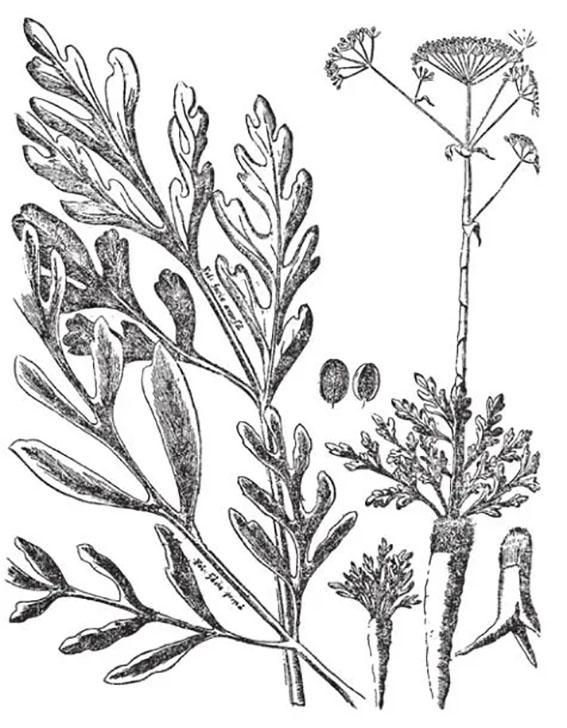

阿魏

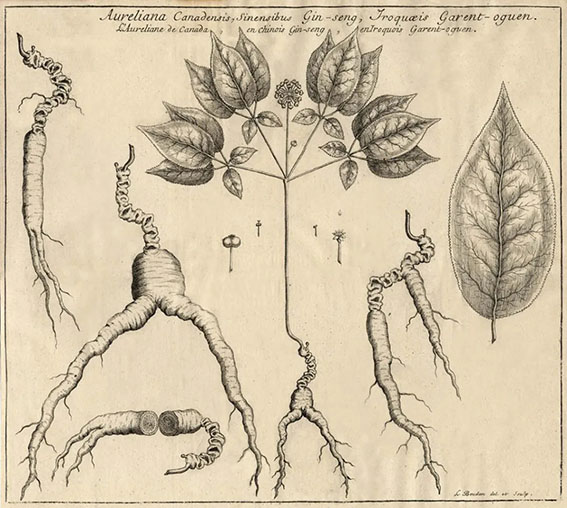

人参

大黄

虽然本书副标题界定的时间线为“5世纪以来”,但大多数篇章关注的时间段为近代早期(1500—1800),即全球贸易网络形成的时期。自新航路开辟以来,更为剧烈的全球物质流动改变了各地理区域人们的知识与生活,物与人的关系也在全球网络中不同的空间、时间、文化与政治背景的节点中发生变化。《本草环球记》探索的植物与药物的全球旅行踪迹,不仅为医疗史与科学史领域的研究做出了新的贡献,也揭示了近年来“全球史”(global history)与“物质转向”(material turn)的合流,即从全球互联性(global connectivity)的宏观视角,探索在网络中不断移动、变化并具有多重意义的物质实体与人类日常生活、文化传统和知识转型之间的复杂关系。两位编者在本书前言中提到了1986年由阿帕杜莱编纂的论文集《物的社会生命:文化视野中的商品》对本书的影响。自2010年以来,英文史学界出现了一系列探索全球史与近代早期物质文化的论文集,《本草环球记》是这股潮流的一部分。

《本草环球记》收录了16篇论文,这些论文主要是2018年4月在“贸易为健康的驱动力:近现代以来的世界贸易与医药产品国际学术研讨会”上发表的研究成果。两位编者没有按照各篇文章的方法论或研究主题进行分类,而是根据时间段排列,从5世纪的阿魏到1950年代台湾进口的抗生素药品,最后一篇文章利用数字人文方法对早期道教文本中的药品名称进行了分析和训诂。虽然本书的副标题强调了“药物”,但书中多篇文章揭示了人们对本草药物认识的多样性和变化性。从物质本身来看,本草可以是观赏性植物、药材、香料、食物,甚至是染料,例如丁香和大黄。当本草从一个区域传入另一个区域时,也具备了异域性色彩。本书讨论的本草有些原产自中国,如“中国根”和大黄,有些则原产自国外,如阿魏、丁香、北美人参及金鸡纳。这些本草的使用区域包括东亚、北亚、东南亚、中亚、西亚、欧洲、加拿大和西属美洲,展示出本草的环球图景。

本草与其他商品一样,都是全球贸易下的“流动之物”,其成为商品与医药知识的生产息息相关。《本草环球记》大多数篇章都关注全球贸易中的各类本草,从方法论的角度来看,这些论文可以大致分为三类:(1)从本草物质性与名称出发的长时段研究;(2)通过本地对异域本草的认知、知识生产或本草的商品化过程,探索人与物的互动;(3)基于本草关联起的不同文化区域,重新审视全球史与区域史。

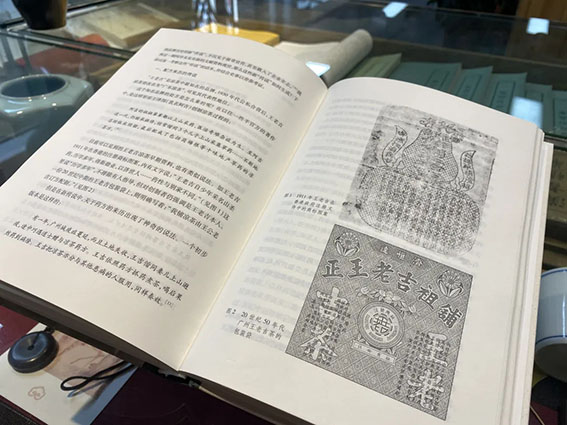

第一类主题关注前现代时期不同区域的人们对同一本草的认知,尤其是对其命名、解释和使用方法,如何受到跨文化交流和贸易的影响及本地文化传统的塑造。在物品的跨区域流动中,某地对于该物的所有知识通常不会完整地随物品在长距离内传递,只有部分知识在点对点之间流动。这种流动受到物品本身的性质和具体流动情境的影响,但本地文化和知识传统极大地影响了该地区对外来物品的认知和使用。以梁其姿与陈明对“阿魏”的研究为例,这是一种原产于中亚的树脂,具有独特的恶臭。两位学者通过各语言中有关阿魏词语的名称及各区域人群对阿魏认识的变化,向读者展示了这种中亚起源的药物/香料/植物在公元400至1800年间于中亚、印度、波斯、阿拉伯、东亚和欧洲间的巨大商业与知识流动。从不同语言命名阿魏的方式可以看出其作为商品、贡品的流动过程,但不同文化传统对阿魏的物质性有不同的认知——中医药典赋予这种臭气以极高的疗愈功效,而印度和波斯则将其用作调料品。各区域有关阿魏的知识不断生产、转变、传播、整合与瓦解,呈现出物品在流动过程中与区域文化互动所产生的不同变化。何安娜的文章以大黄在欧洲的用途从药物到食材为线索,勾勒了几个世纪以来欧洲人对大黄的寻找、认知、形象构建和使用。她认为大黄茎成为馅饼原料得益于18世纪欧洲廉价糖的普及,揭示了本草在某地的生命轨迹因另一物而改变。林日杖则详细分析了亚欧大陆各区域对大黄作为药材、食材、染料、烟草、植物和农产品的多重身份,并解释了贸易与医药——尤其是本草物质性和地区差异——之间的复杂关系。这两篇文章都回答了前现代时期在各文明区域中“大黄是什么”的问题,但林日杖的文章更关注大黄的多种物质性,而何安娜的文章更多地以欧洲文献中大黄的各种名称为线索——这些命名不仅指向了贸易路线,也反映了欧洲人对大黄的知识。另外,本草药物名称的背后包含着丰富的知识,因此对物名的研究与对物质性的研究同等重要。徐源和周英杰在利用早期道教文本分析药品名称的文章中也强调,需要追踪不同语言中称呼同一本草的词汇,以比较不同文本中本草词汇的能力,并正在构建这种“训诂引擎”。

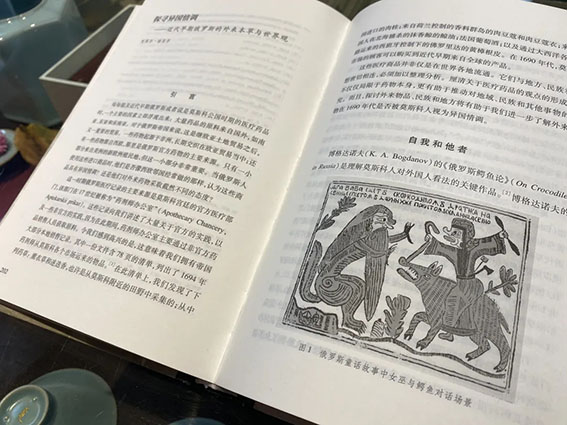

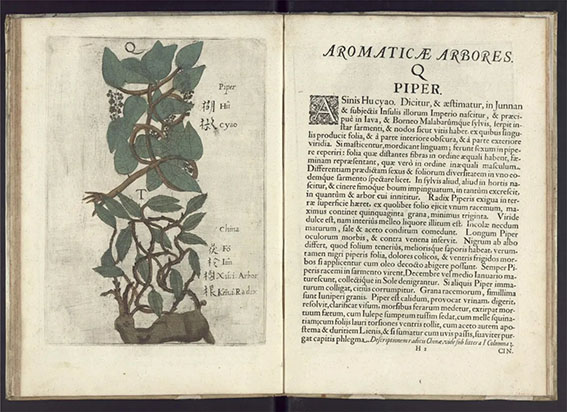

在第二类主题下,学者们从本草知识生产和商品化过程中人的行动出发,观察到了新的地方史,并强调了知识与权力的互动。高晞的文章考察了16世纪流行于欧洲的异域新药“中国根”(Radix China)——广东所称“冷饭团”,在大类中属于“土茯苓”——在欧洲文艺复兴时期科学思想与方法论转型中的作用。她以欧洲医学从古典向近代转型的重要人物、神圣罗马帝国皇帝查理五世的御医维萨里(Andreas Vesalius Bruxellensis, 1514—1564)写作的《中国根书简》为主要线索,不仅说明这种以中国根命名的本草新药如何通过波斯医学传入欧洲并治疗病人,更揭示了维萨里如何利用他得到查理五世背书的“中国根知识”捍卫自己的医学科学研究方法和学术地位。萨米尔·布迈丁的文章从耶稣会士的角度探讨了西属美洲的本草,尤其是神奇的秘鲁树皮(金鸡纳霜),如何成为欧洲的药物商品。作者特别强调了耶稣会士在异域本草商品化中的重要作用,分析了这一在欧洲及其以外地区建立起庞大信息、知识和权力网络的群体在这一过程中如何行动并从中获益。拉胡尔·马科维茨从全球史的视角重新审视了18世纪中国对人参的需求、北美人参的生产以及人参从北美到中国的“流动空间”。作者强调了物品从生产、运输、销售到消费的每一段旅程中所涉及的不同行动者,以及不同群体之间所形成的结构关系,揭示了地方事件背后的全球关联。克莱尔·格里芬的文章通过十七世纪末俄罗斯对世界各地本草药品的描述和分类,探讨了俄罗斯人的世界观,尤其是民族习俗、地理空间与异域药物之间的关联,以及俄罗斯在何种程度上受到西欧同时代人对外部世界“异国情调”(exotica)描述方式的影响。这是一个很好的话题,然而文章的写作与分析比较松散,只大致勾勒了俄罗斯人本草观与世界观的某些关联,缺乏系统性的论证,另外译文将“美洲”(America)译为“美国”(第217页尤其明显)也产生了一些阅读障碍。

中国根

俄罗斯童话故事中女巫与鳄鱼对话场景

在第三类主题中,利用本草如何沟通不同区域的历史和文化——这与第一类主题中不同文化传统对物的认知与使用息息相关——作者们展示了如何以新的视角审视全球史与区域史。虽然我们习惯以区域的视角将历史划分为东亚、欧洲、美洲、印度洋、大西洋世界等,但全球贸易网络的形成使得每个地方节点都可以成为新的观察中心。徐冠勉的文章以马鲁古群岛的丁香为切入点,将看似毫无关联的自宋代以来的东亚“香药文化”与近代早期欧洲帝国的“香料战争”联系在一起,并说明了17世纪初华商在西、荷香料战争中的周旋。该文对以欧洲为中心的全球香料战争史进行了去中心化的解读,展示了全球史的复杂多样性及具备更包容框架的可行性。阿伦斯的文章则聚焦于摩鹿加群岛的医疗市场,通过分析17世纪晚期郎弗安斯出版的《安汶本草》中的医药商品,探讨了印度洋和太平洋世界的商品如何通过贸易聚集在一个东南亚小岛上。作者指出,“可以将《安汶本草》重新定位在印度—太平洋地区与中国之间的贸易和知识流通的纵轴上,并将其与中国的书籍文化和科学史重新联系起来”(第169页),这将启发进一步的研究。

荷兰17世纪60年代油画《巴达维亚的城堡》

荷兰17世纪中叶油画《巴达维亚市集》

物质文化与全球视野的结合使历史学家们对全球史的探索进一步加深,转向更依赖原始史料的研究,并结合宏观与微观、全球与地方的视角,从而对地区史也做出更多贡献。《本草环球记》从中文读者熟悉的中药本草出发,落脚于全球的本草文化、贸易网络、知识生产及其背后的行动者,将中国史与世界史融合。尽管《本草环球记》中对全球史或物质文化理论范式进行深入讨论的文章仍然较少,但本书的出版无疑将推动更多中国学者对这一领域进行研究与反思。

(作者单位:澳门大学历史系)

本文转载自文汇学人公众号,2024年10月10日

《本草环球记——5世纪以来全球市场上的药物、贸易与健康知识生产》

高晞、[荷]何安娜 主编

简体横排

32开 精装

9787101162912

108.00

内容简介

本书汇集全球医疗史领域18位优秀学者和学术新秀的前沿学术成果,以本草环球史为主线,对1600多年长时段、跨地区的医药产品,如大黄、阿魏、人参、丁香、中国根、金鸡纳等进行追踪,从政治、经济、文化和社会层面多维度展现贸易与全球医药产品流通及健康知识生产的关系。在方法论上作了两重创新,即全球史方法和物质文化史方法。医学史领域的未来不仅需要对物质文化展开全球史研究,还需要探索新的史料和数字模拟分析方法。本书为跟踪本草的全球旅行足迹,作了良好示范。

作者简介

媒体评论

影响世界的中药,影响中药的世界!本草的研究应当是在穿越古今、横跨中西、学科交叉中进行的。《本草环球记》正是如此做的。

——香港浸会大学中医药学院教授赵中振

《本草环球记》以“背负青天朝下看”的全球史视野,俯瞰5世纪以来本草知识生产与传播的历史长河,追寻本草思想体系从博物传统到数理传统的嬗变轨迹。可谓:本草环球路,东渐西传,开辟文化交融崭新视界;健康世界观,无问南北,承载跨越时空永恒梦想。

——山东中医药大学教授王振国

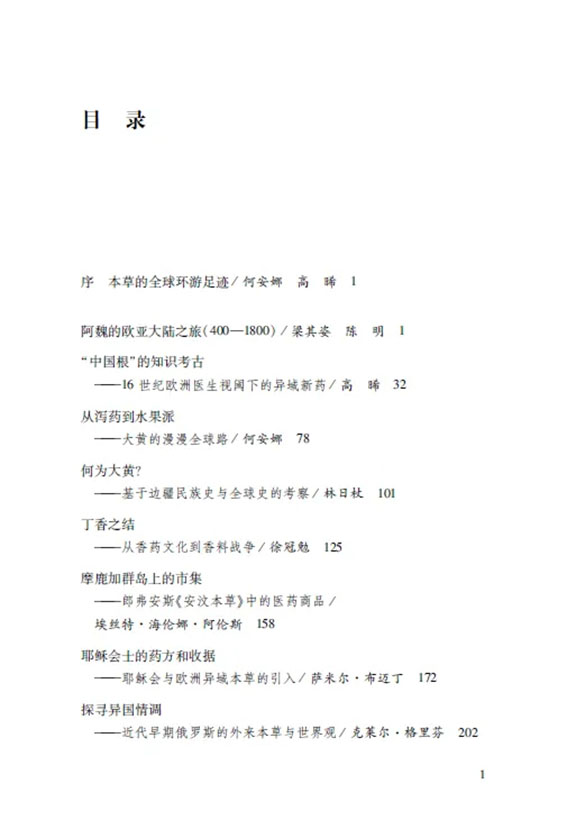

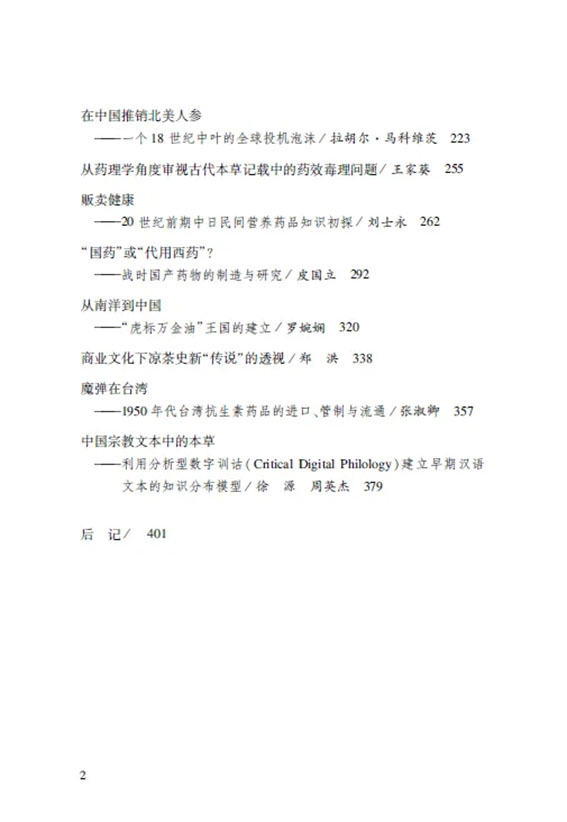

目 录

内页欣赏