纵观吕碧城的创作生涯,有着两重变法。一重是以早年间悠游海外的“域外转向”,以《信芳集》《鸿雪因缘》为代表,特点是“积中驭西,膏润滂沛”“词境之新”前所未有。词这一体裁,无论从结构、用语还是“气质”,都已经有非常成熟的范式,陈陈相因容易,别出机杼则难见佳者。而吕碧城的旧学涵养深厚,一出国门见以雪山、火山等异域的瑰丽风光,自然有前所未闻之“新声”呼之欲出,将旧学新景融合于词作而不显造作。吕碧城的域外词迹其轻灵,每近北宋;或者秾戫,上追南唐,宛如荷上洒水,散为露珠,一一看之,无不圆成。

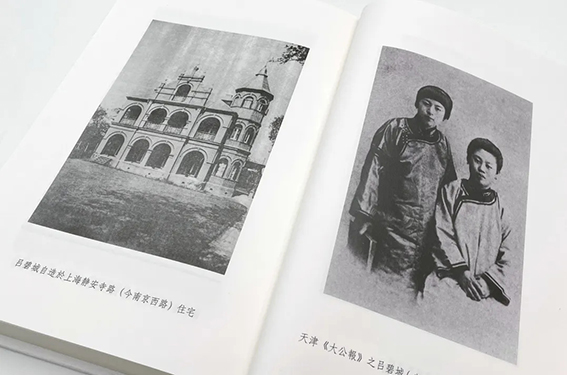

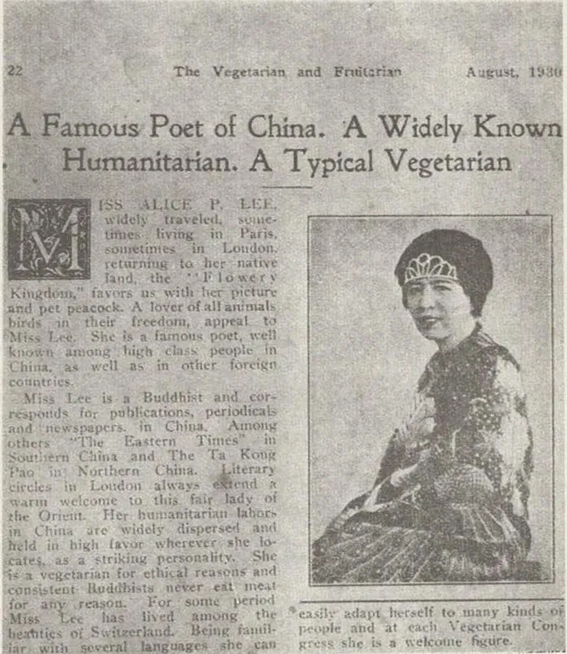

从1920年至1922年,吕碧城独自前往美国游学。接着在1926年至1933年,她又由美国前往欧洲,并在欧美定居长达8年;在1937年至1940年,吕碧城又进行了第三次海外旅行,游历了欧洲各国超过3年。在那个时代,吕碧城凭借兴趣自主游历世界,而不是作为家庭的附庸或依附于男性的家属。仅凭这一点,她也为女性的活动空间带来了全新的维度。吕碧城将她的境外游记以“漫游”为题名,便可窥见吕碧城自我形塑了一种“漫游者”形象。

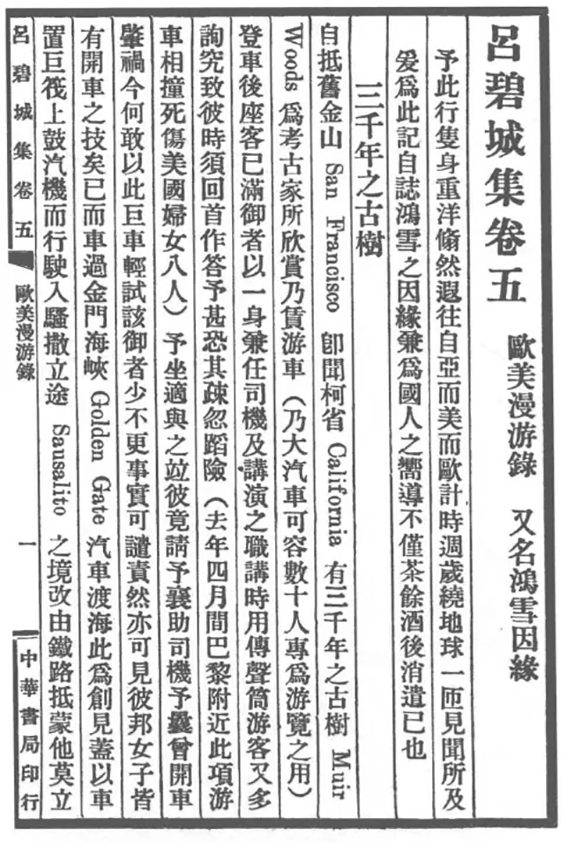

她曾在《鸿雪因缘》(《欧美漫游录》)序言中表明自己“域外转向”之写作动机与目的:“自志鸿雪之因缘,兼为国人之向导,不仅茶余饭后消遣已也” 。综览吕碧城在英国的旅行记述,她不仅展现了城市的文化景观,还涉猎报刊上的诉讼案件和神秘事件,对灵异、神学也格外关注,同时,佛学因缘也在她的伦敦之行中展开。可见吕碧城并不以普通旅行游记的要求进行书写,而是以记者的身份,以报道的方式呈现西方的文化风貌,并在写作时用中国的审美与情调来审视西方文化。我们甚至可以说吕碧城的异域书写,是以 “公共启蒙者”“文化交流者”的身份自觉为动力。

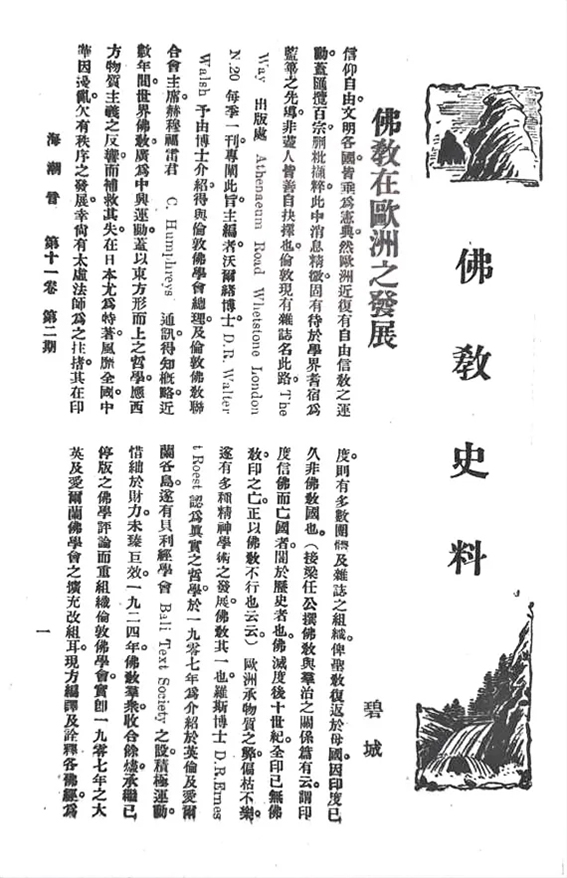

在这长达十余年的欧美环游生活中,吕碧城在瑞士停留最久,这也是她海外文学创作的主要场所和对象。龙榆生在《词学季刊》的创刊号“海外词坛消息”板块中提及:“旌德吕圣因女士长期居住在瑞士,并从事英译佛典。”吴宓也对吕碧城欧美游归后记载异域景物与他乡情怀的《信芳集》颇为青睐。他在《空轩诗话》中赞曰:“《信芳集》作者,自戊辰以来,奠居瑞士日内瓦湖畔,时复出游各国。……以新材料入旧格律,不但描绘景物,又必须表现自我。情意丰融方合。此《信芳集》之所以可称也。”吕碧城在漫游瑞士后的词作中,经历了一个显著的转变。瑞士的自然风光、山川湖泊以及独特的氛围,深深打动了她的心灵,并促使她形成了更为立体的世界观,词学之“境”也随之变得更为宽阔。

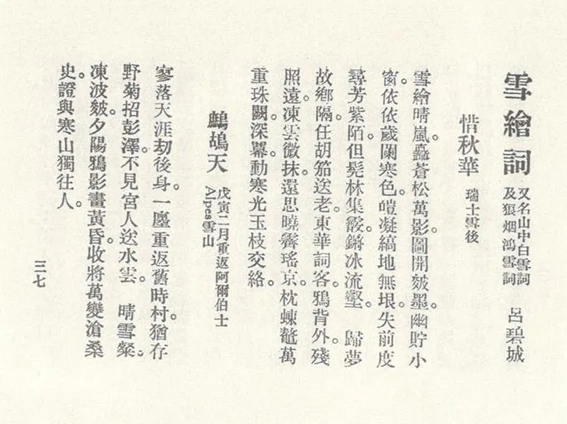

吕碧城曾几度登临雪山失败,而成功登顶后曾赋《好事近》一首,有“山灵无愧,有襟怀同洁”之句,颇有张孝祥“表里俱澄澈,悠然心会,妙处难与君说”的气度。在异域的生活与书写中,此日青峰、前番白雪、他时黄土,都无言地契证了吕碧城的山灵感遇,世外因缘。如描写阿尔卑斯雪山的《玲珑玉》中“休愁人间险途,有仙掌、为调玉髓,逶迤填平”之句,颇有李清照《渔家傲》“天接云涛连晓雾,星河欲转千帆舞”的清丽自然,托体高浑,不同于李词的是吕词的词境更为襟抱辽阔,且吕词能以古典的结构,现代的内容,杂揉成一种迥异时人的动人美感。

如上所示,吕碧城的海外词作展现了独特的艺术风格和文化内涵,她的海外新词数量庞大,其中一大部分涉及各种题材,包括描写山水四时风光,如日内瓦湖、孟特如湖、阿尔伯士雪山、白琅克冰山、拿坡里火山等;写名花珍木,如樱花、水仙、牡丹、玉兰、芍药等;描述名胜古迹,如日内瓦铁网桥、巴黎铁塔、意大利罗马城、纽约自由女神铜像等;叙述历史人物,如法国皇后约瑟芬、伦敦公主建格莱、美国影星范伦铁诺等;以及描绘与国际友人的交往,如德国狄斯特尔夫人、美国奥尔伯特夫人等。描写“洋货”的词句更是清新可爱,如《望江南》描写雨鞋“橡屧无声行避雨”。她的词作中所描绘的风景、建筑和人物,不仅仅是古人未曾想象的,即使是与吕碧城同时代的人,如林献堂、梁启超等,也只是以诗歌留下了记录,而没有像吕碧城那样用词笔大量细致地描绘。吕碧城描绘之所长在于,她能善巧地将域外碧蓝的湖海、晶莹的雪山、火红的岩浆以及绚烂的花朵等西方景物与中国的神话与典故相融合,创造出一种新颖壮丽而又不陌生的艺术境界。

她文学创作上的这种异域转向,沈轶刘先生在论“清代妇女之词”,及此有别具只眼的妙论:

无脂粉气而能抗高格者,首推初期之徐灿与末期之吕碧城。然徐灿犹不能脱旧习,吕则陆离炫幻,具炳天烛地之观。其词积中驭西,膏润滂沛,为万籁激越之音。……其人其境,李可仿佛,其词所造,广度与深度,则非李可及。盖经历学养,相去悬殊也。

沈轶刘先生所评“积中驭西,膏润滂沛”绝非虚言,而所谓 “广度与深度则非李可及”的说法也有其道理,潘伯鹰曾署名“孤云”,也有妙论谈及吕词长于易安处,正在于碧城之环境与个性:

碧城生于海通之世,游屐及于瀛寰,以视易安,广狭不可同年而语,词中奇丽之观,皆非易安时代所能梦见,……此碧城环境、时代优于易安者,一也。……其英侠之风出于天性,……遂觉晶光剑气发于香口檀心而蔚为异彩,尤于苍凉雄迈之处,读之使人起舞焉。易安纯乎阴柔,碧城则兼有刚气,此碧城个性强于易安者,二也。

沈轶刘与潘伯鹰皆为大家,亦可谓吕碧城知音矣。虽然吕碧城所用的文体与叙事古老且深邃,却不妨碍吕碧城恰如其分地使用其承载新时代的涟漪,正如晚清文人孙宝瑄所说“以新眼观旧书,旧书皆新”。吕碧城的每一个词句、用典,字字都是她内心思想的倾诉,也是对时代变迁的呼应。古代的典故与现代的心事相互交织,形成了一种时代的对话与共鸣,仿若君子清夜弄琴,婉转而深沉;又如以新锦织旧文,流光溢彩,黼黻文章。

吕碧城文学创作另一重变法,则是皈依佛法后的生命转向,以《梵海蠡测》《予之宗教观》《梦雨天花室丛书》《观无量寿佛经释论》为代表,特点是“钩深极奥,穷览圣恉”。完成了“合词人之词与学人之词为一”的清词传统。

吕碧城学佛的机缘,还要追溯到1920年。那一年,吕碧城至京津访友,当时谛闲法师正在北京讲经,她慕名前去拜访。谛闲法师为她开示早年心结:“欠债当还,还了便没事了。既知道还辛苦,以后切不可再欠了。”这番话使得吕碧城对佛教有了初步的兴趣和了解。吕碧城1926年游学欧美,在这期间又与佛教结缘。1930年,吕碧城正式皈依佛教,法名曼智。从吕碧城皈依前后的书信往来中不难发现,吕碧城的皈依佛法不是出于惶恐和迷茫,而是出于一种深刻的人文关怀和对宇宙人生的诸多疑问:“谓地球外无他星球,谓物质外无灵界,真率造物谊能如此简单?”“开人欲知肉体之短生命外,灵魂究竟何往也”。这些问题在她固有的知识结构里面不足以解答,但又困扰着吕碧城,所以她皈依佛教,悉心编译佛经,希望能从中找到破解宇宙人生奥秘的真相。

吕碧城的学佛之路,固然有其善根萌发的因素,但也有当时社会背景与个人的处境因素,使得她不再积极事功与文学,从而回心净信。

在当时社会的评价体系中,才女的诗词英姿勃发,无脂粉气,不像是“闺阁中人”所作,成为一种常见的赞美之词,也即所谓“须眉才子所不能道者”。吕碧城“漫把木兰花,认作等闲红紫”的“雄音”,正是被这种叙事所积极肯定的,而吕碧城的成名也正因为英敛之、傅增湘等人基于此种论调的揄扬。可以说,如果没有男性名士的提携,她大放异彩的机会可能要少很多。

时至今日我们应该认识到,追求“无闺阁气”背后反映的,恰恰是在当时的历史环境下这类知识女性的困境。这种男性审美凝视下的论调,必然所暗含对女性的贬抑,甚至引起女性的自我厌恶。而聪慧清澈如吕碧城,又岂能不知?中年吕碧城在其《欧美漫游录·女界近况杂谈》就道破了这其中的关窍:

世多訾女子之作大抵裁红刻翠,千篇一律,不脱闺人口吻者。予以为抒写性情本应各如其分,唯须推陈出新,不袭科臼,尤贵格律隽雅,情性真切即为佳作。诗中之温李,词中之周柳,皆以柔艳擅长,男子且然,况于女子写其本色,亦复何妨?若言语必系苍生,思想不离廊庙,出于男子,且病矫揉,讵转于闺人,为得体乎?女人爱美而富情感,性秉坤灵,亦何羡乎阳德?若深自讳匿,是自卑抑而耻辱女性也。古今中外不乏弃笄而弁以男装自豪者,使此辈而为诗词,必不能写性情之真,可断言矣。

吕碧城一语道破,女性热爱美丽,富有感情,性情柔美,何须羡慕男性的阳刚之气?如果过分自我隐藏,这就是自卑,是对女性的羞辱。古往今来,有不少女性放弃女性装束,以穿上男装为自豪,但这样的女性作诗作词,必然不能写出真正的情感,不过鹦鹉学舌,看似“雄音”,实为“媚态”。

这可能也是吕碧城不认同“着男装”的秋瑾原因所在。虽然吕碧城的成名还是走在传统闺阁女性的成长轨迹中,完全不同于秋瑾的自觉与革命,但在这一点上,吕碧城似乎比秋瑾更加敏锐地觉察出,“拟男”的壮怀激烈隐含的是对女性的自我贬损。女性在作品中追求男性化的“雄健”表达,甚至以此为荣,不惜贬损身为女性独有的婉约才情(也即所谓“闺阁气”),可能是源于千百年来男权社会的结构性压迫下,知识女性在社会化后不自觉的一种“主动异化”。另一方面我们也要体谅的是,那个年代的女性很难挣脱男权叙事结构,以及这种叙事造成的忽略自我主体的“自我表达传统”。而女性长期的弱势处境,更难因一些“音节铿然”的雄音而得到根本性的转变。

因着种种束缚以及教育、就业等方面的不平等,女性本就较难得到充分的文化和社会资本用以发展自我。《女性词史》的作者邓红梅就曾认为:“女性词始终受制于狭窄的生存格局与生活经验,无法真正地成为 ‘文学的最完善境界’”。这种说法固然有可商榷之处,但也确实反映出知识女性的困境:无论是事业还是学问,性别束缚和资源匮乏,总是会限制她们的发展。

曾自嘲“彻底聪明便大哀”的吕碧城,又岂能不知女性困境会令她难以实现胸中抱负?在闺阁中的“狭慧”与沉重的现实冲撞之后,“某归故土又止于国门”的吕碧城似乎又选择了一种非常传统的叙事——逃禅。“常怜弱质是女郎,惟有退身隐沧浪”,中年吕碧城在种种际遇后的“逃禅”或许可以映射清代知识妇女中逐渐觉醒的自我意识在受挫后的变法。例如与吕碧城同时代的女教育家施淑仪也有着相似的人生转向。她在中年明确地提出了人生的两大方向:“然脂写韵”和“忉川华量”,前者指编辑《清代闺阁诗人征略》的种种文学上的突破,后者则是指宗教追求。

早慧的吕碧城自逃离家庭开始,似乎开始不停地“逃离”, 游走在不同的场域间,寻找真正的归属。1923年发表的《纽约病中七日记》是吕碧城唯一的白话文作品。在这本书中,她描述了自己发烧住在酒店的经历,目睹着大堂里来来往往的客人,心生感慨:“我仿佛一粟飘荡在汪洋大海之中,却不知生存在何处?”无论是在不同国度游历,还是在梦境与宗教体验等奇气灵光之境中徘徊,都是在不停地变换“所缘境”,体验心识相续的飘忽转换。她在虚实空间中的“挪移”虽然客观上延展了她生命的体验,却也常令她有“倦旅天涯,憔悴行吟”的浮萍难寄之叹。

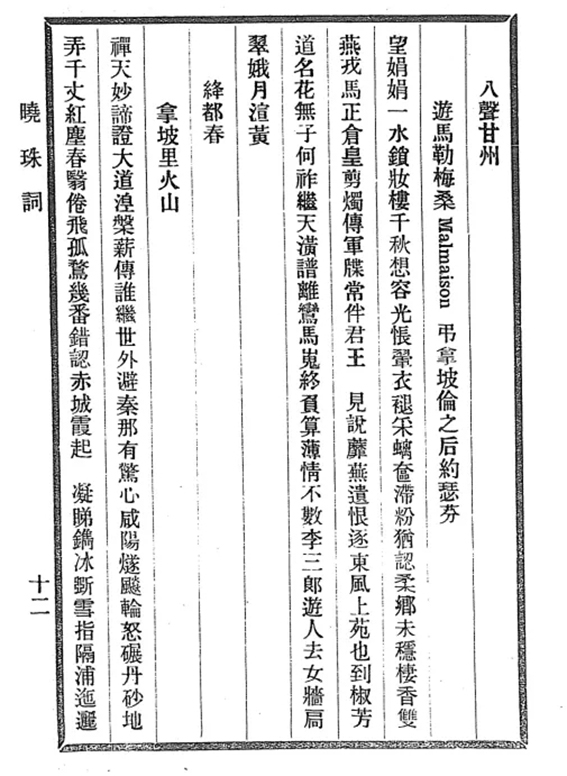

“参贝叶,守禅经”后的吕碧城,“粘管之机顿减”,再少有佳作。她晚年删订《晓珠词》四卷,卷尾自识云:“慨夫浮生有限,学道未成,移情夺境,以词为最。风皱池水,狎而玩之,终必沉溺,凛乎其不可留也”,可见在学佛之后吕碧城曾一度弃绝文艺。

但吕碧城作为词学大家,毕竟绮障难消,后面又曾几度作词,则多与其宗教体验密切相关。作为佛教神圣文本的经典本身,就是源自于佛陀的“宗教体验”而来,而如吕碧城这样的佛教信仰者在其“修行”之后根据其体验书写的文本,无论其所关涉的是义理、哲思抑或艺术、文学,皆为在宗教体验之上层累的文本,其终极之旨趣在于既“呈现”又“回归”于宗教体验。吕碧城关于宗教体验的词作有些是她禅观所感,如《菩萨蛮》中的“莹冰清澈底。地是琉璃水,此想若成时,檀邦得概窥”这些描述可以理解为“水想观”的一种表现。水想观是佛教净土十六观之一,它指的是极乐世界庄严境界,比如水晶世界,明净透亮,表里澄澈。

而吕碧城直接描写十六观证境的《隔浦莲近》,则透过佛教净土十六观的意象,勾勒了吕碧城对净土及修行的向往之情,华藏庄严,乃是信愿之成;绿房珠证,修行圆满之徽:

心香一瓣结念。通过灵台电。骨借金蕖铸。云衣换。尘妆浣鵷鹭知惓恋。沧波外。隔浦终相见。 片蒲展跏趺渐定。禅观十六参徧。素襟如水。冷入莲寰秋滟。华藏庄严是信愿。非幻。绿房珠证圆满。

吕碧城的创作生涯,可谓“梦中频得句”,关于宗教体验的佳句,则是她梦中所得。如在《阿弥陀经》英文翻译付梓后,吕碧城感怀颇深,以梦中所得“绀云西迈”四字为引,作《喜迁莺》一阙,用词意味深长,借《阿弥陀经》所提倡的念佛修行法门,表达了对极乐的向往和追求:

绀云西迈,乍翳入村犀,灵源通海,硕朵扶轮,重台涌刹,依约万莲倾盖。暗惊绛都花发,休忆玄都花再。绿章奏,谢空王传语,纶音先货。 凝睐,凭认取、新痕日愁,慧剑为君解。越网拗丝,吴蚕穿茧,小试法身无碍。已闻宙光飞练,还眩神光飞彩。指归路,在通明一色,庄严金界。

而吕碧城生命史最后也是最重要的一首诗,也是她梦中所得,1943 年1月4日,吕碧城由梦中得一诗,这首诗也印证吕碧城净业有成,预知时至:

纵观吕碧城一生所历,政事黑暗不堪,文坛斗争坚固,亲伦遭受惨变,求仙访道不成,归国战乱不息,域外飘零无依。茫茫宇内,除佛法外,似乎竟无立锥之地可供吕碧城安顿身心。另一方面,身逢乱世,吕碧城虽为弱质女子,但她根植于骨的慈悲与忧泯从来都不仅仅是悠游或者高卧可以予以交代的;以佛法广度群迷,拯救世道人心,转“绮障”为菩萨道,或许才是那个 “夜雨谈兵,秋风说剑”的吕碧城为自己选择的最好终局。

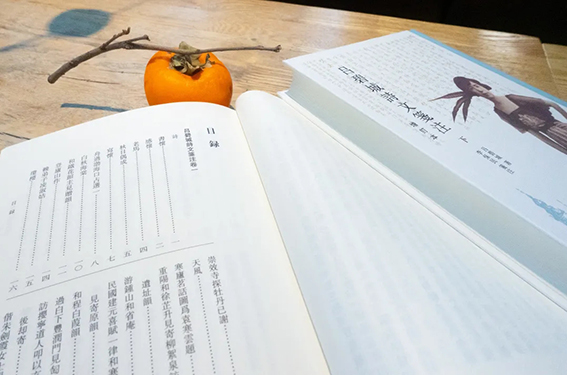

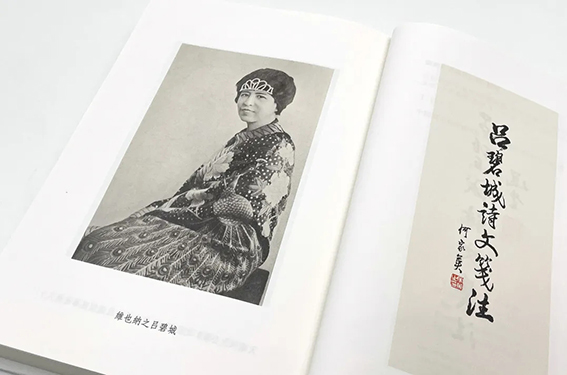

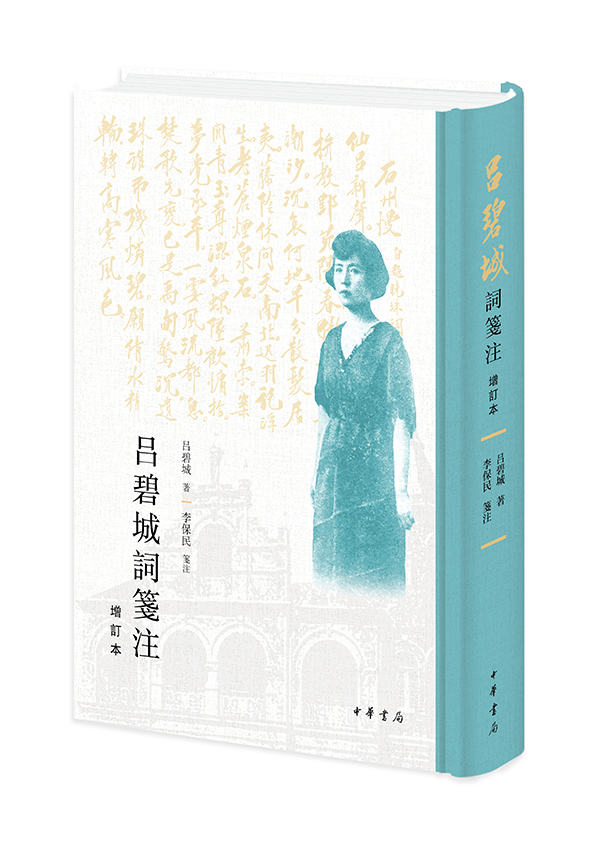

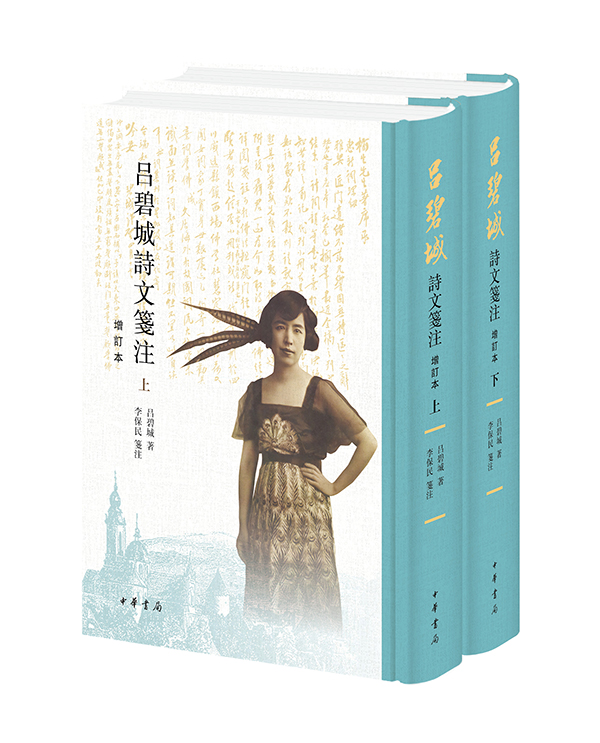

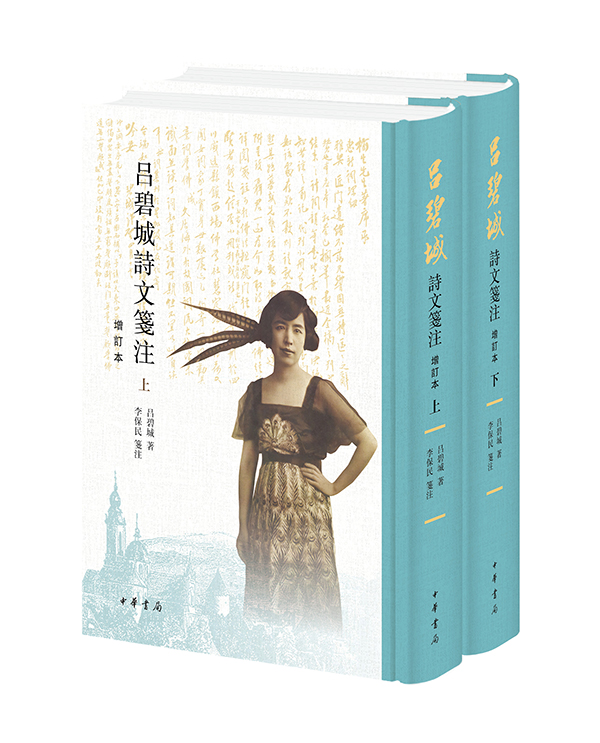

吕碧城,原名贤锡,字圣因,一字兰清,法号宝莲。曾任天津《大公报》编辑、天津女子师范学校校长。1918年赴美留学,就读于哥伦比亚大学,回国后在上海参加南社。与秋瑾为挚友,力倡女权运动,反对封建专制。中年以后旅居欧美,精研佛学。吕碧城不仅是近代杰出的女词人,而且在诗文创作方面也同样造诣甚深。其诗文作品主要见于《信芳集》和《吕碧城集》,但散佚之作仍不在少数。李保民先生长年致力于吕碧城文献的整理,从各种报刊及手稿中辑录大量佚作,并详加笺注,形成一部较为完善的吕碧城诗文合集。

近代女权运动先驱的诗文集。

早年倡导女权运动,兴办教育;中年旅居欧美,记录所见所感;晚年研习佛法,呼吁保护动物。

全面解释字词典故,详细考证本事,扫除阅读障碍。

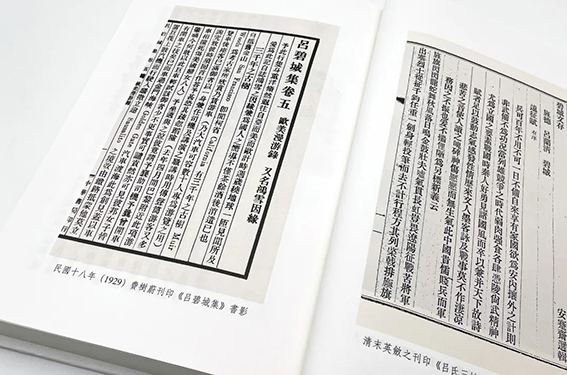

实拍书影