王家葵教授(以下称“著者”)近年来陆续发表了许多本草文献相关的著述,一部比一部厚重,一部比一部更接近本草文献的核心——《神农本草经》(以下简称“《本草经》”)。继三年前点校出版《证类本草》(中医古籍名家点评丛书系列,中国医药科技出版社),去年撰著出版《〈本草纲目〉通识》(中华书局)及辑校出版《本草经集注(辑复本)》(凤凰出版社),今年又出版了鸿篇巨著《神农本草经笺注》(中华书局,以下简称“《笺注》”),令我辈颇有“瞻之在前,忽焉在后”之感。

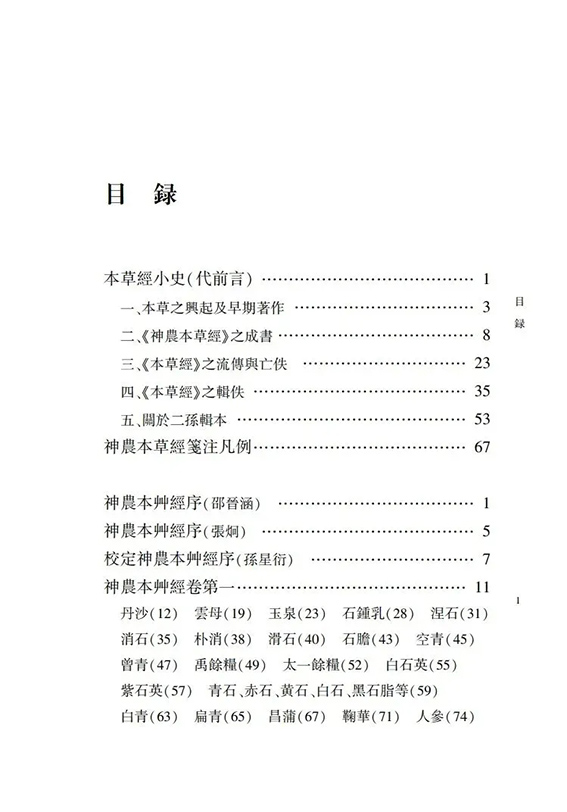

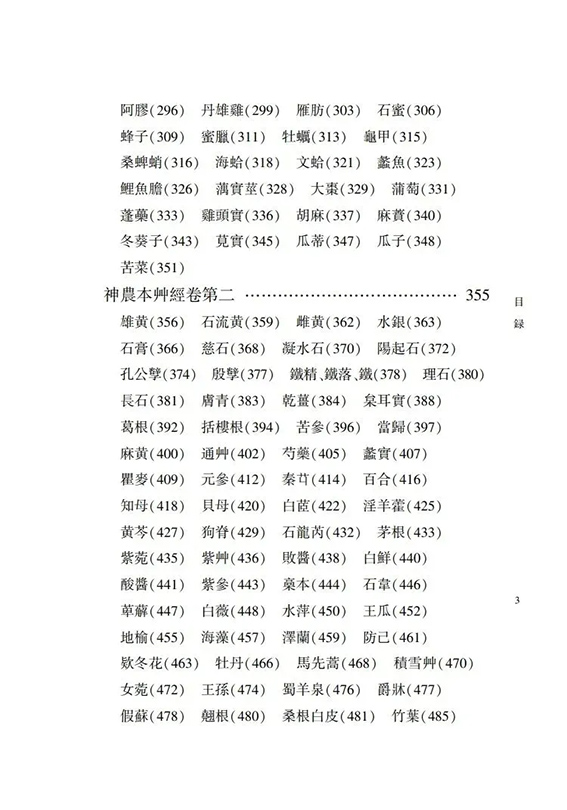

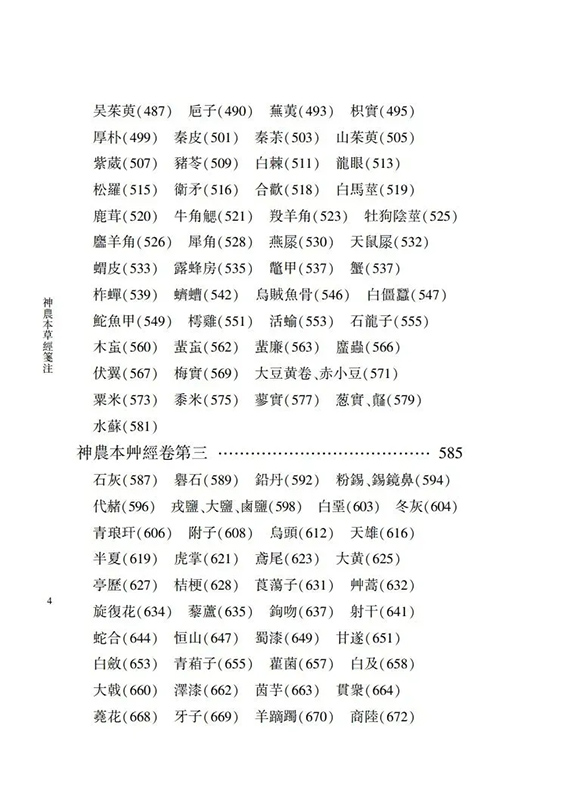

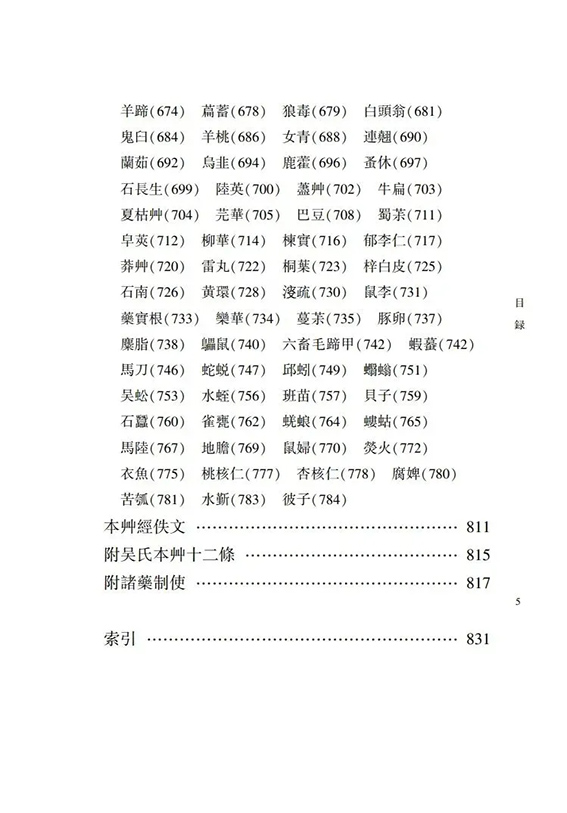

鉴于《笺注》有较强的本草文献学专业属性,建议在阅读本书正文之前,先通读其篇前代前言“本草经小史”,该前言对认识《神农本草经》这部书所需的必要知识进行了详尽的说解,阅读“本草经小史”有类于阅读《古史辨》之前先读《古史辨自序》;其次,拣选一些常用的药物,精读该药《本草经》条文及其后的二孙按语及笺疏、注释,这样会对这味药名称与实物之间的对应关系有较为清晰的感受。《本草经》对汉以前的常用药物进行了系统的总结与规范,是中医传世医籍中的重要原典之一,为《本草经》作笺注即可视作是中医学尤其是本草学的探源工程。《笺注》乃体大思精之力作,以下读后感仅就我浅陋所学而发,不足以涵盖该书要旨之什一。

在我念本科(北京中医药大学1996-2001)时,授课老师常言:《本草经》撰成于春秋战国时期。这种关于《本草经》成书年代的看法直至今日仍是诸多中医药大学高校教师照本宣科的主流。后来读中医文献专业研究生时知道,近代学者余嘉锡在《四库提要辨证》卷十二谓《神农本草经》乃周末扁鹊弟子子仪所著;《中医文献学》在论及《本草经》成书时指出:《神农本草经》基本定稿至少不晚于战国末期【1】。名家的论断可能是高校老师们如此自信言说《本草经》成书于先秦的主要依据。实际上,陶弘景在《本草经集注》自序中即写道:“今之所存,有此四卷,是其本经,生出郡县,乃后汉时制,疑仲景、元化等所记。”【2】可见,贞白先生以为《本草经》乃东汉后增补之书。现多数学者皆已认同《本草经》的成书年代在汉代,而非春秋战国。如尚志钧、冈西为人、山田庆儿等皆认为《本草经》成书于西汉末以后。著者早年曾撰《〈神农本草经〉成书年代新证》《〈神农本草经〉药物产地研究》等文,从《神农本草经》中的郡县佚文推考,《本草经》成书年代的上限不应早于东汉明帝永平十二年(公元69年)。并结合药名特征,与《武威医简》药物使用实况,犀角的贡献等线索,倾向于将《神农本草经》的成书年代确定为东汉早期,即公元1世纪后期左右。按“本草经小史”所做的论断:“《本草经》与《武威医简》一样,都是东汉早期的作品。”(前言第23页)结合近些年的出土医学材料看,著者对于《本草经》成书年代的考证结论无疑是经得起考验的。

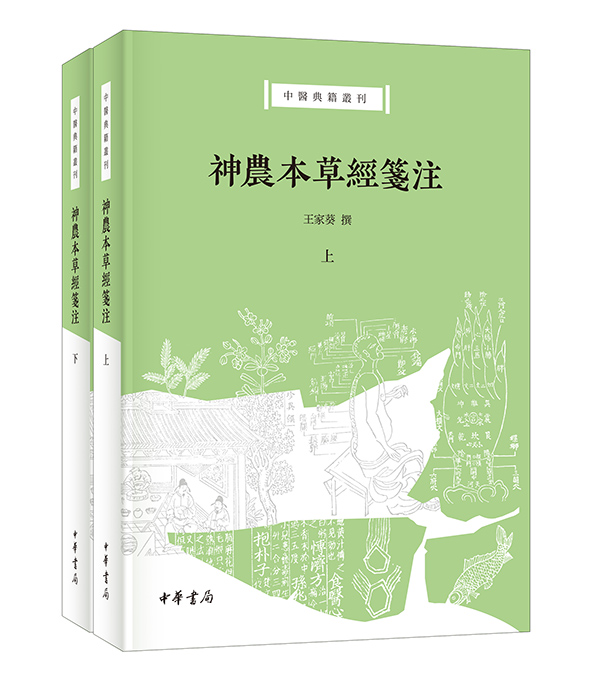

关于《本草经》的作者身份,“本草经小史”也做了有益的探讨,认为其书“不会成于儒生之手”“不会出于普通方士之手”“不出自普通医生之手”(前言第18-19页),撰著《本草经》者,应是兼司医药职事的方士。略作统计可知,《本草经》全书365味药物中,有160味提到“久服不饥,轻身,延年不老,神仙”——近半数的药物涉及神仙家思想,说明《本草经》的知识是多元化的,这是汉代社会对《本草经》成书影响的写照。这部分涉及《本草经》学术思想的内容,于“本草经小史”第十页至第二十页间有精辟论述,读罢能使我们将《本草经》与汉代社会的相关方士思想清晰地联络起来。

总之,认清《本草经》的成书对于正确认识上古时期医学的发展有十分重要的意义。读完《笺注》之后,会加深我们对于《本草经》成书时代与背景的认知。

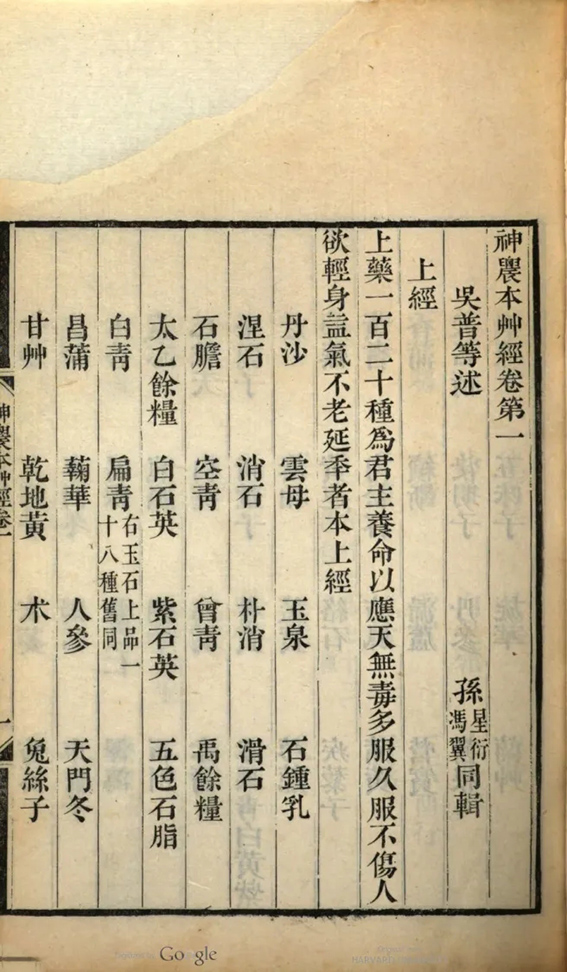

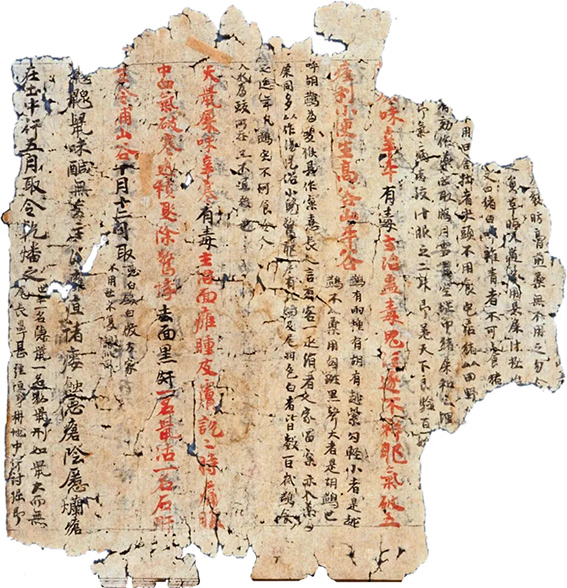

《本草经》《本草经集注》皆是已佚医书,此二书的辑复工作,是研究早期本草文献的基础。如《笺注》所述,历代本草文献的编撰是一种“滚雪球”样的著作方式,而这颗大雪球的核心无疑是成书于东汉的本草经典《神农本草经》。历经千年的传写,《本草经》的主要内容最终在北宋刻本《证类本草》中得以保存下来。清代是考据学的黄金时代,作为传自两汉时期的医书,《本草经》亦受到清代考据学者的青睐,该书的辑佚工作也在清代迎来高峰。孙星衍、孙冯翼辑佚的《本草经》正是众多《本草经》辑复本中的佳作之一。

时至今日,海内外研究本草文献的先贤已辑复出八九个《本草经》辑本。《笺注》虽非专于辑佚工作,但需要从这些主流的辑佚本中挑选出一部较接近《本草经》原貌,且学术争议最小的《本草经》辑本作为笺注对象,这本身就是一个难度不小的课题。《笺注》从文字学、版本学、目录学、校勘学、本草学的角度深入分析,详细阐述了选择清代考据学家孙星衍、孙冯翼辑复本作为笺注对象的理由,这些理由都是令人信服的。可以说,《笺注》的问世使得我们在学习研究《本草经》时,省去了《本草经》辑复本版本选择的烦恼。

关于二孙辑复《本草经》的工作细节,《笺注》在“本草经小史”中的第五章进行了详尽的说明。结合秦汉时期的相关出土医学材料,亦可进一步证明二孙本《本草经》辑本校勘的精良之处。试举两例说明:

1)《笺注》黄耆条:“《名医》曰:一名戴椹,一名芰艸。”(第167-168页)《治六十病和齐汤法》(以下简称“《和齐汤法》”)简三五有“枝草,戴糂”之文。《天回医简》整理者在注释该药时所引《本草经》为马继兴辑复本,因而将“一名芰艸”引作“一名图片草”,整理者在注释中不得不先申明:“图片当作芰,同枝。”【3】《笺注》的笺疏引用了马继兴为《五十二病方》疽病中“黄耆”所作的音训,这对认识秦汉时期黄耆的异名是极为关键的考证。而既已做过“黄耆”的上古音音训,《本草经》马继兴辑本却未由此而改正“图片草”这样明显的错误,是较为遗憾的。《和齐汤法》“枝草,戴糂”的出现,证明了黄耆早在西汉早期就有“枝草”之名,“耆”与“枝”或“芰”为同声假借的关系。二孙本因版本与校勘的精良,则直接规避了这个错误。

2)《笺注》商陆条有“一名 根”(第672页)。“

根”(第672页)。“ 根”:其他本草文献及《本草经》辑本多作“䓪根”。如尚志钧《神农本草经辑校》商陆条注:“刘《大观》、玄《大观》、人卫《政和》、《千金翼》、《本草和名》、筠默本作‘䓪根’,《图考长编》、孙本、森本、顾本、王本、莫本、曹本作‘

根”:其他本草文献及《本草经》辑本多作“䓪根”。如尚志钧《神农本草经辑校》商陆条注:“刘《大观》、玄《大观》、人卫《政和》、《千金翼》、《本草和名》、筠默本作‘䓪根’,《图考长编》、孙本、森本、顾本、王本、莫本、曹本作‘ 根’。”【4】马继兴也注意到该异名诸本的异文情况,并作出判断:“按‘䓪’为‘

根’。”【4】马继兴也注意到该异名诸本的异文情况,并作出判断:“按‘䓪’为‘ ’之异写,假为商。”【5】在《天回医简·疗马书》简八中,恰载有“

’之异写,假为商。”【5】在《天回医简·疗马书》简八中,恰载有“ (薚)本”一名,整理者注云:“薚本,商陆根。”并引《尔雅》郭注、邢昺疏《玉篇》为书证。上古文献中“易”“昜”之讹由来已久,出土文献已有大量辞例证明,此二字秦汉之时即已成“习惯性讹混”之势,此现象一直延续至中古以后。《疗马书》中“

(薚)本”一名,整理者注云:“薚本,商陆根。”并引《尔雅》郭注、邢昺疏《玉篇》为书证。上古文献中“易”“昜”之讹由来已久,出土文献已有大量辞例证明,此二字秦汉之时即已成“习惯性讹混”之势,此现象一直延续至中古以后。《疗马书》中“ 本”的出现,凿实了《本草经》商陆条“

本”的出现,凿实了《本草经》商陆条“ 根”的正确性,一名“

根”的正确性,一名“ 根”之“图片”,即是由“

根”之“图片”,即是由“ (薚)本”之“

(薚)本”之“ ”取其声符简省而来,而将“

”取其声符简省而来,而将“ ”写作“䓪”实属鱼鲁亥豕之讹。大概该药物从秦汉至晋唐,其异名皆由音近而孳。二孙本于此处按语云:“盖‘薚’即‘

”写作“䓪”实属鱼鲁亥豕之讹。大概该药物从秦汉至晋唐,其异名皆由音近而孳。二孙本于此处按语云:“盖‘薚’即‘ ’俗字,‘商’即‘

’俗字,‘商’即‘ ’假音。”足证二孙在校勘该文时,已运用小学方法对这些异文进行了取舍。

’假音。”足证二孙在校勘该文时,已运用小学方法对这些异文进行了取舍。

在“本草经小史”中专门有一小节“二孙辑本中的古字”,指出二孙本“改字的具体原因,大致以《说文》有无为标准”(第61页)。相较于其他的《本草经》辑佚本,这是极具特色的一点。“本草经小史”例举了二孙这样改字的不妥之处。下面另举一例,说明二孙保留的古字,真实反映了汉以前的古病症名称、字形与用字习惯。

《笺注》奄闾子条有“腹中水气,臚张”(第141页),此二病症,必延传自汉初病名。张家山《脉书》简一三有:“身、面、足、胻尽盈,为廬(膚)张。腹盈,身、面、足、胻尽肖(消),为水。”【6】《天回医简·下经》亦出现大量“膚伥(胀)”,如简一〇九有“渴而壹酓(饮)产水、膚伥(胀)”。荆州胡家草场医简有“治水、盧(膚)张(胀)”【7】方。可见,西汉初期,水与膚胀,为截然不同的两种疾病。《笺注》大戟条有“十二水”,注释引《淮南子·缪称训》云:“大戟去水,葶苈愈张。”(第661页)秦汉时期,膚胀之“膚”字常写作“盧”“臚”“廬”等形,臚,《说文》:“臚,皮也,从肉,盧声。膚,籀文臚”;而膚胀之“胀”常假作“张”或“伥”。《灵枢·水胀》有:“水与膚胀、鼓胀、肠覃、石瘕、石水,何以别之?······腹乃大,其水已成矣。”亦说明,奄闾子条“腹中水气,臚胀”,实际上讲的就是上述西汉初年出土医学文献中的水与膚胀二病:“腹中水气”大致同于“水”病,主要指腹部水肿;“臚张”即《脉书》中的“廬(膚)张”、《下经》中的“膚伥(胀)”,主要指身、面、足、胻等周身之肿。详《证类本草》、《千金翼方》、森立之辑复本《本草经》等,奄闾子条该病名皆作“臚胀”,《太平御览》录《本草经》奄闾条无“主五藏瘀血,腹中水气,臚胀”之文。尚志钧辑《新修本草》庵䕡子条“臚胀”下注云:“‘臚’,万历《政和》作‘肿’。‘胀’,孙本、问本、黄本、周本作‘张’。”二孙辑本作“臚张”,是因于何本,不得而知。但“本草经小史”有言:“孙氏所藏《证类本草》有五种之多。”可见,二孙定是从中选择了一个作“臚张”的版本择善而从。“张”本身不算是狭义的古字,但其用作“胀”,则是上古时期的常形常义。而《说文》未见“胀”字,应如“本草经小史”所言是二孙以“张”替“胀”的主要原因,二孙对古字的追崇可见一斑。而这类二孙极力保留在其所辑《本草经》中的古字确是汉时模样。

清代考据学家奉《说文》为圣典,人人皆通经史,个个咸谙古音。因而,清儒十分注意用“因声求义”大法作名物训诂,取得了十分可观的成就。由上可知,二孙已将这种“因古音以求古义”之法寓于校勘之中了。此外,二孙本的按语引用了大量经史典籍、字书对《本草经》条文字词的名义进行考证,从某种角度上说,也是“以经证经”的正法。

“本草经小史”讨论到《本草经》正文中的“主”与“治”时说:

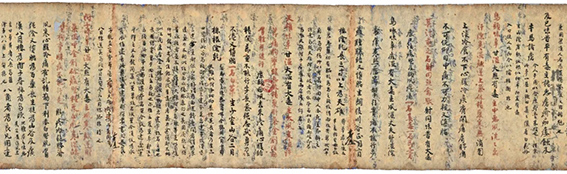

这一动词在《证类本草》中作“主”,如“玉泉主五藏病”。森立之最先发现问题,《本草经考异》云:“‘治’,原作‘主’,是唐人避讳所改,今据《御览》《千金》《艺文类聚》正。然《御览》《千金》二书,其经宋改,往往有作‘主’与《证类》合者,亦皆例改作‘治’,以复其旧观。”故森立之辑本作“治”。其他辑本或作“主治”,或作说“主”,或作“治”。二孙、顾观光、王筠默辑本皆作“主”,与《证类本草》同;曹元宇、尚志钧辑本作“主治”;马继兴辑本接受森立之的意见,作“治”。(前言第45-46页,《笺注》正文15-16页亦有类似讨论)

《笺注》认为森立之所言因避讳改“治”为“主”的说法可从,但并不准确。不确之处在于,这些“主”或“治”在《本草经集注》残卷“燕屎主治蛊毒”“天鼠屎主治面痈肿”中皆作“主治”,可证《本草经》原本当作“主治”。所以《新修本草》因避讳将“主治”中的“治”删去了,而不是由“治”改做“主”。

《本草经》正文中各本作“主”“治”“主治”看似差异不大,但将早期相关医学材料梳理一过,这细微的差异体现出早期医学文献一些十分有趣而微妙的变化。

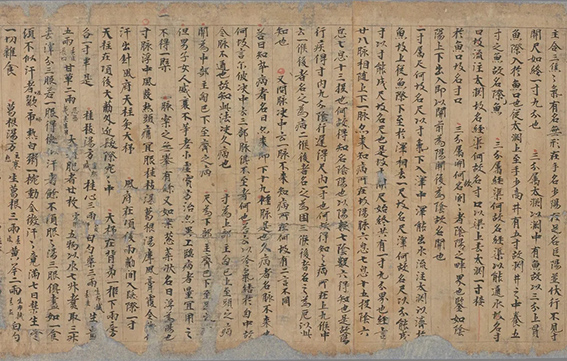

在出土的秦汉时期医方类文献中,“治”“已”常见于医方之首,作“治xx方”“已xx方”。以医方木牍为例,胡家草场有“已间(癎)方”,长沙尚德街医方木牍有“治百病通明丸方”【8】,张家界古人堤木牍医方有“治赤散方”【9】。结合近年出版的《和齐汤法》目录,这治六十病的方的方名体例大多由“治”+“病”而成,“方”字可有可无,“治”或“已”及“某某病”是此时期方名必有要素。“某某病”可以很简短,如简三八的“治瘕”,简六二的“治风”;也可以很冗长,如《武威汉代医简》第一类简简3:“治久欬上气,喉中如百虫鸣状,丗岁以上方”。【10】以上所举诸例,其文皆在每病方之首,是秦汉时期医方方名的一种常见形式。实际上,多数晋唐方书仍保留了这种方名体例。打破这种方名体例的应是王叔和编撰的张仲景方,唐时敦煌医书《亡名氏脉经(第二种)》所录的方书体例为:方名+功效+组方。如:“桂枝汤方。主热盛。”“摩风膏方。主一切风。”【11】值得注意的是,不论宋臣校勘本《伤寒论》还是《千金翼方》卷九中的仲景方,传世本的桂枝汤条文中都没有接于“桂枝汤方”之后的“主热盛”之文。

显然,从秦汉至魏晋过渡的时期,方书的名称经历了较大的变革。这变革的原因,大概是“功效主治”的日益繁复而使以往古老方名中的病名与功效等内容逐渐分离。回头再看西汉早期的方书方名中的“功效主治”内容,如《和齐汤法》,其众多方名中记载“功效”的内容极少,“治益气轻劲七”算是仅见的在方名中提及方剂“功效”的一首,此类方剂名目下有两首方一为“益气,令人轻劲”(简五七),一为“治益气”(简六一)。不论目录中的“治益气轻劲”还是“治益气”,从文义上看,这种“治”+“功效”的组合不合逻辑。但写成这样的体例应是书者在书写时为符合当时方名惯例而为。

若我们认同汉代本草文献的形成主要源于秦汉时期经方类文献,则汉代本草文献中的功效主治部分大概也经历了类似经方名称的变化。在功效、主治没有截然分开之时,可能仿效医方的体例,只有“治”。功效的内容日益增多之后而始多用“主”,置于功效内容之前。而后或将二字并言作“主治”,至唐代避唐高宗李治讳,则删“治”而仅留“主”字。如《笺注》所举《本草经集注》残卷燕屎条朱书“主治蛊毒”等不合文义之文的出现也就不那么难理解了。功效主治的内容日益增多之后,大概“治”后接病名、症状;“主”后接功效。由此细观《本草经》经文的文例,实际是“本草名”+“性味”+“治xx”(病+症或形)+“主xx”(功效)+“异名”的体例。以石韦条为例:“石韦,味苦,平。主劳热,邪气,五癃,闭不通,利小便水道。一名石䩾。生山谷石上。”(第446页)“闭不通”即小便不通,因此“利小便水道”为石韦功效所主,而“劳热,邪气,五癃,闭不通”则是石韦所治的“病症”或“病形”。也可以由此得到这样的认识:早期本草文献中主治病症与功效的条文来自不同的汉代经方,经长年积累,这导致病症与功效的内容会在《本草经》正文的“主治”之后交错出现。

二孙辑复本《本草经》《名医别录》《吴普本草》文本中的“一名”即该药物正名的异名,这些异名多传自上古,或这些异名曾是正名。如《本草经》细辛条有“一名小辛”,《广雅》有“少辛,细辛也”,《和齐汤法》中有九处用“细辛”,五处用“少辛”。大枣条,《名医》“一名美枣,一名良枣”,《和齐汤法》有“美枣”也有“善枣”。朮条,《吴普》曰:“朮,一名山芥。”(第86页)《和齐汤法》简九二末有:“ · 山芥,朮也。”又简一七一治内风有“图片”,整理者扩注为“朮”;《本草经》天名精条:“一名豕首。”而蠡实条经文亦有“一名豕首”(第184页),北大秦简《病方》中即有“豕首”。

由于年代久远,《本草经》文本中的药物名称常有同名异物与同物异名的纠葛,这属于本草名物学的研究范畴,也是《笺注》的“笺疏”与“注释”着力解决的重要问题。著者在书中提供了丰富的现代矿物学、生物学、药理学等科学知识的旁证,这足以启发我们对这些混淆不清的药物名实关系进行更为深入的思考。以我们常见常用的花椒为例:

《本草经》秦椒条,二孙案语云:“《尔雅》云‘檓,大椒’,郭璞云:‘今椒树丛生,实大者名为檓。’”(第503页)笺疏引《本草经集注》秦椒条注释:“今从西来,形似椒而大,色黄黑,味亦颇有椒气,或乎为大椒。”后继续讨论秦椒与蜀椒之别,笺疏认为《本草衍义》之论较为合理:

秦椒,此秦地所实者,故言秦椒。大率椒株皆相似,秦椒但叶差大,椒粒亦大而纹低,不若蜀椒皱纹高而为异叶。然秦地亦有蜀种椒。如此区别。(第505页)

这样的理解,可以给读者较为明确的提示:秦椒与蜀椒的鉴别关键在于椒粒的大小。而传世文献中,我们只见有“大椒”之称,按道理相应的应有“小椒”。令人惊喜的是,出土文献《和齐汤法》简七〇恰有“小

(椒)”之名。若是已有上述笺疏所谈关于秦椒与蜀椒的鉴别常识,则可知此“小椒”即当是与秦椒(大椒)相对而言的蜀椒。笺疏并未对秦椒和蜀椒的植物学种类加以断言,但引出《本草衍义》中关于秦椒“椒粒亦大而纹低”的物种形态之文,使我们在看到文献中的“大椒”“小椒”之时,能分别与秦椒和蜀椒对应起来,这即是成功的疏证。

(椒)”之名。若是已有上述笺疏所谈关于秦椒与蜀椒的鉴别常识,则可知此“小椒”即当是与秦椒(大椒)相对而言的蜀椒。笺疏并未对秦椒和蜀椒的植物学种类加以断言,但引出《本草衍义》中关于秦椒“椒粒亦大而纹低”的物种形态之文,使我们在看到文献中的“大椒”“小椒”之时,能分别与秦椒和蜀椒对应起来,这即是成功的疏证。

此外,还想要强调的是,著者质疑前贤的精神令人钦佩。这些质疑是基于其多年在文献学、本草学甚至是书学等领域的积淀而发,审慎而有力。特举一例予以说明,《笺注》瞿麦条有:“《名医》曰:一名大菊,一名大兰。”笺疏云:

《名医别录》一名“大兰”,森立之《本草经考注》认为“兰即为菊之草体讹字”,其说过于突兀,存此备参。(第410页)

或许因是擅章草的书家,著者敏锐地察觉到森立之这样的判断“过于突兀”。若按森立之的说法,则“大菊”为正名,“大兰”为“大菊”之讹。荆州胡家草场医简恰有“大兰”,荆州胡家草场西汉墓的墓葬年代为公元前163年,可证“大兰”之名在西汉初期早已有之,而非森立之所言由后世“大菊”草书讹写而来。记载西汉出土医方中“大兰”的《荆州胡家草场西汉简牍选粹》出版于2021年底,而上述质疑森立之“大兰”讹写自“大菊”之说,在著者2020年出版的《本草博物志》“麝香眠石竹”【12】一篇中即已有之,真可谓先知先觉。

以上是我阅读《笺注》时,结合平日所学所思而做的一些琐记。校注古书的工作如溪涧幽兰,不求闻达于烟霞,其意义却隽永悠远。《笺注》给我很大的震撼还在于,读罢其中的笺疏与注释,能真切感受到本草文献的博物学属性。疾病主要关乎人体,而本草药物所蕴含的知识则来自文献记录当时的自然与社会。孙星衍、孙冯翼以扎实的小学之功辑校了《本草经》,在前贤奠立的基础上,《笺注》融会传统考据学方法,进而以新时代的自然科学知识羽翼之,可谓《本草经》研究之荦荦大者。《本草经》的研究,名实考证是其核心,清儒考据学家在这方面有着先天的优势。但物换星移,两千多年前所记载的药物仅凭文献证据,是不足以确定其与当下物种之对应关系的。如著者在《本草名实五十讲·前言》所论:“关于药物名实考订,线索不拘泥于本草方书,医学以外的文献,经史子集、山经地志、佛道经藏,乃至诗赋辞章都可以提供物种信息;实物研究也不局限于产地考察,凡药物标本、考古材料、出土文物,乃至传世图绘都可以作为左证。”【13】因此,《笺注》是一部关于早期本草名实考证的开拓性著作,以博学广识之才作汉代博物学著述《本草经》的笺注,著者实为不二之人选。

已故中医文献学者钱超尘教授尝言:“中医学犹如雄浑灿烂的宝鼎,由三足撑托起来。一足是《内经》系列,一足是《伤寒论》系列,一足是《本草经》系列。”《本草经》是承接上古与中古医学的关键文献,确是中医学经典的鼎足之作。《笺注》为将来深入探究《本草经》乃至上古时期医学源流,铺就了一条康庄大道。我们有幸身处秦汉出土医学文献不断涌现的时代,需要充分使用“二重证据法”去探究早期的中医学的历史和文献,继而逐渐重构秦汉时期的医学图景。一重证据,有赖于考古工作者与整理者发掘、整理出土文献的努力;另一重证据,是传承了近两千年的传世文献,如《黄帝内经》《本草经》,有赖于当下博学而有真知灼见的学者将其整理、提炼为可靠的研究材料。二者合璧,才能作最上层的“二重证据”研究。《笺注》即提供了这样的“文献证据”,可谓传世医经整理的典范之作。

注释

【1】马继兴:《中医文献学》,上海:上海科学技术出版社,1991,246页。

【2】[梁]陶弘景著,王家葵辑校:《本草经集注(辑复本)》,南京:凤凰出版社,2023年,2页。

【3】天回医简整理组编著:《天回医简(下)》,北京:文物出版社,2023,98页。

【4】尚志钧辑校,尚元胜等整理:《神农本草经辑校》,北京:学苑出版社,2013年,154页。

【5】马继兴主编:《神农本草经辑注》,北京:人民卫生出版社,2013年,261页。

【6】张家山二四七号汉墓竹简整理小组编著:《张家山汉墓竹简(释文修订本)》,北京:文物出版社,2006,116页。

【7】荆州博物馆编著:《荆州胡家草场西汉简牍选粹》,北京:文物出版社,2021年,158页。

【8】程少轩:《长沙尚德街东汉简牍研究二题》,《出土文献研究》,上海:中西书局,2017年,328页。

【9】周琦:《张家界古人堤医方木牍“治赤散方”新证》,《出土文献研究》,上海:中西书局,2017年,297页。

【10】甘肃省博物馆,武威县文化馆编:《武威汉代医简》,北京:文物出版社,1975年,1页。

【11】马继兴著:《中国出土古医书考释与研究(中)》,上海:上海科学技术出版社,2015年,155-156页。

【12】王家葵著:《本草博物志》,北京:北京大学出版社,54页。

【13】王家葵著:《本草名实五十讲》,北京:中国医药科技出版社,2023年,2页。

(作者单位:中国中医科学院中国医史文献研究所)

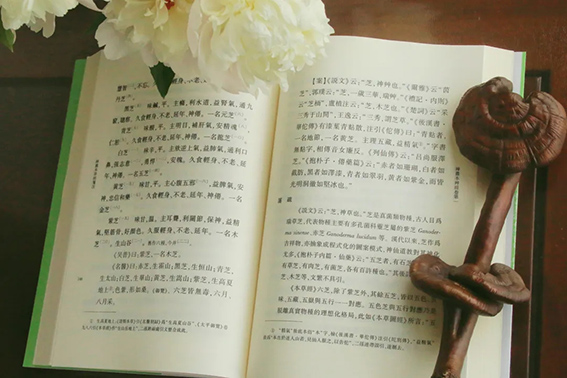

《神农本草经》约成书于东汉早期,是我国本草学的奠基之作。全书共收录365种药物,根据毒性与功效分为上、中、下三品,记载了药物的性状、主治功用、产地采收等信息,大多朴实有验,历用不衰。书中初步确立了四气五味、七情配伍等中药理论基础,是对我国中医药的第一次系统总结,对后世的本草文献、药物理论、临床用药有着重大贡献和深远影响。

《神农本草经》原书久佚,南宋以来多有辑复,其中以清代孙星衍、孙冯翼辑本尤为精审。本书即以孙氏问经堂校刻之辑复本为底本,以《周氏医学丛书》本、《四部备要》本、黄奭辑本为校本,对勘《政和本草》《大观本草》白字部分,先校文字,再加以笺疏和注释。笺疏部分,博引群书,考证药物名实;注释部分,则针对经文中的重点词句出注,以解决名物、词汇、医药等方面诸多疑义。