诗词可以说是凝聚中国语言文字典雅性的最高代表形式,也是辨认中国文化的价值符号及情感通行证。

自诗、骚以来,中国的“诗”文化经乐府、古风、歌行,进而臻至格律化的律诗和绝句,尔后有长短句谓“词”——诗与词,是中国古代文人的入门必修素养,无此功夫不能谈文论艺,也无法欣赏传统书画和戏曲;与此同时,诗词也可能寄寓着中国文化的终极追求,古典教育认为——君子人格,自诗教始。

而当代人该如何认识我们的传统诗词呢?诗词练习与实践是一条极为重要的道路,“传统中国文学,研究是为了创作,文学研究就是对文学经典的涵泳、仿作”。徐晋如认为,诗犹如吃饭呼吸一般,应该融进生活之中,用以记录自己的灵魂、记录这个时代。

4月,著名诗人、学者徐晋如将在广州和深圳两地带来精彩讲座(活动信息见文末)。在活动开始之前,我们请徐老师先与诸位读者分享诗词创作中的热门话题——格律与平仄。

近代桐城派大家姚永朴《文学研究法》“格律”篇指出:格、律本为二词,格,是指诗文所当达到的文体风格,律,是诗文所不当凌犯的戒条。凡为诗文得体者,即谓之有格。一篇文、一首诗有其独特的面貌,亦谓之有格。《朱子语类·论文》曰:忌意凡思缓,忌软弱,忌没紧要,忌不仔细,忌辞意一直无馀,忌浮浅,忌不稳,忌絮,忌巧,忌昧晦,忌不足,忌轻,忌薄,忌冗。方苞曰:古文中不可入语录中语,魏晋六朝人藻丽俳语,汉赋中板重字法,诗歌中隽语,南北史佻巧语。曾国藩云:大抵剽窃前言,句摹字拟,是为戒律之首。如此等等皆文章之律(姚永朴:《文学研究法》,黄山书社,1989年)。又如古风不可掺杂进近体诗的句法,不可失韵,不可平仄通押,须高古质朴而不能繁缛绮艳;近体诗不得出韵转韵,不得犯孤平、三平尾,不得失粘失对,不可写得像词;词不可违背词谱,不可写得有村俗气,莫一而非其文体戒律。故知我国古典文体,莫不有格律,盖不独近体诗为有格律也。认为只有近体诗才有格律,古体诗就是中国古代的自由诗,这是一个积非成是的谬见。其实,我们平常所讲的近体诗的格律,只是近体诗声韵安排的戒律,不涉及其文体格调。更确切的说法是声律或韵律——规定了诗的声韵如何安排的戒律,即关于诗的声韵的游戏规则。常见有人作绝句律诗不合律,以“古体诗”自解,便是不明古体诗亦自有古体诗的格律,其辩解也就没有说服力。与其见笑大方之家,不如稍下一番工夫,去了解一下中国古代文体的格律。只要是诗,就要讲韵律。吴宓先生说:“诗者,以切挚高妙之笔,具有音律之文,表示生人之思想感情者也。”(吴宓:《诗学总论》,《学衡》杂志第九期,1922年9月)天下一切事物,莫不兼具内质与外形,天下一切美丽之物,莫不内质与外形兼美。诗为美丽之物,固不待言矣,诗的文辞韵律,便是诗的外形,舍优美之文辞,动听之韵律,则不能成其为诗。诗有声韵,本出天然。人类用语言表达人的情感,每有不足,故语言以外,更须有咨嗟咏叹,为语言之助兴,好让表情达意的语言更加婉转动听。咨嗟之不足,继之以咏叹,咏叹之不足,遂发展为歌唱。诗赋词曲之韵律,便是在这样的背景下自然地被发现了。韵律是为了让文本更加悦耳,使之声情并茂,它的作用乃在助成天赋,而非以之为枷锁,去束缚人的诗性。法国学者保罗·韦拉里(Paul Valéry,1871—1945)指出:“诗中韵律之功用,正以吾人出言下笔太过轻易,遂特设此种种严密复杂之规矩,作为抵抗之材料。”又曰:“此等枷锁羁勒,能常紧束诗人之天才,使不至一刻放纵怠惰,而率尔粗心吟成劣诗。”(吴宓译:《韦拉里说诗中韵律之功用》,《学衡》杂志第六十三期,1928年5月)这的确是一个深刻的发现!于诗词格律一道从未下过工夫的人,率尔成篇,绝无可能是及格的作品,便因其下笔太过轻易的缘故。近体诗的韵律包括两个方面,其一是用韵要求,其二是平仄的安排。

东冬江支微鱼虞齐佳灰真文元寒删

先萧肴豪歌麻阳庚青蒸尤侵覃盐咸

平声韵目中的常用韵字,则可藉诵念《声律启蒙》辅助记忆。这是一部根据平声三十韵编制成的蒙学课本,它用对仗的骈体文写成,既可以训练学生对仗的基本感觉,提供一些诗文常用典故,也有助于学生熟记平声三十韵中的韵字。近体诗的韵位十分严格。如果是八句的律诗,那么一般都是二、四、六、八四句押韵;而如果是四句的绝句,就是二、四两句押韵。下面我们将会讲到,根据近体诗的平仄规律,首句的最后一个字可能是平声,也可能是仄声。如果是仄声,那么就不入韵,如果是平声,就必须入韵。五言诗首句不入韵是正格,入韵是变格;而七言诗首句入韵是正格,不入韵是变格。近体诗总是一韵到底,不像古体诗可以换韵。所谓一韵到底,就是指韵脚所押的韵字,必须是同一个韵目里面的字。比如第一个韵脚是“丰”字,查韵书知道这是属于上平声“一东”韵,那么以后各个韵脚,就只能从一东韵韵目下“东同铜桐筒童僮……”等字里挑。因为首句本来不是“法定”的韵位,所以首句的韵可以宽一点,借用到邻韵的字,这种做法叫作“孤雁出群”。所谓邻韵,不是指在排列顺序上相邻的韵,而是指按照中古音,读音相近的韵。我们只需要记住以下韵部是邻韵即可:鱼虞、支微、佳灰、萧肴豪、庚青、东冬江、真文元先删寒、覃咸盐。

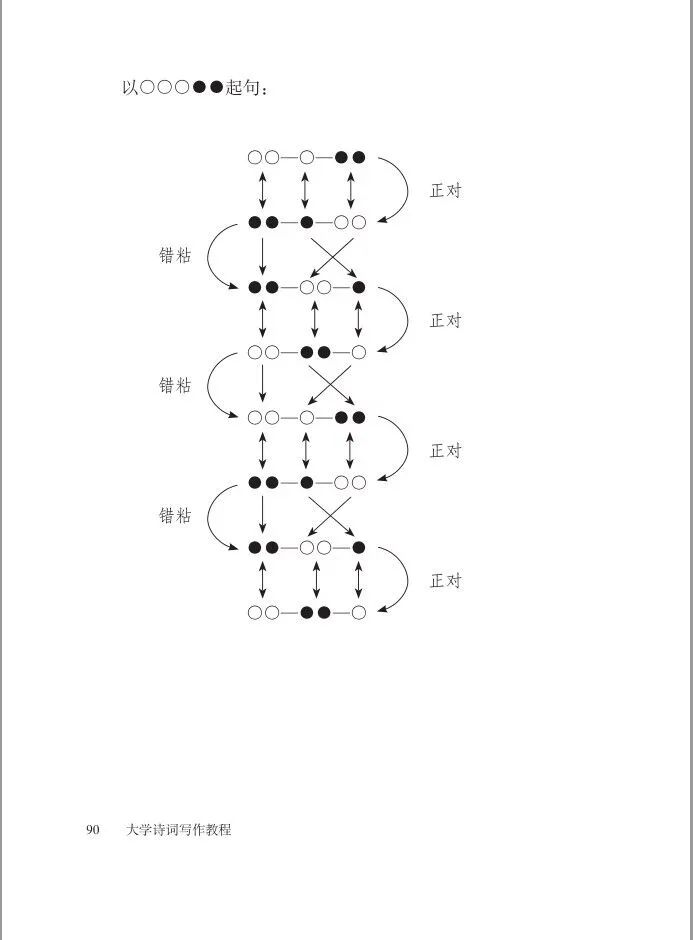

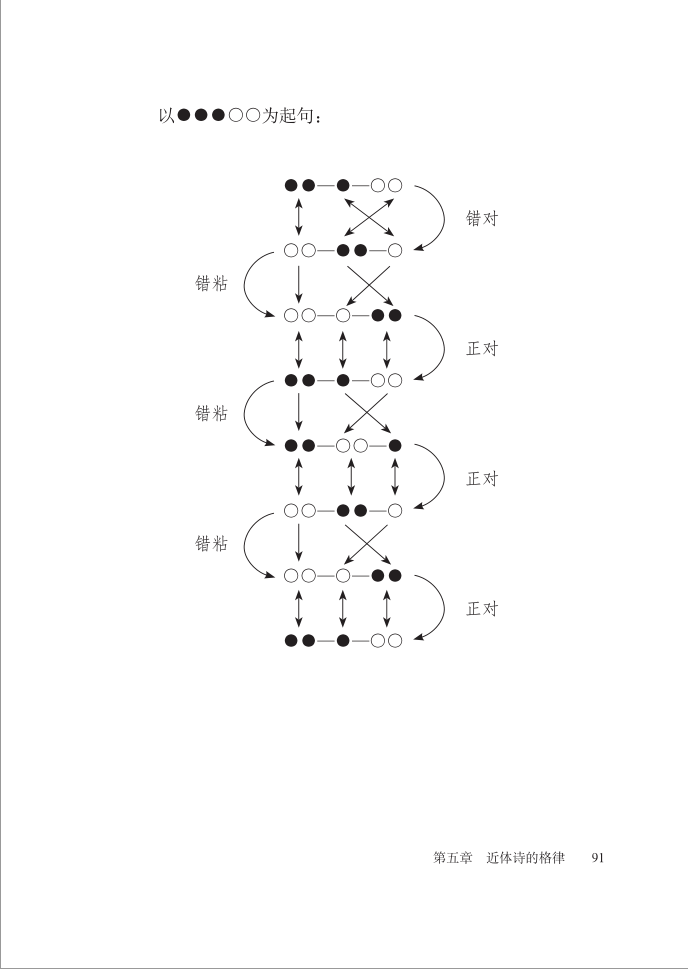

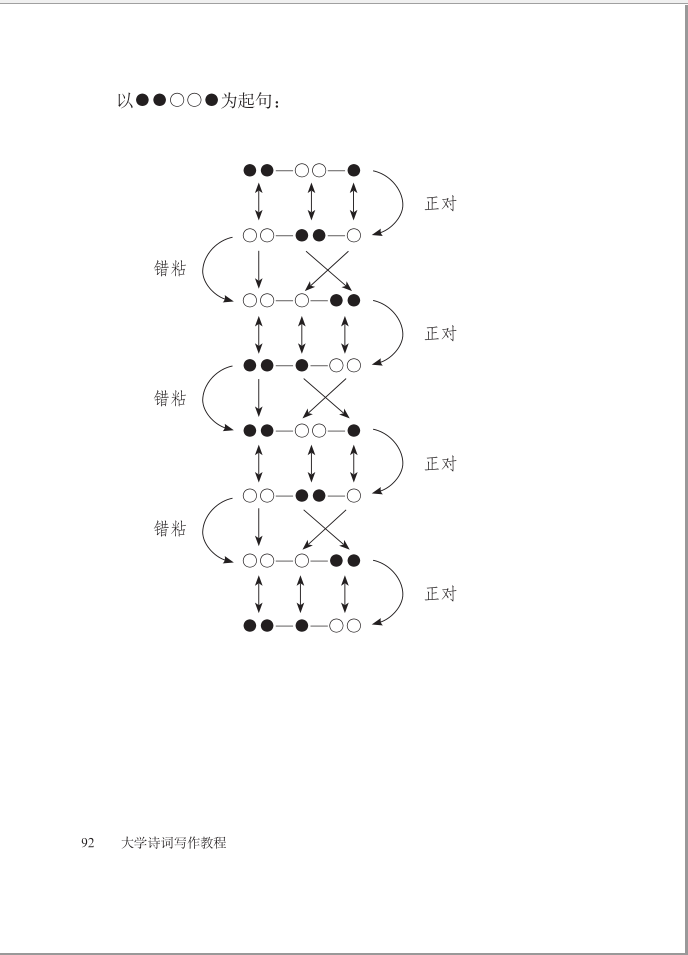

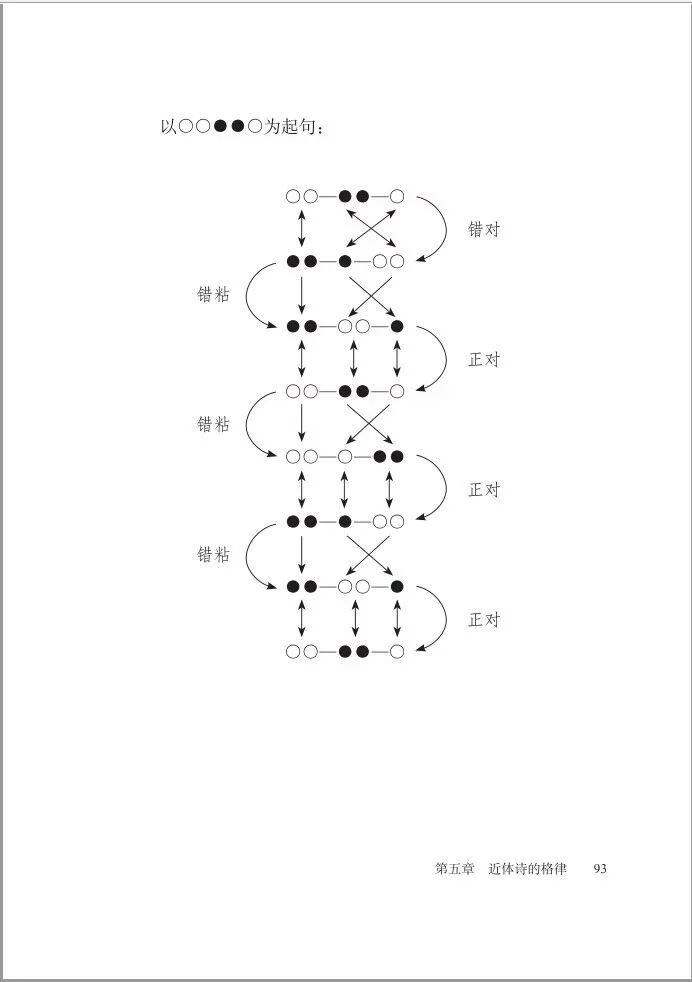

近体诗的平仄安排,反映的是其吟诵的规则。熟悉了诗的吟,也就会熟悉诗的律。为便初学,兹尽量用图像化的方式来表述诗律。近体诗中七言是在五言的基础上扩充来的,明白了五言的平仄安排,也就懂得了七言的平仄安排。五言诗只需记住以下规律,不必背诵,也就自然掌握了。我们用〇代表平声,●代表仄声,五言诗可分成〇〇、●●和〇或●的组合。我们把这四个基本元素叫作“音步”,由“声”组成了“音步”,再由“音步”组成了“句”。“音步”的排列方式有二组四种:第一组是〇〇—●●—〇和〇〇—〇—●●,即前面皆是“〇〇”,后面的“●●”与“〇”互调;第二组是●●—〇〇—●和●●—●—〇〇,即前面皆是“●●”,后面的“〇〇”与“●”互调。大家可以发现,每句开头的第一个“音步”,一定是双音步。近体诗中第一二句、第三四句、第五六句、第七八句都叫作联。“对”,是每联上下句第一个“双音步”平仄相反;“粘”,是前联的下句和后联的上句的第一个“双音步”平仄相同。“错”,则是对粘对规则的补充。对的形式有两种,一种是完全相对不相错,比如上句是〇〇—〇—●●,那么下句必然是●●—●—〇〇。上句是●●—〇〇—●,下句必然是〇〇—●●—〇。不但第一个“双音步”平仄相反,以后的“单音步”和“双音步”也相反。另一种是第一个“双音步”相对,后面的相错。这种情况只会产生在一首诗的第一二句,也就是首句入韵时,上句是〇〇—●●—〇,下句为了要押韵,则是●●—●—〇〇。即第一个“双音步”相对,后两个“音步”,正对本应该是〇〇—●,但为了押韵,要把前音步(〇〇)与后音步(●)互调,成为●—〇〇。还有一种情况是上句是●●—●—〇〇,下句则为〇〇—●●—〇。即第一个“双音步”相对,后两个“音步”,正对本应为〇—●●,为了押韵要把前音步(〇)与后音步(●●)互调,就成为●●—〇。这就是相错的情形。粘的情况比对还要简单。大家记住一个口诀:相粘必相错。因为粘的上句都是上一联的下句,那么只有两种情况,就是●●—●—〇〇和〇〇—●●—〇。同对的规则一样,首先满足第一个“音步”,我们上面讲过,第一个“音步”一定是“双音步”。对,是第一个双音步平仄相反,粘,就是第一个双音步平仄相同。那么,●●—●—〇〇的下句——也就是下一联的上句,前二字就可确认为●●,而后三字如果正粘,则亦为●—〇〇,但这样就变成上下句完全一样了,这是不能被允许的,于是要采取相错的规则,即变为〇〇—●,一个整句连起来就是●●〇〇●。而〇〇—●●—〇的下句,第一个音步既然要相粘,也可确认为〇〇,后两个音步,一个是双音步,一个是单音步,也当相错,是为〇—●●,这样,与〇〇—●●—〇相粘的就是〇〇—〇—●●。综合相对相错和相粘相错的情况,其实就是一句话,上句末字如入韵,下句不管是对还是粘,都须相错。五言律诗的四种起句推导图,

单箭头代表粘,双箭头代表对。

绝句一般四句,律诗一般八句,排律能排到很多句,但不管有多少句,运用上面的方法,可以举一反三地出来,哪里需要去苦记什么平起不入韵、仄起入韵的东西呢?*节选自《大学诗词写作教程》第五章《近体诗的格律》

这是一部讲授诗词写作方法的著作。作者结合自身多年诗歌创作经验,深著明切地讲述了诗词写作的基础知识与格律、技巧,对于诗词的写作与鉴赏都很有裨益,不仅是学习诗词写作的绝佳教材,更是广大诗词爱好者升堂入室的必备参考书。

《诗词入门》

这是一本讲解传统诗词写作的大众普及读物。作者久负诗名,深明诗词创作的甘苦,故能将什么是好诗好词,怎样才能写出好诗好词,讲得简明著切,启人至深。书中既有诗词欣赏、诗词写作的基础知识,也有进阶的写作技巧。写法上深入透彻,而又浅近明白,适合一切对诗词有兴趣的读者阅读。

本书作者继《大学诗词写作教程》之后,特针对零基础的诗词爱好者,撰写此书。从诗词的格律、押韵、平仄、属对、粘对、炼句、排布意象、虚实相生、借题发挥等方面,翔实切当地讲解了学写诗词的诸要领。本书还解答了为什么要学写诗词、好诗都被唐人做完了吗、为什么总也写不好诗词等诗词爱好者常有的疑惑。既有诗词理论上的讲解,也有实际的诗词写作指导,堪为初学诗词者指示门径。

本书语言通俗,富含知识性,同时兼顾了创作和欣赏两方面,对诗词爱好者提升诗词鉴赏水平也颇多助益。