剧本杀是深受当下年轻人喜爱的一种娱乐游戏和社交方式。游戏体验整合了戏剧的角色扮演以及“侦探游戏”的逻辑推理,也即“剧本”和“杀”,具有一定的趣味性、竞技性和表演沉浸感。

其中,“杀”是剧本杀的游戏内核,也即“侦探游戏”。这种游戏据说源于20世纪80年代末莫斯科大学心理学系的学生发明,每个参与者随机获得警察、杀手或者平民的身份,流程包括发生“凶案”——讨论“凶案”——揪出“凶手”或“凶手”逃逸。在游戏过程中,“警察”和“杀手”需要互猜身份,因此充分考验口才与逻辑推理能力。

在“侦探游戏”传播的过程中,在核心规则不变的情况下,每个不同的国家和地区都根据各自文化背景“演化”出了新的内容。其中最为人熟知的,是来自美国的“狼人游戏”。这是将美国特有的“狼人传说”与“侦探游戏”相结合,衍生出具有一定狼人文化背景的“升级版侦探游戏”——“狼人杀”。

这种“升级”,极大丰富了“侦探游戏”的内容体验。玩家不再简单地比拼逻辑能力或者辩论口才,还从中获得了女巫、猎人、预言家等角色扮演的乐趣,并且也无形中了解并体验了“狼人文化”。

可以说,“狼人杀”已经在“侦探游戏”的基础上,带有一定程度的“剧本”特点,而从“狼人杀”再到时下风靡的“剧本杀”,更是具有“革命”性质的游戏升级。

在“剧本杀”中,戏剧体验彻底与“侦探游戏”融合,玩家所扮演的人物具有复杂的人物特色与心路历程,以及行为动机和行动目标,玩家需要阅读揣摩剧本,并且忠实于自己的角色身份来参与游戏。与“狼人杀”等一样,剧本杀一般会有一位主持人,这位主持人本身也有一个剧本中的角色,不露声色地引导玩家按流程进行、推动剧情向前发展。

近些年,剧本杀也逐渐与实景“密室逃脱”类游戏相结合,发展出“实景剧本杀”。通过实体空间的装修、NPC(非玩家控制角色)的配合演绎,打造更为逼真的游戏场景,有的实景剧本杀还提供玩家的换装和化妆造型等服务,使得玩家更容易融入剧本角色,获得沉浸式的游戏体验。许多综艺节目里让嘉宾进行角色扮演,在景区里进行对抗、解谜等,实际上就是一种实景剧本杀游戏。

线上剧本杀也是近些年出现的一种剧本杀游戏新形式。玩家通过APP连线,线上阅读剧本、聊天、“搜证”,最后在线上投票表决“凶手”。以上种种,均是本文所要探讨的“剧本杀”的范畴。

首先必须要说明的是,剧本杀作为一种休闲游戏,并不必须要“肩负”起传播历史学的“重任”。但从“侦探游戏”到“狼人杀”再到“剧本杀”的发展历程来看,这种游戏与一定文化背景乃至历史文化的结合几乎是一种必然。尤其在我国,悠久的历史文化给予“剧本杀”极其丰富的创作源泉。一个突出的现象是,如果按照剧本故事发生年代把剧本分为“古代本”、“近代本”、“现代本”的话,具有中国历史背景的“古代本”和“近代本”几乎占据了中国剧本杀市场的半壁江山,这就必然会涉及到历史知识乃至历史学的传播。

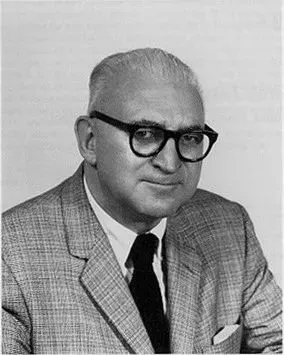

根据传播学大师拉斯韦尔(Harold Lasswell)的5W经典传播模式,传播过程有五个基本构成要素,分别是传播者(who)、传播内容(what)、传播媒介(which)、传播受众(who)、传播效果(what effect)。一个经典的传播模型是,传播者将某些传播内容通过传播媒介传播给受众,从而产生一定的传播效果。如果将历史学通过剧本杀的传播视为一个传播过程的话,传播者可以视作剧本杀的创作者,历史学则是传播内容,剧本杀游戏是传播的媒介,剧本杀的玩家则成为受众,传播效果则是玩家们在剧本杀游戏过程中接受历史信息、了解历史学的效果。

值得一提的是,大部分剧本杀的创作者并没有传播历史学的主观动机。他们大部分本身并不是历史学的研究者,有些可能是历史学爱好者,有些可能只是在写作“古代本”、“近代本”的过程中,有限地查阅相关历史知识及故事背景,目的是创作出一个符合年代特征的完整剧本故事,并不会对其中的历史知识乃至历史学进行思考推敲。但实际上,即便创作者没有动机,他所掌握的历史文化内容还是会在剧本杀进行的过程中传播给受众,也就是剧本杀的参与者们。

因为剧本杀在年轻人中的受欢迎度,也有部分剧本杀的创作者开始主动探索剧本杀与历史学传播的结合。这些探索的发起者绝大多数都是博物馆工作人员,以及部分景区沉浸式剧场工作人员。这些文化教育从业人员具有比较强烈的历史学传播动机,对相应的历史文化知识掌握程度较高,最后完成的作品也大多在历史知识方面十分考究且经得起推敲。而更加难能可贵的是,文化教育从业人员往往会在剧本杀作品里有意识地唤起玩家更深层的历史学思考,从而超越简单知识性的“科普”,达到以史育人的“教育”目的。

这些有文教专业人员参与的剧本杀往往与博物馆场地进行绑定,也就是“实景剧本杀”,成为博物馆参观的一个特别互动体验。目前上海玻璃博物馆、扬州中国大运河博物馆、洛阳古墓博物馆、长沙博物馆、衡阳党史馆、江门五邑华侨华人博物馆等许多文博场馆都推出了根据本馆文物故事改编的“剧本杀”体验作品。而在博物馆之外,一些地方的宣传部门还推出了红色主题的线上剧本杀游戏,比如广东省共青团联合“百变大侦探”剧本杀APP打造的线上剧本杀《百年风华》。

这些由专业人员创作的、有历史学传播目的的剧本杀非常值得深入探究。从分类来说,这些专业的历史剧本杀往往根据自身场馆空间特性、受众对象特征等有所区别,大概可以分为“解谜类”和“历史体验类”两种。其中,解谜类博物馆剧本杀的主要受众对象为青少年,所传播的内容大多为具体的历史知识,让受众了解一个特定年代、特定领域的历史文化。而历史体验类剧本杀则往往需要受众具有一定的历史学素养,所传播的内容也超出了历史知识,而重在帮助受众体验历史、唤醒受众对历史的深度思考。

“解谜类”剧本杀以扬州中国大运河博物馆推出的《运河迷踪》为代表。这个剧本杀作品主要面向10—15岁的青少年,其初衷是希望孩子们能够通过角色扮演,身临其境地体验、游览古代大运河,从而了解运河的历史和具体知识,能够“边玩儿边学习”。参与者化身监水使者林境,在皇帝染疾的危难关头,护送鲁王沿运河回京担任储君。开始时玩家会拿到一本卷宗,按照卷宗的提示一一破解谜题。在形式上,《运河迷踪》比较类似密室逃脱,用剧本杀的一般分类来说则属于“硬核本”,游戏总共有八个关卡,玩家通关打卡时会被记录下每个节点的选择,最后会有分数和排名。

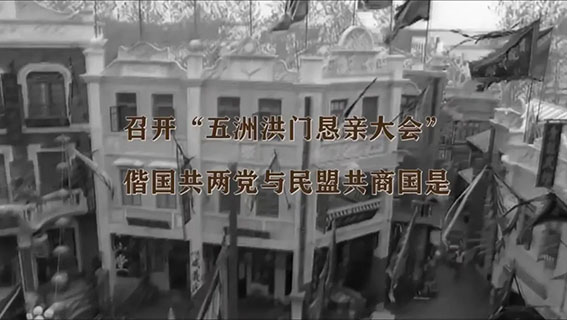

“历史体验类”的比如江门五邑华侨华人博物馆推出的剧本杀《华埠风云》,这部作品是博物馆研究人员根据真实历史故事改编的,受众需要有一定的近代史知识积淀,因此主要面向成年人。在游戏中,五名玩家分别扮演中国致公党领袖司徒美堂,以及其他几位候选代表。游戏还原了1946年这一特殊的时间节点,司徒美堂先生欲率美洲各地洪门代表回上海参加“五洲洪门恳亲大会”,并与国内各党派商讨国家大事。于是,司徒美堂先生来到美国唐人街,准备挑选一名致公党代表跟随自己回国,同时再挑选一名代表作为纽约唐人街新领袖。经过实景搜证和现场辩论,大家需要选出真正心念家国的两位代表,避免别有用心的人士混进队伍。每位玩家基于自己人物的经历、立场和动机自由发挥,力争实现自己的目的。

在这个过程中,参与者不止简单地“推凶”和解谜,同时也体验和感受到了在某个特定历史事件节点上,不同人物不同的内心世界,体验了真实的历史和历史洪流中每个个体的命运。而在游戏结束之后,博物馆工作人员还会安排真实故事和历史遗存的现场参观讲解,复原真正历史人物所经历的过往。

与以往的历史传播手段如书本、影视作品、历史文物等不同,剧本杀是一种更加丰富而综合的传播手段。所用的媒介包括书本、道具、馆藏文物、搭建的复原场景,乃至音频、视频、网络等等。更重要的是,剧本杀首先是一种新颖的游戏形式,并且大部分剧本杀都有一定的竞技性,使得参与者能够在游戏过程中获得趣味,不会觉得枯燥无聊。几乎所有剧本杀的体验者都是自觉自愿参与游戏的,这和以往的“被动式”、“灌输式”知识传播形成了鲜明的对比。

在此基础上,剧本杀的游戏人数大多在5—8人左右,规模很小,且大多为面对面的双向交流。剧本杀游戏中一般会有主持人(DM)负责游戏的组织推进,主持人了解全部信息,掌握整个传播流程,因此可视为传播学5W经典传播模式中传播者的代理人。在游戏过程中,所有人都能充分展开交流和沟通,每个人的体验都是量身定制的、具有特殊性且对整个游戏不可或缺。这就使得参与者全程必然深度沉浸并积极贡献自己的信息和思考。而一般“讲课式”的历史传播则是单向的,缺乏与受众的实时反馈交流,受众也并不能保证全程“在线”参与。

更为重要的是,剧本杀通过情景再现,让受众回到某个特定的时间节点上,以更具人性化的方式,按照人的真实经历的节奏,真实地体验历史人物当时的处境和所思所想,从而理解历史人物当时的选择、当年的行为。某种程度上,实现了历史学一直倡导的所谓“同情之理解”。这时候受众所获得的历史信息已经远远超出了简单的历史知识,而走入了更为深层次的历史学的思考。

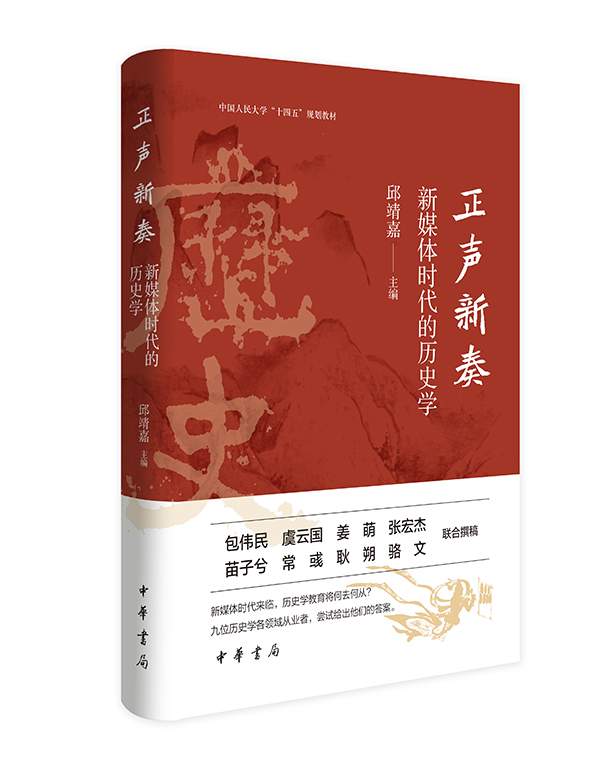

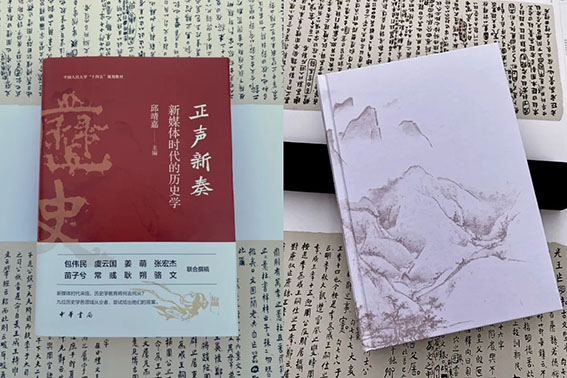

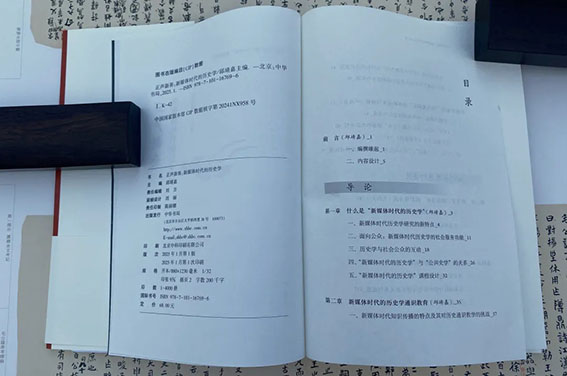

本书首次明确提出“新媒体时代的历史学”概念,以三个版块十章的内容,以专题形式探讨了与 “新媒体时代的历史学”相关的若干问题,全面分析讨论了随着新媒体时代技术进步与传播方式的变化,历史学研究所呈现出的新特点以及历史学面向公众的社会服务功能,历史学应如何向民众提供知识与思想的内容服务,并与各种大众传媒方式相结合,建立与社会大众之间的良性互动关系,同时呼吁历史教学转向培养专业学者、中小学教师和历史普及人才三者并重的新思路。

★ 首创性:新媒体时代背景下,对历史学教育的一次系统性反思,首次明确提出“新媒体时代的历史学”概念,在相关教材领域属国内首创。

★ 指导性:基于中国人民大学本科教学实践编写,结合当下实例论述,章节设计合理,以点带面,为其他学科教育在新媒体时代下的探讨提供参考案例。

★ 权威性:中国人民大学历史学院教授邱靖嘉主编,包伟民、虞云国、姜萌、张宏杰、苗子兮、常彧、耿朔、骆文联合撰稿。他们深耕历史学各领域,以己所长,授人以渔。

★ 开放性:新媒体时代来临,历史学教育将何去何从?知识传播如何顺势改变路径?是时代话题,也是时代课题。也许每个人都有自己的答案。

实拍书影

邱靖嘉《什么是“新媒体时代的历史学”》:

其实,“新媒体时代的历史学”是一个开放性的概念,它促使学者们走出狭窄的学术圈,走进社会,面向公众,密切关注并善于利用新兴的传播媒介和运作形式,从各自的研究领域出发积极参与历史知识的普及与历史学思维方式的传导。

包伟民《历史学“综合分析”的思维方式》:

历史学思维方式的特点是什么呢?我认为就是综合分析。

这门课的设计,试图放弃以传授知识为要旨的传统路径,转向思想方法,也就是关于思维方式的选择,试图训练大家慢慢掌握综合分析的方法。

虞云国《历史通俗写作中的相关问题》:

历史知识如何普及,始终是史学的大课题。

倘若把史学前沿研究称为精英史学,把走向大众的历史普及工作称为大众史学的话,好的精英史学固然可以成为经典,好的大众史学同样可以成为经典。

姜萌《重返历史现场与人间烟火的公共史学》:

历史学的本质属性是什么?从世界各国历史学的发展历程来看,凡是比较健康的历史学,都需要在尽可能追求真实的基础上融入生活、服务民众,也即真实性和公共性是史学的两个本质属性。

“学历史有什么用”可能是近几十年来历史学专业的学生和老师遭遇最多的“灵魂之问”——这一“拷问”也在一定程度上反映了当代学院派史学确实脱离了民众的日常生活。作为个体学者,当然可以去追求纯粹的学术,但是作为一个学科,长此以往就可能带来灾难性的后果。因为一门不能为人类尤其是社会大众提供利益或实用价值的学科,势必会变成“冷门绝学”,陷入发展危机。

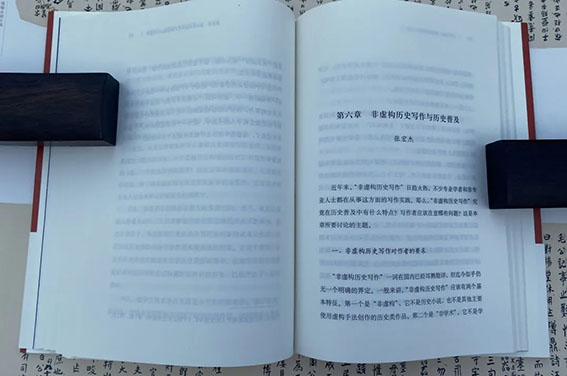

张宏杰《非虚构历史写作与历史普及》:

写好普及性作品,一定要密切跟踪学术界的进展,有长期、大量阅读历史类论文和专著的习惯。也就是说,普及性历史写作如果想要达到一定水准,必须要站在巨人的肩膀上,即站在专业研究者的肩膀上。

苗子兮《如何写好历史故事》:

一个故事能在听众心中扎根,就不能只满足消遣的需要,它往往能触动更深层的人类情感,揭示更广阔的时空意义。

常彧《让历史走进影视故事》:

我们如何让一部历史题材影视剧看上去逻辑更加合理、情节更加自然,同时又更富有戏剧性,历史学在这方面能对影视剧提供很大帮助。

耿朔《新媒体时代考古文博知识的公众传播》:

对于大部分不从事学术研究的学生,是否应该考虑在学到专业基础知识之后,鼓励他们勇于突破学科界限,尝试以各种的创新方式去跨界?我想作为教师,应当给予这部分同学充分的尊重和机会。