看过《清明上河图密码》的朋友,不知你们是否察觉这样一个细节:剧中赵不尤、顾震、狄伦等人所戴的帽子形制是不一样的。这乍看之下的细微差别,实则蕴含着深厚的历史文化内涵。在古代,帽子绝非仅仅用于装饰头部这般简单,它与社会的阶层架构、礼仪规范、文化沿袭以及民族交融等方面都有着千丝万缕的联系。今天我们就来聊聊古代的帽子。

古代最早出现的帽子,据说是没有冠、冕以前的头衣,《荀子·哀公》篇“鲁哀公问舜冠于孔子”,“孔子对曰:‘古之王者有务而拘领者矣’”,杨倞(jìng)注:“务读为冒。”意思是说务就是帽。《说文解字》中说:“冃,小儿及蛮夷头衣也。”冃就是“帽”的古字。但是在上古文献中很少提到“帽”,魏晋以前汉人所戴的帽只是一种便帽。后来帽才成为正式的头巾,杜甫《饮中八仙歌》说,张旭“脱帽露顶王公前”,脱帽没有礼貌,可见戴帽就有礼貌了。

冠

先秦时期,冠是士人阶层的专属特权,也是身份与地位的显著标识。

《礼记・曲礼上》云:“男子二十,冠而字。” 男子年满二十,举行庄重的加冠礼,自此被社会认可为成人,肩负起家国责任,可参与家族、社会事务,未行冠礼者则被视作未成年,无权涉足诸多事宜。

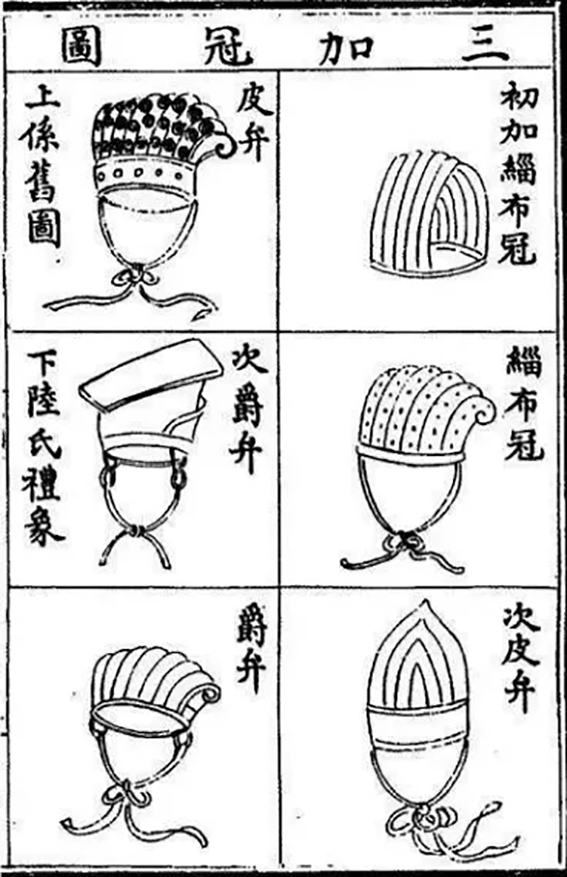

当时的冠种类繁多,如缁布冠,以黑色布制成,传为太古白布冠染就,是早期常见冠式;委貌冠,又称玄冠,以玄色帛为冠衣,取“委貌”即礼仪端正之意,后成诸侯朝服之冠;皮弁冠,以皮革打造,冠上饰物精美,前高后卑,与委貌冠形制相近,多用于礼仪场合;爵弁冠,色如雀头,赤而微黑,一般用极细的葛布或丝帛做成。这些冠不仅外观有别,更蕴含着深厚的礼仪寓意,不同身份、场合佩戴规制森严,一旦错戴,便是严重失礼。

冕

冠又是冕和弁的总名。冕是帝王、诸侯等在重大祭祀、朝会等典礼时所戴的礼冠,是至高无上权力与尊贵地位的象征。由冕旒、冕板等构成,冕板宽七尺、长一尺二寸,前圆后方,覆于通天冠之上,前后垂下旒珠。《周礼・夏官・弁师》记载:“王之五冕,皆玄冕、朱里、延,纽,五采缫十有二就,皆五采玉十有二,玉笄,朱纮。”皇帝冕旒通常为十二旒,寓意天数,以珊瑚、珍珠、玉石等珍贵材质串就,光彩夺目,尽显威严;诸侯王公依等级递减,有九旒、七旒、五旒之分,绝不可僭越,否则便是犯上作乱,会引发政治动荡。

弁

弁也是一种尊贵的冠。通常为贵族或有身份地位者在正式场合或特定礼仪活动中佩戴,主要有皮弁和爵弁等类型。皮弁一般用皮革制成,多为白色,形状上尖下阔,常为武官所戴,也用于天子、诸侯的田猎、军事等活动,表面常缀有玉石等装饰品以彰显身份;爵弁又称“雀弁”,形状如爵,前低后高,用黑色布帛制成,无旒,是古代士助君祭时所戴的冠。

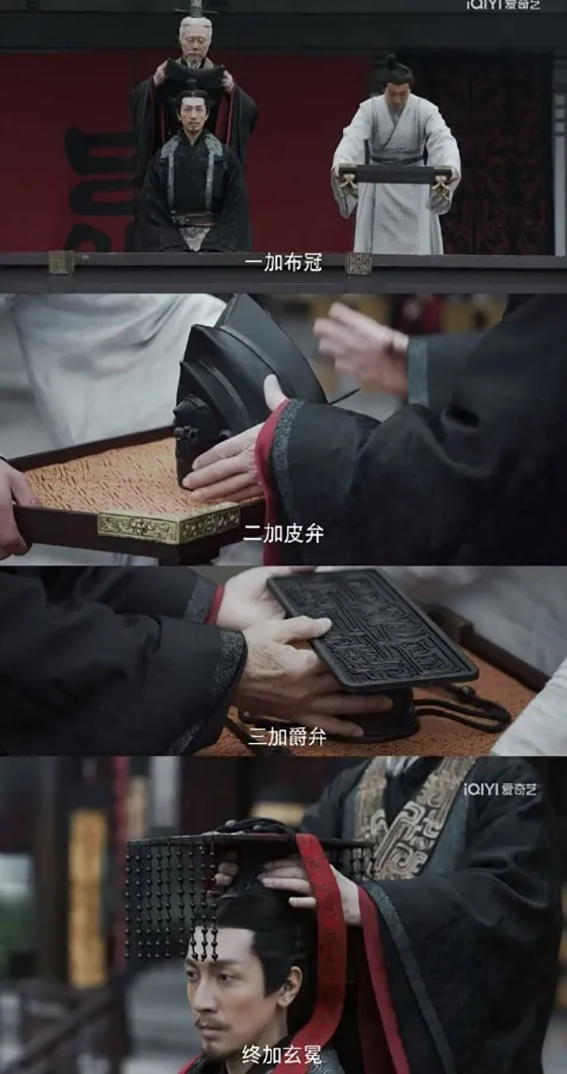

如果看了以上介绍还分不清冠、冕、弁的区别,那我们来看电视剧《大秦赋》的名场面:嬴政加冠大礼。

第一次加缁布冠:缁布冠是用黑麻布制成的。加此冠表示嬴政从此拥有了治人的特权,意味着他开始具备参与政治、治理国家的资格,能够担负起相应的社会责任,象征着他在政治领域的正式起步。

第二次加皮弁:此次加冠代表着嬴政肩负起保卫社稷疆土的重任,象征着他开始掌控军事权力,有责任和义务守护国家的安全和稳定。

第三次加爵弁:加爵弁意味着嬴政获得了参加祭祀大典的权力,祭祀在古代是非常重要的活动,代表着对祖先和神灵的敬重,也象征着他在宗教和文化层面拥有了最高的权威,能够主持国家的重要祭祀仪式,沟通天地神灵。

最后加的玄冕:加玄冕后的台词是“天命王者,福泽九州,千秋万年,与天无极”,意味着嬴政将以天子之姿,君临天下,有统一天下、建立大一统帝国的志向和使命。它象征着嬴政将超越秦国的国界,对整个天下进行统治,成为全天下的共主。

巾

在古代,庶人的头衣和贵族阶层不同,《释名·释首饰》中说:“士冠,庶人巾。”可见士人只能戴巾。《玉篇》:“巾,佩巾也。本以拭物,后人著之于头。”可见庶人的巾,大约就是劳动时擦汗的布,一物两用,也可以当作帽子裹在头上。直到汉代,头巾仍用于庶人和隐士。

唐代章怀太子墓 壁画

帻

唐宋时期,社会风气渐趋开放包容,巾帻之风盛行,成为时尚新宠。与先秦两汉时冠冕的庄重肃穆不同,巾帻多了几分随性洒脱,且与平民阶层联系紧密,深受文人雅士喜爱。其中最具代表性的就是东坡巾。

东坡小像

东坡巾,以藤为内里支撑,锦缎作表,外覆漆层,挺括有型。两侧巾檐恰似燕尾轻垂,前开后合,后幅垂下飘逸布帛,尽显文雅风姿。因宋代大文豪苏轼常戴,故而得名,追随者众多。

幞头在宋代更是成为男子主流头饰。它由头巾演变而来,始创于北周武帝,初为三尺皂绢裹发,至唐内衬硬质巾子塑形,宋时样式多变。有直脚幞头,官员上朝所戴,帽翅长达一尺有余;局脚、交脚、朝天、顺风等幞头,则依身份、场合各异,或为公差仆役日常劳作之便,或为特殊礼仪场合彰显身份,从宫廷到市井,处处可见。

介绍完宋代的幞头,《清明上河图密码》中男演员们戴的都是什么帽子就迎刃而解了。

赵不尤身为身份低的公差、仆役,多戴无脚幞头;

顾震身为开封府左军巡使,为日常办案方便,戴的是交脚幞头;

而狄伦身为大理寺司直,从五品属官,戴的则是直角也叫展脚幞头。传说宋太祖赵匡胤为了防止官员在朝堂上交头接耳、私下议论,将幞头的双脚设计成又硬又长的直脚,这样官员们在朝堂上就不敢随意靠近交谈,从而维护了朝堂的严肃性和秩序。

从冕到幞头,古代帽子恰似历史的细密针脚,缝就了社会的经纬。既铭刻着森严等级,又晕染出审美意趣;于朝堂彰显威严,于民间点缀生活。它们凝聚着古人智慧与礼仪,让后人从中窥探往昔风华,感受传统服饰文化的深邃魅力与传承力量。

您还知道哪些古代帽子的形制?欢迎在评论区补充交流~