中国古典小说“四大名著”是哪四部?

这是一个常识问题,小学生都能答得出来。

但在《三国演义》《水浒传》《西游记》《红楼梦》这四个名字定下来之前,它们实际上都有过不止一个“曾用名”。

有“曾用名”,就意味着版本、文字或有差别出入。

于是,有的朋友在挑书之前,查了很多信息,希望能够找到一个尽善尽美的版本。但信息一多,有时反而难以抉择:到底顶着什么名头的“四大名著”更值得选择?是越接近所谓“原貌”越好吗?

《三国演义》:从“平话”到“演义”

《三国演义》这部长篇章回小说,追溯其前身,是元代的《三国志平话》。“平话”,也作“评话”,采用宋代说书人讲史的白话文学风格,以刘备创业史为主轴,兼及曹操、孙权事迹,语言较为粗糙,故事也多怪诞不经,但已经具备了《三国演义》的主要情节。

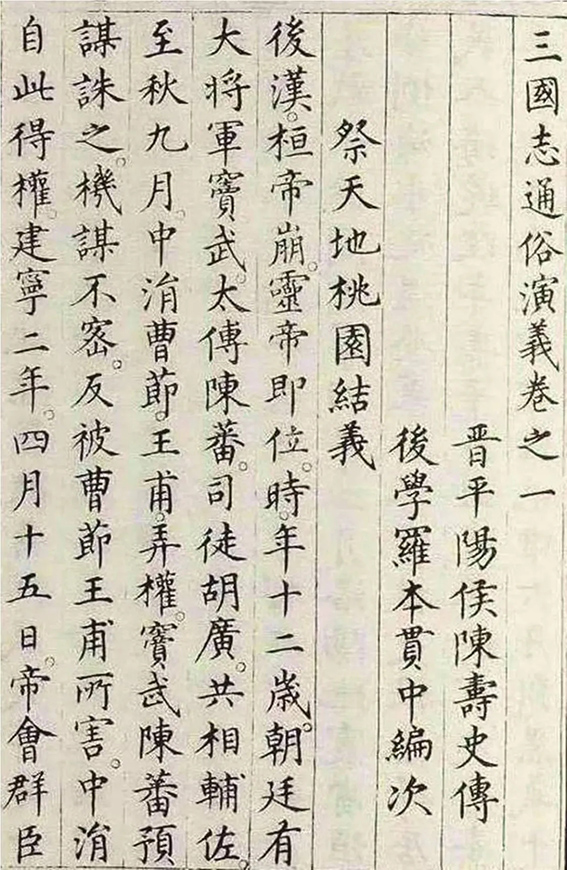

元末明初,罗贯中在平话基础上,重新创作了《三国志通俗演义》。但这部小说现存最早的刻本,是明代嘉靖元年(1522)的,距离罗贯中的创作时间已经过去了一百多年。

▲影印嘉靖本《三国志通俗演义》书影。可见署名是“晋平阳侯陈寿史传,后学罗本贯中编次”。

嘉靖本序言说,这本书,是罗贯中根据陈寿《三国志》中的各篇传记,参考其他史书改编而成。

怎么理解“演义”?雉衡山人《东西两晋演义序》说:“有信史,有野史,好事者兼取而演之,以通俗谕人,名曰演义。”

《三国志通俗演义》正是充分利用正史素材,又吸收了过去的通俗小说和戏剧的营养,加以创造加工,获得了比正史广泛得多的社会影响力。

与今天通行本一百二十回不同的是,嘉靖本分为二百四十则。

除嘉靖本外,存世明刻本数量不少,但总的来看,不存在本质上的差异。

真正出现“质变”,是在《李卓吾先生批评三国志》(或为托名)。首先,它把二百四十则改为一百二十回,其次,它一改以往版本仅用夹注对正文进行补充解释的做法,而是对内容进行独具特色的批评,有眉批,有回末总评,形成了完整的体系。

正是在它之后,才有了清康熙年间毛纶、毛宗岗父子的“毛本”——当时名为《第一才子书》。

毛本一出,“一切旧本乃不复行”(鲁迅),今天我们看到的大多数《三国演义》,都是以毛本为底本的。

毛氏父子对原文作了大幅度的加工整理,艺术水平明显提高,尊刘抑曹的正统思想色彩大为加强。

比如,我们熟知的开篇词《临江仙·滚滚长江东逝水》,是明代文学家杨慎所作,而杨慎比罗贯中晚出生一百多年,罗贯中创作之时,自然不可能把它写进去;把这首词从杨慎的《廿一史弹词》中选出来,放进《三国演义》里的,正是毛氏父子,真可谓别具匠心。

再如,群英会一节,周瑜唱了一首《丈夫歌》,嘉靖本作“丈夫处世兮立功名,功名既立兮王业成,王业成兮四海清……”毛本则作“丈夫处世兮立功名,立功名兮慰平生。慰平生兮吾将醉,吾将醉兮发狂吟。”区别非常明显。

1953年,人民文学出版社出版了排印本,以毛本为依据,加以校勘、标点、注释,正式定名为《三国演义》。从此,这个书名就定下来了。

要更好地读懂读通原文,毛氏父子逐章逐句精彩而深刻的评点,以及全书开篇的《读三国志法》,都是特别值得推荐的。

读三国,看毛评,已经成为一种标配。

《水浒传》:100→120→70→70+50

《水浒传》在流传过程中,产生了诸多异称和相关书名,包括《忠义水浒传》《水浒忠义传》《水浒正传》《水浒全传》《第五才子书》《梁山传》《宋元春秋》《水浒衍义》《水浒志传》《水浒记》等。

眼花缭乱之余,还是可以发现:这些书名,大抵是绕不开“忠义”和“水浒”的。

“忠义”跟“水浒”有什么关系?

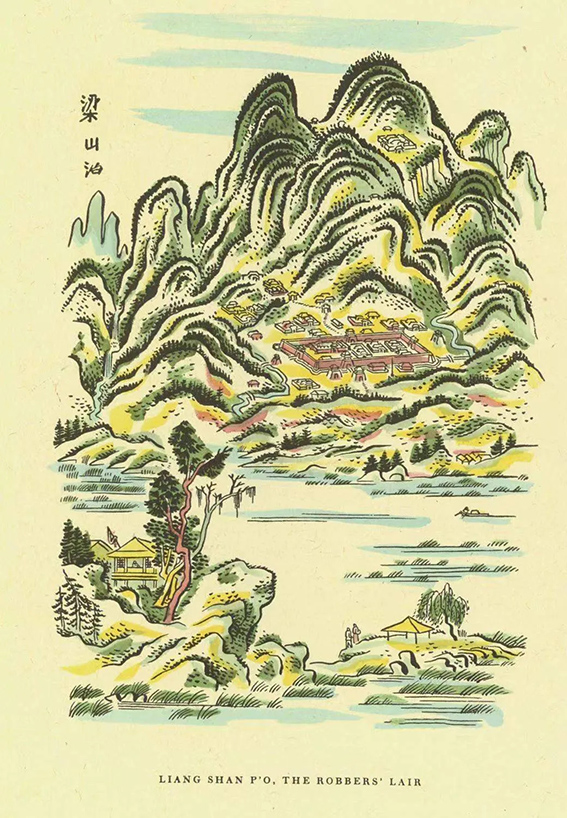

“水浒”,字面意思是水边,指故事发生的地点——梁山泊;还可追溯到《诗经·大雅·绵》:“古公亶父,来朝走马。率西水浒,至于岐下。”该诗记载,周之先祖古公亶父为了躲避北方狄民族的侵扰,率领族人从豳迁徙到岐山之下的周原,逐步发展壮大。

有学者认为,这首诗叙事止于周文王时。周到了周文王的时候,作为诸侯,已经是三分天下有其二,非常强大,但仍然忠实地臣服于商。

诗歌是逼上岐山,小说是逼上梁山;诗歌是周人力量壮大而依旧选择做商臣,小说是梁山好汉强大却还是要求招安,替朝廷出力。

“忠义”和“水浒”,就这么挂起钩来。

△ [美]赛珍珠《水浒传》译本插图“梁山泊”

那么,拥有诸多“曾用名”的《水浒传》,各本之间有差异吗?

我们平时说到《水浒传》,有一个著名的“金圣叹腰斩《水浒传》”的说法,又是怎么回事?

中国古代,通俗小说很少有“著作权”或“版权”的明确界定,在流传过程中,一部通俗小说经过多人之手,或多或少地进行增删改易,甚至于“一书各本”内容面貌相去甚远,造成不同版本正文文字内容歧异纷呈的状况。《水浒传》,就是属于分歧明显、版本复杂的那种。

简单地说,最主要的版本有三种:

容与堂一百回本,含聚义、招安、破辽、征方腊内容;

袁无涯刊《李卓吾批评忠义水浒传全书》一百二十回本,以一百回本为基础,增饰润色,在破辽之后,征方腊之前,加上了攻打王庆、田虎的内容,并有李卓吾点评;

明末清初,金圣叹腰斩一百二十回本,改原书第一回为楔子,保留原书第七十一回“忠义堂石碣受天文”部分,自撰第七十回结局,对全书加以评点,形成七十回本。

△陈洪绶《水浒叶子》绘林冲形象

爱极《水浒传》,称之为“第五才子书”的金圣叹,为什么要“腰斩”它呢?

他的理由是:“一部书七十回,可谓大铺排;此一回,可谓大结束。读之正如千里群龙,一齐入海,更无丝毫未了之憾。”到七十回该打住了,后边就不要续貂了。

1952年,人民文学出版社在金圣叹删节本的基础上推出整理本《水浒》。1975年以容与堂一百回本为底本,推出《水浒传》。

才子可以任性,底本可以多样,但我们却还是希望,读者能够看到尽可能丰富的信息。

所以,我们推出的“四大名著 名家点评”本《水浒传》,前七十回采用金圣叹评点本,后五十回采自袁无涯刊一百二十回本,批评者署名为“李卓吾”。

在这个混合的评点本里,读者朋友们既可欣赏到各异其趣的金圣叹和李卓吾评语,也可一窥一百二十回《水浒传》的全貌。

《西游记》:沿着《证道书》,找到江流儿

《西游记》同样是一部“累积型”作品。

早在唐朝,玄奘取经归国后,便奉敕撰写《大唐西域记》,他的弟子慧立、彦悰则写下《大慈恩寺三藏法师传》。“一记一传”共同开启了“西游故事”,成为《西游记》的最早源头。

晚唐五代到宋元之际,各种体裁的作品涌现,说经话本《大唐三藏取经诗话》为集大成者。在这个文本里,“猴行者”首次加入取经行列。此后,讲书人说西游故事时,多以《诗话》为底稿。鲁迅称其为《西游记》的“先声”。

到明代,《西游记平话》出现,“西游故事”的架构大致分为“大闹天宫”“太宗入冥”和“九九八十一难”三块,取经队伍的主次分工,基本已经定型。

各类条件均已成熟后,遂有一位天才作者,搜集汇总以往故事,加以独到发挥,创作成一部小说《西游记》——尽管这位作者是否是吴承恩,还存在争议。

万历二十年(1592),金陵世德堂《新刻出像官板大字西游记》百回本问世,受到读者欢迎,书商竞相翻刻,相继相衍,以之为中心,形成了《西游记》的版本系统。1954年人民文学出版社以副牌作家出版社的名义出版《西游记》整理本,以及1年后出版的修订本,就以该本为底本。

到了清代,出现了多种评本,包括《西游证道书》《西游真诠》《新说西游记》《西游原旨》《西游正旨》《西游记评注》和《西游记记》——但不论书名怎么变,都离不开“西游”这个主书名要素。

其中,由清初学者黄周星和书商汪象旭合作,对百回本进行润饰修改而推出的《西游证道书》,是清代《西游记》的第一部笺评本。它对其后的《西游记》版本,产生了极大影响。

《西游证道书》对百回本的情节漏洞进行了修补,删弃了其中过多的诗词韵文,尤其值得一提的是,明代各个版本都不包括唐僧出身故事,这导致“九九八十一难”的“出胎几杀”“满月抛江”“寻亲报冤”几难,找不到文字依据。而《西游证道书》根据朱鼎臣《西游释厄传》,增补了“陈光蕊—江流儿”故事为第九回,让情节得以补全。此后,各种《西游记》版本纷纷加以沿袭,当代各种《西游记》版本,即使以世德堂百回本为底本,也往往把这一回作为附录处理。

△86版电视剧《西游记》中,殷小姐把出生不久的孩子放进木盆之后,放入江中漂流。

黄周星以道教中全真教的教义为基础,又旁通于佛教的的禅宗和儒家的理学,对原文进行了精当而有洞察力的评点,阐发了儒、释、道三家同源的理论。《西游证道书》的“证道”,就是对这套理论进一步的阐说和发挥。而以“憺漪子”名义进行的回前评,正是对仙佛同源理论较为系统的阐述,更是提升了阅读体验。

△“四大名著 名家点评”本《西游记》内页

《红楼梦》:书名虽多,总归“红楼”

与“累积型”的前三部不同,《红楼梦》这部著作,是作家曹雪芹根据自己的经历,几经修改、几易其稿而成。

该书有多个书名,包括“红楼梦”“石头记”“风月宝鉴”“情僧录”“金陵十二钗”“金玉缘”,每个书名都有不同的内涵。

据脂砚斋等人的评点,“红楼梦”,“总其全部之名”;“石头记”,“自譬石头所记之事”;“风月宝鉴”,“戒妄动风月之情”;“金陵十二钗”,“系金陵十二女子也”。

“红楼梦”“石头记”“风月宝鉴”“金陵十二钗”,在小说正文中都有点睛之处,而“情僧录”,是通过小说的主题情节体现出来的。

至于“金玉缘”这个名字,可能是为了逃避当时对“诲淫之书”的禁毁而起。

众多书名之中,“石头记”与“红楼梦”流传最广,基本上,初期抄本系统以“石头记”命名,后期刻本系统多以“红楼梦”命名。曹雪芹去世前修订的几次定本《红楼梦》,全部定名为《脂砚斋重评石头记》,而大约在乾隆四十九年(1784)前后,“石头记”这个名字逐渐被“红楼梦”替代。

这部凝聚了曹雪芹一生心血的巨著,全本应为一百二十回,但曹雪芹生前主要完成了前八十回。在八十回以后,有不少片断、甚至整回的手稿,可惜都佚失了。今见的后四十回,一般认为是程伟元、高鹗搜集残稿,续补而成的。

乾隆五十六年(1791),程伟元、高鹗用活字排印《红楼梦》一百二十回,这就是“程甲本”;次年,推出此本的修订本,也即“程乙本”。

从此,《红楼梦》迅速地在社会上流传,“遍于海内,家家喜闻,处处争购”。

1953年,以程乙本为底本、以作家出版社名义出版的《红楼梦》整理本,是新中国第一个《红楼梦》普及读本。1957年,人民文学出版社首次出版《红楼梦》整理本。

△ 87版电视剧《红楼梦》对后四十回所涉情节进行了大幅改编,图为宝玉落魄流浪,偶遇袭人的场景。

究竟如何评价后四十回,一直是人们争论不休的问题。社会上不乏完全否定后四十回价值的声音,但是客观来看,高鹗、程伟元整理续补了后四十回,并印刷出版了一百二十回本,使得《红楼梦》有了完整的结尾。这对《红楼梦》的普及、流传,极端重要,功不可没。试想,如果只有以抄本、影印等形式流传的“脂评本”,那么《红楼梦》的影响力,将只能限制在较小的范围内,不可能出现“闲谈不说《红楼梦》,读尽诗书也枉然”的盛况。

为让今天的读者能够方便地读到脂评,同时又能看到小说的全貌,我们从现存十一二种脂评本中,精选甲戌本、己卯本、庚辰本进行整理,尽可能多地收集脂评;后四十回,选择了程甲本作为底本,点评使用了清代最为流行的王希廉回末评,使读者可以体会到全览经典原文、伴读名家评点的快乐。

有关“四大名著”的成书过程与版本优劣之争,自古有之,以后也不会少。

对于想读书的我们来说,不必过分执着于,这个版本,是否最大限度地贴近于作家创作时的原貌——因为这极大可能是事倍而功半的事情。

更好的选择,也许是从自己最关注的点出发,挑选最合适的版本,先读起来。

选择权威全本,结合名家评点,从而产生自己的见解。