在护佑中华民族绵延数千年的中医药史上,涌现出无数著作。从古老的奠定中医理论基础的《黄帝内经》,到具有辩证论治体系的《伤寒杂病论》,再到集药物之大成的《本草纲目》……这些经典凝聚着诸位医家的心血,承载了中华民族对生命健康的追求,在现代仍具独特价值。

今天我们要介绍的就是由李时珍所著,堪称“中医药学百科全书”的《本草纲目》。

李时珍于1518年出生于医药世家,父亲李言闻医术高明,曾任太医院吏目。李时珍自幼在家庭环境的熏陶下,对医学尤其是药物学情有独钟。14岁时,李时珍考取秀才,但之后的三次乡试均未中举。于是他便放弃科举仕途,转而继承家学走上诊病从医之路。

河北山海关李时珍像

大约在嘉靖年间,李时珍被举荐到北京太医院供职,得以有机会接触到全国各地乃至外国进贡的珍稀药材和大量的医学典籍,这份经历为他之后编写《本草纲目》奠定了坚实的基础。

随着年龄的增长和阅历的增加,他愈发觉得古人的本草存在很多错误,于是萌生出修订本草的想法。为了实现这个目标,他踏上了漫长的寻医访药之路。他先后到武当山、庐山等地收集药物标本和处方,参考历代医药书籍。历经二十七年的实地查证和不懈努力,李时珍终于在1578年完成《本草纲目》的初稿。

他在序中总结道:

“博而不繁,详而有要,综核究竟,直窥渊海。兹岂禁以医书觏哉?实性理之精微,格物之通典,帝王之秘箓,臣民之重宝也。”

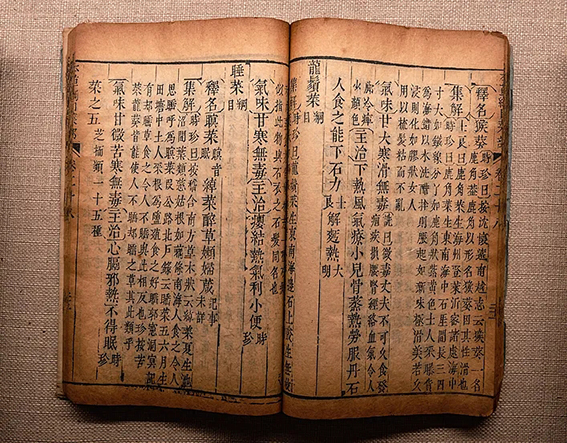

这种评价是公允客观的。也正因王世贞的这篇序,这部书才有了刊刻之机,大约刊成于万历二十一年(1593),史称金陵本《本草纲目》。

那什么是“本草”呢?

“本草”一词始见于《汉书·平帝纪》:

“征天下通知逸经、古记、天文、历算、钟律、小学、史篇、方术、本草及以五经、论语、孝经、尔雅教授者,在所为驾一封轺传,遣诣京师。至者数千人。”

从这段记载来看,在汉代,“本草”代表药物学这一专门的学科领域。

至于“本草”的起源,据北宋寇宗奭所著《本草衍义》中论述:

“尝读《帝王世纪》曰:黄帝使岐伯尝味草木,定《本草经》,造医方以疗众疾。则知本草之名,自黄帝岐伯始。”

五代后蜀末代皇帝孟昶曾命翰林学士韩宝昇重修本草,后世称《蜀本草》——李时珍在《本草纲目》中多次引用该书。韩宝昇在本书中首次解释“本草”一词:“按药有玉、石、草、木、虫、兽,而直云本草者,为诸药中草类最多也。”

因此,本草就是指中国古代记载药物的著作。

有学者推测《本草纲目》书名的确定,便是受了宋代大儒朱熹《通鉴纲目》的启发。清代目录学家、藏书家周中孚曾在其《郑堂读书记》中概括《本草纲目》的体例,然后与《通鉴纲目》进行比较:“至于分引经络,列诸验方,衷夫药性,亦大彰明较著者也。曰纲曰目,比于史事,盖几与《通鉴纲目》分路扬镳矣,岂止与王宇泰《证治准绳》均为医学之渊海哉?”认为二书在内容上已非同类,博览群书的李时珍只是借用了朱熹所创立的“纲为提要,目为叙事”的“纲目体”形式。

事实上,《本草纲目》和《通鉴纲目》一样有提纲挈领之实和纲举目张之便。李时珍所创立的医学纲目体将本草学提高到具有高度科学性的体系结构中,1892种药物被精心安排在贯穿全书的三个纲目中,使得查找每一种药物如同查字典或百科全书一样简单。

《本草纲目》由三个逐层深入、嵌套、细化的纲目组成:

以部为纲,以类为目;以类为纲,以药为目;以药名为纲,以八项分析为目。

1892种药物分为水、火、土、金石、草、谷、菜、果、木、服器、虫、鳞、介、禽、兽、人共十六部,贯穿着从无机物到有机物,从低级生物到高级生物的先后次序。这种分类方法突破了前人的局限,更加科学合理,为后世的本草学著作提供了新的范式。

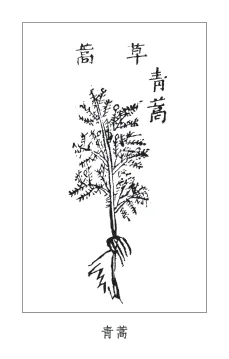

1892种药物仅分为十六部,每一部仍然非常庞杂,如草部有439种药物。为此李时珍创立了六十类分类法,按生长环境、形态、性质等分为六十类。在类下又以“析族区类”的原则分为若干族,其“族”大约相当于现代生物学的“科”。如《本草纲目》分为一族的菊、艾、青蒿等就属于现代的菊科植物。在族中再详列药物为目。

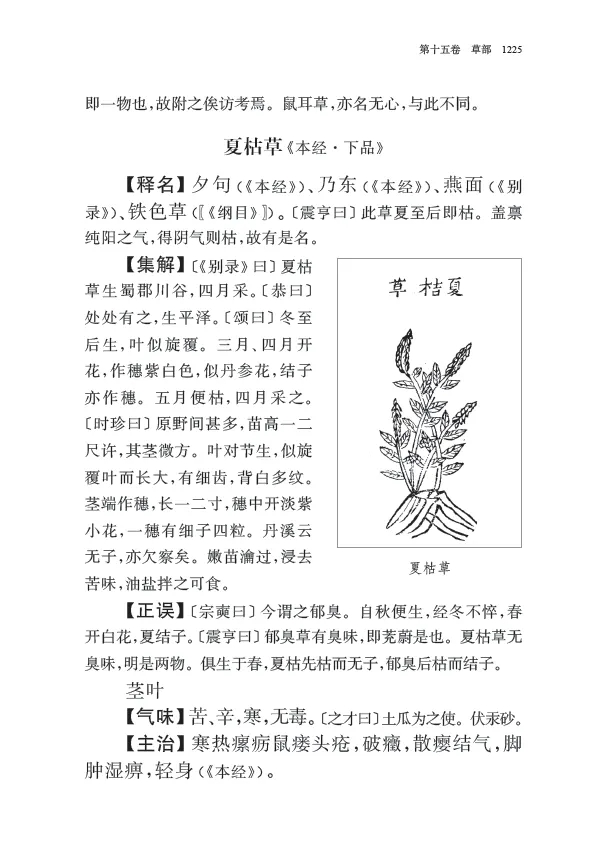

在每一种药物下标一总名为纲,下面一般分八个项目(有些仅有五项)逐项进行科学论述。这八个项目分别是:释名(解释药物命名由来)或正名、修治(记述药物采集、炮制)、气味(记述药物四气五味和性质)、主治(论述药物的功效,列举主治的各种疾病)、集解(列举诸家本草的详细说明)、发明(对药物主治功效的具体说明)、正误(纠正前人的某些错误)、附方(列举使用此药物的各种药方)。在这八个项目,李时珍常常结合自己的临床经验和亲身尝试阐发对药物的新见解,并纠正前人的错误认识。

《本草纲目》除了就药论治、以药为纲之外,在全书的前面还摘录了历代医家关于中医药的基本理论,帮助读者掌握药物采制、性味、禁忌的基本知识和用药的基本原理,并补充了新的经验并纠正前人的缺失。尤其是两卷“百病主治药”内容,立病名为纲,列主治药为目,可以按病查药。全书医药结合,科学性与实用性并存。

《本草纲目》的影响不仅局限于生物学领域,在化学、地质学、天文学、气象学等方面也有突出表现。例如,书中记载了无机药物的化学性质及制取方法,介绍了包括蒸馏、蒸发、升华、重结晶、风化、沉淀、干燥、烧灼等在内的许多化学反应方法。在地质学方面,记载了多种矿物性药物,并详细记述了许多矿物的形成、产地、形色、鉴别要领、勘察、采掘方法等。

自1593年起,《本草纲目》先后被翻译成日、法、英、德、俄等多国文字,在世界范围内广泛传播。它不仅促进了不同国家之间的医学交流,也让世界更好地了解了中国的文化和科技成就。

2021年,我们推出了这套《本草纲目》(全本插图版),主要有以下几个特点:

01

底本权威

此次点校所用的《本草纲目》底本,是最为珍贵的金陵初刊本。这也是2011年入选《世界记忆名录》的世界珍宝。此次标点重排,虽然不出校勘记,却吸收了历代专家学者的研究成果,勘正讹误字词,增补遗漏文字。《本草纲目》征引浩博、卷帙庞大,目前市面上的排印本极少为其中的书名加书名号,为便于读者理解,我们对全书引用的书籍都加了书名号。

02

图文对应

《本草纲目》全书由李时珍的儿子李建元和李建木绘制1100多幅精美的药图,可以帮助人们图药对照,甚至按图寻药。此次排版,特意将每张图片都放到相应药物处,利于读者更直观和便捷地了解药物的主要特征和形态。

03

排版清晰

底本中关于每种药物的附方部分原来都是接排的,现有的排版本也多为接排,我们此次按病症名分行排版,使眉目更为清晰。

04

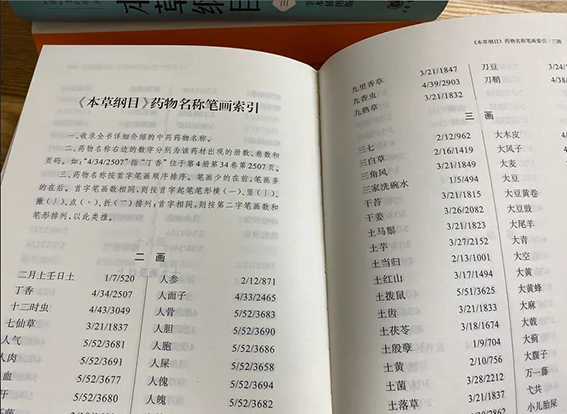

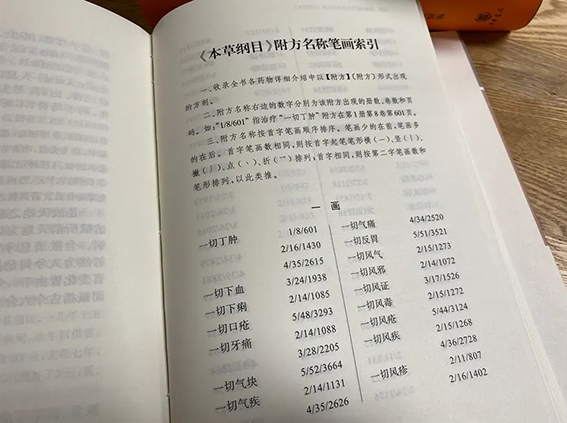

附录实用

全书附录《附方名称笔画索引》和《药物名称笔画索引》,尤其是《附方名称笔画索引》在排印本中属于首创,可以非常方便地检索到书中涉及的各种病症的处理方法,尤其是便于学习和理解同样病症的不同处理方法。

《本草纲目》药物名称笔画索引

《本草纲目》附方名称笔画索引