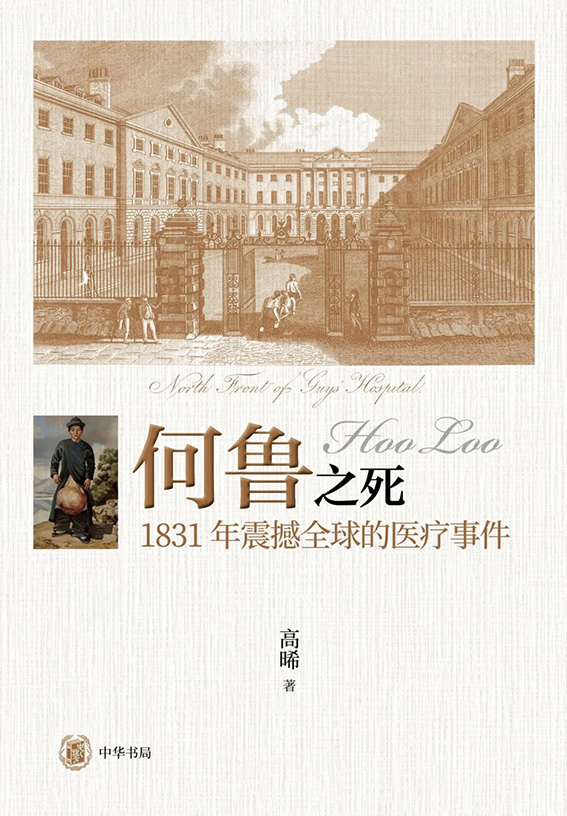

鸦片战争前,中国小人物何鲁远赴英国切除肿瘤,却死在了手术台上。

何以1831年的伦敦满城皆谈何鲁?

这一中英医疗事件又对近代全球化进程有什么影响?

一部情节跌宕的非虚构医疗史专著,一部富于启发的思想力作。

1. 一流历史学者搜罗海内外一手资料进行融通内外史的非虚构写作。复旦大学高晞教授在关怀生命的大悲悯下全方位审视1831年中国小人物何鲁之死的真相与历史文化遗产,融通医学内史与技术、科学、社会、文化等外史,进行了历史与当下的观照,其历史广度和生命温度引人深思。

2. 小人物见证大时代,鸦片战争之前的跨国医疗事件。何鲁作为真实存在的中国小人物,他的疾病和肿瘤模型推进了19世纪西方外科技术和教学的进步,他本人成为东方形象代言人、英国国体代言人、西方对华进行医学传教的注脚。何鲁事件发生在鸦片战争前,它对英国民众所产生的巨大影响,与战后英国社会对中国的认知截然不同。何鲁在伦敦的悲惨经历以及他的肿瘤形象被媒体政客任意操纵利用,都为后来的研究者考察1840年前欧洲视野中的中国形象提供了丰富的素材。

3. 首次披露何鲁之死在当时英国社会和政坛引起的轰动。1831年4月的伦敦可谓“满城皆谈何鲁”,何鲁的肿瘤被隐喻为英国社会腐败的毒瘤,何鲁本人成为英国病态国体代言人,卷入同时期英国议会改革的政治运动,促进英国《1832年改革法案》的诞生。

4. 贯穿外科学史发展隐线。何鲁手术是在麻醉术发明之前,他活活疼死,引发了当时是否该进行手术、如何操作以及死亡原因等诸多讨论,亦就外科医生在技术冒险与医学道德间的权衡进行反思。随着外科学技术的发展,逐渐呈现出人文主义的悲悯和对科学进步的感恩。

5. 配有48幅珍稀历史图片。以英国的医学报告、媒体报道、政治漫画、何鲁画像和博物馆展览为基本史料,将何鲁置于19世纪欧洲外科学生态环境考察东西方医学的真实差异,为读者展现了何鲁事件的鲜活场域和广泛影响。

6. 附录补充诸多信息。何鲁事件大事记不仅记录了何鲁之死本身,还记录了医学史上的重大发现与发明。另有1831年《柳叶刀》论文与《泰晤士报》报道的原文翻译,帮助读者洞悉何鲁之死在英国造成的震撼。

1831年4月9日,伦敦盖伊医院三位著名的外科医生为中国病人何鲁切除一个重达56磅的巨瘤。在长达1小时44分钟无麻醉的手术过程中,何鲁多次昏厥,最终死在手术台上,时年32岁。

本书以鸦片战争之前英国试图通过西医敲开中国大门背景下的小人物何鲁的跨国医疗事件为主线,利用海内外诸多一手资料,将此事引起的震撼,特别是对英国政坛和近代外科学史的持久影响作了精心刻画,展现了中英关系、医学进步、医学伦理、东方形象等政治、外交、科技、文化图景。

复旦大学历史学系博士,复旦大学历史学系教授、博士生导师,哈佛燕京学社访问研究员,中国科学技术史学会常务理事,中国科学技术史学会医学史专业委员会副主任。著有《德贞传——一个英国传教士与晚清医学近代化》(2009)、《步行者:闻玉梅传》(2021),主编《医学与历史》(2020)、《本草环球记——5世纪以来全球市场上的药物、贸易与健康知识生产》(2023)。

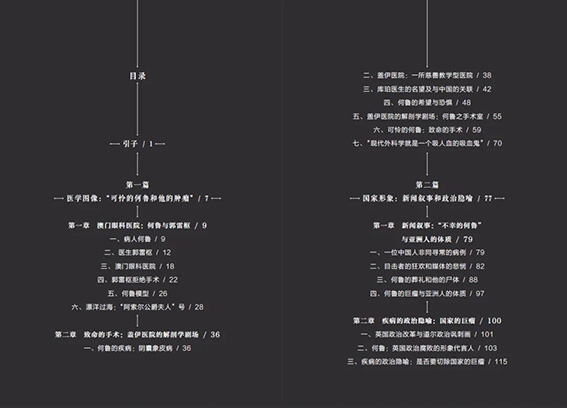

引子

第一篇 医学图像:“可怜的何鲁和他的肿瘤”

第一章 澳门眼科医院:何鲁与郭雷枢

一、病人何鲁

二、医生郭雷枢

三、澳门眼科医院

四、郭雷枢拒绝手术

五、何鲁模型

六、漂洋过海:“阿索尔公爵夫人”号

第二章 致命的手术:盖伊医院的解剖学剧场

一、何鲁的疾病:阴囊象皮病

二、盖伊医院:一所慈善教学型医院

三、库珀医生的名望及与中国的关联

四、何鲁的希望与恐惧

五、盖伊医院的解剖学剧场:何鲁之手术室

六、可怜的何鲁:致命的手术

七、“现代外科学就是一个吸人血的吸血鬼”

第二篇 国家形象:新闻叙事和政治隐喻

第一章 新闻叙事:“不幸的何鲁”与亚洲人的体质

一、一位中国人非同寻常的病例

二、目击者的狂欢和媒体的悲悯

三、何鲁的葬礼和他的尸体

四、何鲁的巨瘤与亚洲人的体质

第二章 疾病的政治隐喻:国家的巨瘤

一、英国政治改革与道尔政治讽刺画

二、何鲁:英国政治腐败的形象代言人

三、疾病的政治隐喻:是否要切除国家的巨瘤

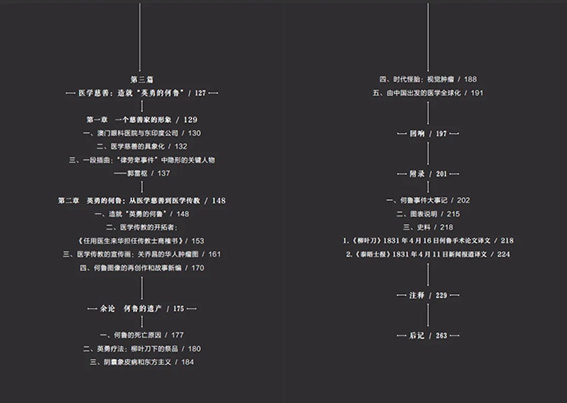

第三篇 医学慈善:造就“英勇的何鲁”

第一章 一个慈善家的形象

一、澳门眼科医院与东印度公司

二、医学慈善的具象化

三、一段插曲:“律劳卑事件”中隐形的关键人物——郭雷枢

第二章 英勇的何鲁:从医学慈善到医学传教

一、造就“英勇的何鲁”

二、医学传教的开拓者:《任用医生来华担任传教士商榷书》

三、医学传教的宣传画:关乔昌的华人肿瘤图

四、何鲁图像的再创作和故事新编

余论 何鲁的遗产

一、何鲁的死亡原因

二、英勇疗法:柳叶刀下的祭品

三、阴囊象皮病和东方主义

四、时代怪胎:视觉肿瘤

五、由中国出发的医学全球化

回响

附录

一、何鲁事件大事记

二、图表说明

三、史料

1.《柳叶刀》1831年4月16日何鲁手术论文译文

2.《泰晤士报》1831年4月11日新闻报道译文

注释

后记

“可怜的何鲁和他的肿瘤”,是两百年来的一首时代悲歌;手术台上的何鲁之死,更成为东西方相遇与碰撞的文化符号。《何鲁之死——1831年震撼全球的医疗事件》精彩纷呈,充分展示了个体、国家与全球,病人、形象与政治隐喻之间多元与多重的复杂关系!

何鲁形象不仅被漫画家用于讽刺英国政治改革所面临的现实困境,而且他的肿瘤被“当作修辞手法或隐喻加以使用”,喻示为一种社会性疾病——腐败,巨瘤就是巨腐,“何鲁和他的医生们”就是这场议会改革成败的政治寓言。画中的6人包括何鲁都承认英国社会的体质已陷入病态,格雷认为这个腐败的毒瘤必须去除,而威灵顿则主张保守疗法,认为毒瘤是英国社会赖以生存的政治经济基础。道尔笔下的罗素有一个对改革态度发生转变的过程;皮尔则由局势判断,对自己之前的政策有所怀疑,并主张采取温和的方式进行改革。

如何处理这个社会毒瘤,何鲁在手术时的表现给英国政治家们起到了示范效应,因为媒体塑造了一个相信科学、向往割去肿瘤、拥抱新生活的何鲁新形象。于是,何鲁温和顺从的品性和悲惨的人生遭遇被政治家借用,表述他们的政治立场。有意思的是,无论是辩论双方赞成或反对改革,政客们都能从何鲁的身上和手术中找到支持自己观点的依据。正方以为,何鲁为了成为一个“完整的男人”,可以将生命托付给医生,哪怕失去生命都在所不惜;反方则认为,正因为何鲁过于信任医生,最终失去了性命。画中的威灵顿就认为何鲁将自己的生命托付给一个鲁莽的改革者,结果是国家政体的全线崩溃。

4月16日,《皇家康沃尔公报》刊登了一位议员的来信:

可怜的何鲁,有着某种相似的身体特征,把自己交给了比他高明得多的人,但他还是衰竭而亡。立法机关首先要做的是作出决定性的努力,以恢复自信和自由,这对构建其公信力是至关重要的。在这之后,我相信它是不会在严格的自我检查和纠正面前退缩的。

4月19日,托利党人提出反对改革法案的修正案,格雷致信国王威廉四世表示不能接受修正案,并按惯例要求国王解散国会。威廉四世认识到若是他拒绝格雷的建议,国内会爆发革命,就勉强同意了格雷的要求。于是,在媒体和政客的话语中,何鲁就变身为国王威廉四世。当时有一份广泛流行的传单借何鲁之身分析英国国王的思想与处境:

国王可以同意,因为他的顾问告诉他这样做是正确和谨慎的,只要他还能信任那些顾问,他就不会反对这样一个诚恳的建议。可怜的何鲁,一个患有巨大肿瘤的中国人,他同意在盖伊医院做手术,因为医生们告诉他,如果不做,他就会死。医生们还说,除掉他们所说的大量腐败,就能改变他的身材,改善他的体质,这是一件好事。何鲁当然同意了——不然他还能怎么办呢?医生们已经把他牢牢地抓在手里了——但是谁也不会蠢到会认为从他身上割去56磅的血肉是件令人愉快的事。他接受了他的外科医生的建议,当然他也做了手术,但是请记住,这个可怜的何鲁死了。以同样的方式,威廉四世国王也可以在批准这项措施时这样说:如果你认为有必要,先生,管理权就在你的手中;如果你认为肿瘤(腐败)必须铲除,那我已经准备好躺在手术台上,允许你切开。

但是,作者提醒大家认清一个现实,威廉四世——一个统治地球上最富有、最自由、最幸福国家的国王,是不会乐意对执行了几个世纪的国家宪法进行彻底改革的。这意味着国王最终不可能成为何鲁,任政治家随意处置。

美国哈佛大学欧洲研究政治中心摩尔(Moore)教授认为格雷政府在解决各种势力冲突产生的问题时,采取的方式是加强服从性。5月20日,某议员竞选演讲时再提何鲁事件,认为他若是早点开刀,手术就会安全,生命就会保全,对国家来说,越早割去腐败越好。议员们一再借助何鲁信任并积极配合医生的服从性事例,劝说议会和议员们“服从”政府的改革举措。1832年改革法案正式通过,最终,格雷的改革成功了。

西方医学史家认为:“情感和同情在19世纪20年代、30年代和40年代的医疗和外科改革运动中扮演了类似的政治角色。”何鲁手术不仅牵动了伦敦全体市民的情感神经,导致社会同情心大泛滥,甚至引起政治家们的广泛关注。何鲁的畸形身材及其戏剧性的手术过程直接被牵扯入同时期英国最大的政治改革旋涡中,充当国体(John Bull)形象。

令人不解的是,道尔在何鲁的姓名前添加了“Choo”姓,该词在另一份传单中出现。“Choo”的发音有朱、诸、竺等姓氏,亦有可能以“Choo”特指他是中国人。该词是否带有贬义色彩?待解。

在一个月,同一座城市,何鲁以两种国家形象出现在英国公众面前,时而是东方的中国人,时而是大腹便便的约翰牛,甚至是瞻前顾后、犹豫不决的英国国王。但是无论是何种形象,何鲁都充当了同一类型人物——病态国体的代言人。

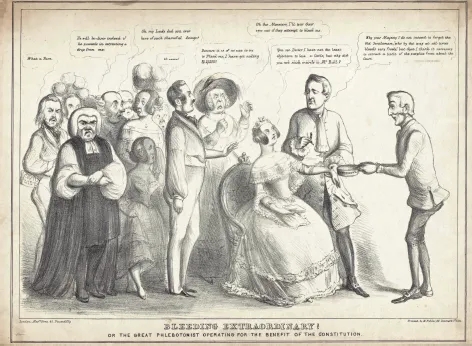

道尔是英国讽刺漫画作家流派的创始人,他多次采用医学隐喻的方法创作政治讽刺作品。1843年,他以同样的风格绘制了一幅名为“非同寻常的放血!或为了宪法利益而进行的伟大的放血术”(Bleeding Extraordinary! Or the Great Phlebotomist Operating for the Benefit of the Constitution)的漫画。此英文的标题就是模仿当初媒体报道何鲁手术的题目:非同寻常的手术(Extraordinary Operation)。

道尔早年的讽刺漫画作品一直署名为H.B.,直到1843年,他在写给当时已任首相的皮尔的信中,揭开了这个秘密。《泰晤士报》曾以“H.B.的政治素描”为题对道尔以漫画介入政治的方式作出如下评论:

HB是人们最熟悉的铅笔类型,常用于素描。约翰·道尔早年的讽刺漫画作品一直署名为H.B.。直到1843年,他在写给当时已任首相的皮尔的信中,揭开了这个秘密。

他的作品被媒体称为“H.B.的政治素描”。铅笔是否“能系统地传达真实或严肃的政治教诲”呢?

何鲁事件对道尔的创作影响是显著的,他不仅有多幅作品采用医学叙事的模式讽刺英国的社会、政治和经济问题,甚至模仿何鲁事件的主题创作。

此幅《非同寻常的放血!或为了宪法利益而进行的伟大的放血术》(Bleeding Extraordinary! Or the Great Phlebotomist Operating for the Benefit of the Constitution, 1843)的政治讽刺画的主题就与媒体报道何鲁事件的标题有异曲同工之妙。

铅笔的无声寓意在政治教育中的地位是难以确定的。不久前,大多数人可能会怀疑,铅笔是否能系统地传达真实或严肃的政治教诲。的确,单纯作为一种人身攻击的武器,政治漫画在世界上任何一个时代都证明了它所具有的卓越权力;然而,直到现在,作为一种政治观点的倡导者,一个教义的拥护者,一项原则的支持者,政治漫画的影响力几乎完全被忽视或是被弃之不用。不过,现在情况出现了转机,所有看过“H.B.的政治素描”的人都会欣然承认,至少会有这样一种可能性,以铅笔甚至于钢笔为工具,可以超越纯粹的个人褒贬态度,并通过个人将其转化为对总体政策或行为的赞同或谴责。然而,要准确地界定铅笔作为政治武器的确切作用是困难的。“铅笔素描” 蕴含一般意义上褒贬不一的教训,不过它是借助具体化为个人行为的方式来实现的。它是公众舆论的一种表达,但它仅限于为过去辩护,将未来留待人们从已逝去之物的报应性正义中去推断。

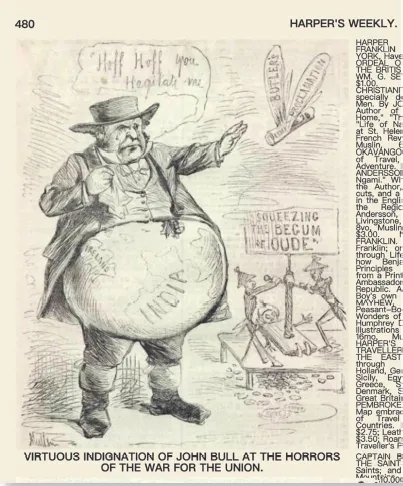

1862年7月26日,美国纽约的一份政治刊物《哈波斯周刊》(Harper’s Weekly)刊登了一幅“约翰牛”的讽刺漫画,此约翰牛挺着一个巨瘤的肚子。1887年,在由道尔的儿子参与创办的英国第一本讽刺漫画杂志《笨拙》(Punch)上刊载了一张名为“约翰牛与哥伦比亚”(John Bull and Columbia)的漫画。哥伦比亚是美国的早期国名称呼,此图以拟人化的方式表述英国与美国,其中约翰牛的体型酷似何鲁。之后在很长一段时间内,约翰牛一直以大腹便便的形象呈现在世人面前,比如1915年发表的《约翰牛与世界大战》(John Bull and the World War)漫画。

1862年7月26日,美国《哈波斯周刊》(Harper’s Weekly)上刊载名为“约翰牛”的政治漫画。画面中的英国佬挺着一个何鲁式的大肚子,里面似乎长着一个巨瘤。

到19世纪末20世纪初,以何鲁肚子为模型的约翰牛形象已成为英国国体的正式形象。

此幅画就是由道尔的儿子参与创办的讽刺漫画杂志《笨拙》(Punch, 1887)上刊载的拟人化的英国与美国形象,名为《约翰牛与哥伦比亚》。

(摘自高晞著《何鲁之死——1831年震撼全球的医疗事件》第二篇《国家形象:新闻叙事和政治隐喻》第二章《疾病的政治隐喻:国家的巨瘤》)

书籍版式图