古人说“读史宜夏,其时久也”,是说夏天白日漫长适合阅读史书。中国有着悠久的史学传统和发达的史学体系,《史记》和《资治通鉴》是我国史学著作的两座高峰,其作者司马迁和司马光有“史学两司马”之称。时值暑假,中华书局推出“史学两司马”主题书单,为读者推荐阅读《史记》和《资治通鉴》的经典图书。

《史记》是我国第一部纪传体通史,位列“二十四史”之首,记录了从传说中的黄帝到汉武帝元狩元年约三千年间的历史,在史学和文学领域都有极高的地位。关于《史记》,中华书局出版有青少读物、名家导读、经典普及、古籍整理、学术研究多种层次的图书,现向各位读者推荐。(可下拉到文后查看书单)

对于《史记》的读法,历朝历代的读书人留下了许多建议与方法,而如何把握其历史与文学的价值,则是领略这部伟大经典的核心要点之一。今天与书单共同推出的是《史记》与传记文学研究专家韩兆琦教授写作的《史学著作的文学观》一文,以期对读者朋友有所帮助。

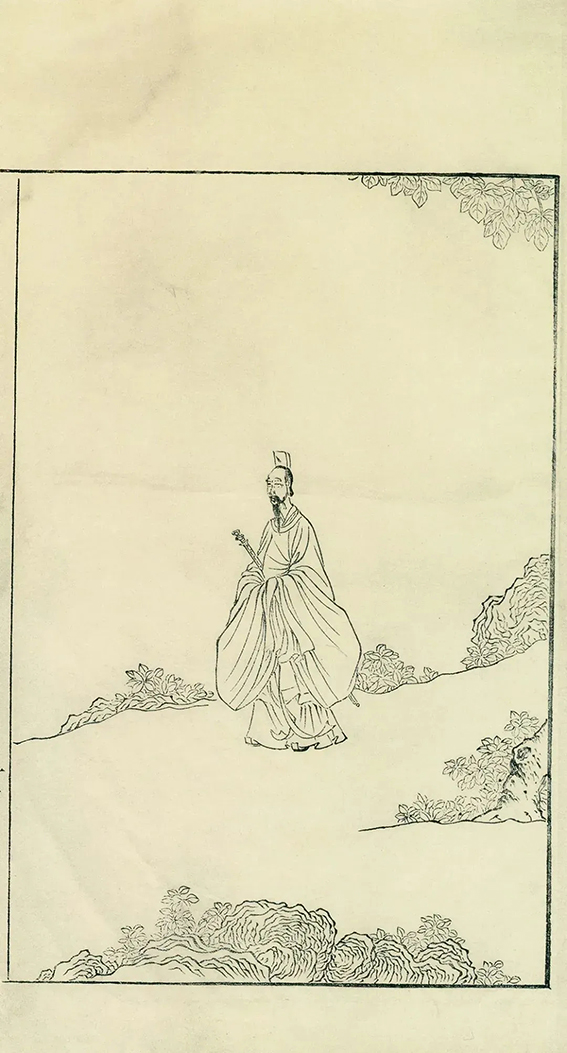

司马迁是汉代伟大的历史家,也是汉代伟大的文学家。在汉代,历史与文学的界限分得还不是很清楚,但有一点司马迁比较清楚、比较自觉,这就是他很注意讲究作品的艺术性。也正因此,从今天的文学观点来看,他的《史记》是汉代艺术水准最高的文学著作。《史记》在我国散文和小说发展史上也有着不可忽视的开创意义。司马迁这种艺术成就的取得不是偶然的,这与他个人的文学见解、文学主张分不开。那么司马迁的这种见解、主张表现在哪里呢?

司马迁像

第一,表现在他有意识地注意文学的特点,努力使之与学术分开,并十分地重视文学家和突出地喜爱文学作品上。

在先秦时期,“文学”的含义是指学术、学问,它是与“德行”“政事”“语言”等并列使用的。从今天的观点看,先秦最典型的文学著作是《诗经》和《楚辞》,但前者在当时被看成是一种教科书,是一种启蒙、益智,培养办事能力,通晓世故人情的读物;后者则完全不见于先秦著作。

入汉以后,赋制兴起,辞赋作为一种独特的艺术,与经术分开了。屈原开始被重视,《离骚》开始被传诵,整个西汉上流社会对辞赋喜爱若狂。在这种形势下,人们怎样区分这两种不同的事物呢?在西汉,“文学”的含义略等于“儒术”。当时人们把那些有文采、有艺术性的作品称为“文章”,把它们的作者称为文章家,明确地与经术、学术分道扬镳了。这对于文学和文学理论的发展是有促进意义的。

而司马迁的《史记》在明确这种“文章”与学术的界限,在强化人们对“文章”的认识上有巨大作用。这主要表现为两点:

其一,司马迁分外喜爱和重视文章家,他不惜用大的篇幅为他们立传。如屈原其人不见于先秦任何史料,在战国时代这个人的威望不会很高,但在《史记》里屈原成了光辉的形象之一,他是司马迁理想的英雄,也是司马迁意志信念的化身。像《屈原列传》这样通篇充满着无限钦敬之情的作品,在《史记》里并不是很多。再如司马相如,他在汉代统治者的心中只不过是个玩物,“等同俳优”。但司马迁不但为其列传,而且大量收录其文章,使之成为《史记》中收录文章最多的篇章,全传9200多字,比《项羽本纪》还要长。

陈洪绶绘《屈子行吟图》

其二,司马迁分外喜爱和重视有感情、有文采的艺术作品,凡遇到这种文章,他总是不计篇幅地尽量录入。例如在《李斯列传》中他录入了《谏逐客书》《论督责书》;在《乐毅列传》中他录入了《报燕惠王书》;在《贾谊列传》中他不收《论积贮疏》《治安策》,而收入了《吊屈原赋》和《鸟赋》。如果在这个问题上批评司马迁轻重倒置,不像《汉书》那样注意收“经世之文”,那也是正确的。但对比之下,这明显地表现出了司马迁的确是更喜爱那些具有文学色彩的作品,甚至他还可以为了一篇文章而特意立一个本来可以没有的列传,例如《鲁仲连邹阳列传》就是这样。如果说鲁仲连还是战国时期的一位奇人,司马迁为他立传,还是出于对他这个人的仰慕,而不光是喜爱他驳斥新垣衍的那段辞令和《遗燕将书》那篇文章的话,那么他为邹阳立传,则是除了说他喜爱邹阳的那篇《狱中上梁王书》外,不能再作任何别的解释了。明代茅坤说:“邹阳本不足传,太史公特爱其书之文词颇足观览,故采入为传。”这是一点也不错的。

司马迁这种突出地重视文学家、重视文学作品的观点,具有开创性,对当时人、对魏晋人都有巨大影响。班固的《汉书》更注意从历史的角度看问题,更注意收“经世之文”,但他重视文学家、重视文学作品的思想则是直接承袭司马迁的。现在讲文学史、批评史的人们总爱引用曹丕《典论·论文》中的“盖文章经国之大业,不朽之盛事”,来说明魏晋之交人们文学意识的自觉,但是这不正是由于《史记》《汉书》首先为文学家立传,首先重视文学作品,才逐渐促进了魏晋时期的这种思想观点的形成吗。

第二,表现在他对文学创作的一系列问题的看法上。

关于文学的功用,司马迁首先强调要能讽谕政治的得失,要能成为促进政治改革的手段和工具。他在《屈原列传》中称赞《离骚》说:“上称帝喾,下道齐桓,中述汤武,以刺世事。明道德之广崇,治乱之条贯,靡不毕见。”很强调一个“刺”字。他之所以蔑视宋玉、唐勒、景差诸人,也正是因为他们学屈原只学了皮毛,而未学到实质,他们都是“祖屈原之从容辞令,终莫敢直谏”。这些都是指对上、对现实政治而言。同时,他也强调文学对社会、对百姓的教化作用。他在《乐书》中说:“凡作乐者,所以节乐。……以为州异国殊,情习不同,故博采风俗,协比声律,以补短移化,助流政教”,从而使“万民咸荡涤邪秽,斟酌饱满,以饰厥性”。这些看法虽然近似老生常谈,但它出现在西汉前期,毕竟是比较早的。

强调怨,强调愤,强调讽谏,这是司马迁对文学功用的最核心的认识。唐代杜甫、白居易的诗歌理论是与此一脉相承的。白居易在《寄唐生》中说自己的诗:“篇篇无空文,句句必尽规。功高虞人箴,痛甚骚人辞。非求宫律高,不务文字奇。惟歌生民病,愿得天子知。”这种文学观点从司马迁以来在中国文学发展史上一直占据着主导地位。

在文学与现实生活、现实政治的关系上,司马迁在《吴太伯世家》中全文引入了《左传》中的季札论乐一节,表现了他对于现实生活、现实政治决定着诗歌、音乐的思想内容和艺术风格这一问题的认识。其中说:“歌《郑》。曰:‘其细已甚,民不堪也,是其先亡乎?’歌《齐》。曰:‘美哉,泱泱乎大风也哉!表东海者,其太公乎?国未可量也。’”如此等等,都明确地体现了作者对艺术必然要反映现实生活、反映现实政治这一问题的认识。他在《屈原列传》中说《离骚》“明道德之广崇,治乱之条贯,靡不毕见”,也是指《离骚》反映了楚国的政治现实和屈原社会理想的意思。

关于作家的思想、世界观和文学创作的关系问题,司马迁主要提出了两点:其一,他认为作家的思想人格和作品的内容好坏是一致的。他在《屈原列传》中说屈原与《离骚》的关系是:“其志洁,故其称物芳;其行廉,故死而不容。”所谓“其志洁,故其称物芳”就明确提出了作家的思想人格对作品内容的决定作用。鲁迅在《革命文学》中形象地说这两者的关系是:“从喷泉里出来的都是水,从血管里出来的都是血。”说法不同,所表述的基本意思是相同的。

韩城司马迁祠

其二,司马迁提出了忍辱发愤说。他认为许多文学家的成功,许多名著的出现,往往都与文学家个人的受辱发愤分不开。他在《报任少卿书》中说:“盖文王拘而演《周易》;仲尼厄而作《春秋》;屈原放逐,乃赋《离骚》;左丘失明,厥有《国语》;孙子膑脚,《兵法》修列;不韦迁蜀,世传《吕览》;韩非囚秦,《说难》《孤愤》;《诗》三百篇,大厎圣贤发愤之所为作也。此人皆意有郁结,不得通其道,故述往事,思来者。”这就是批评史上讲的“发愤著书”说。

所谓“忍辱发愤”,是司马迁生死观的表现之一。司马迁认为:“死有重于太山,有轻于鸿毛,用之所趋异也。”他认为人要死得有价值,不然就要暂时隐忍,以求干成一份大事业。所谓“发愤著书”,这里面有两层意思,其一是受挫折、受侮辱,能够给人一种激励,能够使人的意志更加顽强,能够让人的生命放出更加绚丽的火花;其二是受挫折、受侮辱能使人的思想认识产生飞跃,能使人反省,能使人看清、认清过去一帆风顺时所不容易看清、认清的东西。正是由于受宫刑,才使司马迁的头脑更清醒了,眼光更明亮了,才使他更多地看到了下层人民的美德,以及统治阶级内部的种种黑暗、腐朽与阴私。受宫刑对司马迁的肉体与精神的摧残是严重的,但这却是使《史记》的思想内容产生巨大飞跃的重要条件。

第三,表现在文学标准、文学批评上,司马迁除了要内容与形式并重,要艺术与人格统一外,还进一步强调了文学要有艺术性,要有审美价值。

先秦文学理论的主要倾向是讲究实用,不提倡艺术上的美。孔门也是读《诗》的,但他们不是把《诗》当作文学作品来读,而是把它当成生活的教科书来念。孔子说:“不学《诗》,无以言。”又说:“女为《周南》《召南》矣乎?人而不为《周南》《召南》,其犹正墙面而立也与!”又说:“诵《诗》三百,授之以政,不达;使于四方,不能专对;虽多,亦奚以为?”

关于形式与内容的关系,孔子最有名的话是“辞达而已矣”。他又说:“质胜文则野,文胜质则史,文质彬彬,然后君子。”他要求的是表里一致,是内容与形式的统一。孔子曾说过“言之不文,行之不远”,但他之所以强调“文”,目的还是为了“行”。荀子的理论似乎比孔子还要激进,他反对文采,说:“乱世之征:其服组,其容妇,其俗淫,其志利,其行杂,其声乐险,其文章匿而采。”(《荀子·乐论》)完全主张尚质尚用。至于法家,更是完全诋毁文学,《韩非子·亡徵》说:“喜淫刑而不周于法,好辩说而不求其用,滥于文丽而不顾其功者,可亡也。”整个先秦没有人从理论上提出可以不太重视内容地讲究文采,可以独立地讲究艺术美的主张。首先提出这种要求、这种主张的是司马迁。

司马迁要求文章要有美的语言、美的形式,要能给人以美的吸引。他之所以要立《三王世家》,就是因为看中了其中几篇文章“文辞烂然,甚可观也”。他在《儒林列传》中引群臣的上书说:“臣谨案诏书律令下者,明天人分际,通古今之义,文章尔雅,训辞深厚,恩施甚美。”所谓“烂然”,所谓“尔雅”,大体都是就语言辞藻方面的美感讲的。他在《屈原列传》中说:“《国风》好色而不淫,《小雅》怨诽而不乱。若《离骚》者,可谓兼之矣。”所谓“好色”,即指其中描写了许多美丽的风光景物和许多佳冶窈窕的年轻女人而言,它感情强烈,色彩浓艳。其中有访宓妃,求佚女,鲜花香草蓊茸馥郁,奇装异服五彩缤纷。司马迁欣赏它,并把它看成一种极其完美的艺术境界。

司马迁对文章艺术的另一个要求是隐约、含蓄,语言精炼而包容深广。他在《孔子世家》中说孔子的《春秋》是“据鲁,亲周,故殷,运之三代。约其文辞而指博”。在《儒林列传》中又说:“仲尼干七十余君无所遇,……故因史记作《春秋》,以当王法,其辞微而指博,后世学者多录焉。”在《太史公自序》中他说:“夫《诗》《书》隐约者,欲遂其志之思也。”在《屈原列传》中他称道《离骚》:“其文约,其辞微,其志洁,其行廉,其称文小而其指极大,举类迩而见义远。”隐约、含蓄,语言精炼而包容深广,这的确是人们对文学作品的基本要求之一,对于诗歌来说,尤其需要如此。而作为“无韵之《离骚》”的《史记》,它的精炼、含蓄、言近意远,可以说是有典范性的。

在内容与形式的关系上,他主张形式为内容服务,文章一定要关系于社会政治与世道人心。他反对“虚辞滥说”,华而不实。他所欣赏崇拜的是屈原那种形式与内容高度统一、文章的艺术性与人格高度统一的作品,不赞成宋玉、唐勒、景差诸人只会“从容辞令”而不敢表达自己对国家政事的思想见解。

《史记》代表着两汉文学艺术的最高成就,司马迁的实践经验是非常丰富的。诸如以人物为中心,通过人物塑造来表现主题的问题;历史史料的基本真实与局部、细节夸张虚构的关系问题;典型材料的选择与篇章结构的安排问题;描写心理和为人物设计个性化语言的问题;描写场面、渲染气氛和加强文章的气势感、抒情性的问题等等,成就都很突出。许多方法、原则是具有开创性的,它为后世的散文、小说创作奠定了基础,开拓了无数法门。只是由于时代条件所限,司马迁未能更多地从理论上对其加以概括,他从理论上提出的观点远不及他艺术实践的百分之一、千分之一。

一个自觉的、懂得艺术的时代终于到来了,曹丕明确提出了文章诗赋要“雅”、要“丽”的文学理念,又过了几十年,到了陆机那里,他更明确地提出了文章要“其会意也尚巧,其遣言也贵妍,暨音声之迭代,若五色之相宣”。但是我们检阅一下两汉四百年间的文学理论,究竟是谁先重视肯定艺术和艺术家的呢?数典不能忘祖,司马迁是魏晋新文学理论的先驱者,曹丕、陆机的文学观点是与司马迁一脉相承的。

(本文摘自《史记应该这样读》,标题为编辑所拟)