读到《红楼梦》第六十二回“憨湘云醉眠芍药裀”的故事,不由得让人想起唐代诗人卢纶的《春词》:“北苑罗裙带,尘衢锦绣鞋。醉眠芳树下,半被落花埋。”同样是春日,同样是女子醉眠在花树下,同样是落花撒在醉眠的女子身上,相似的情景,约略不同的故事,不知曹雪芹在写史湘云醉眠芍药丛中,是有意袭用了卢纶之诗,还是无心的巧合?

唐诗是中国古典诗歌的最高峰。它对后世文学的影响,至为深远。鲁迅说:“我以为,一切好诗,到唐已被做完。”唐之后的宋元明清诗歌,虽偶有佳作,但都没跳出唐诗的“如来手掌”。诗歌如此,词、曲、小说,亦莫不追求唐诗的韵味与意境。如作为中国戏曲“双璧”的《西厢记》与《牡丹亭》,也处处有唐诗的影子。粗略地统计了一下,《西厢记》戏文中化用唐人诗句的,大约有五六十处;《牡丹亭》里的集唐诗句,竟达到惊人的二百多句,几乎到了“无唐诗,不成文”的地步。

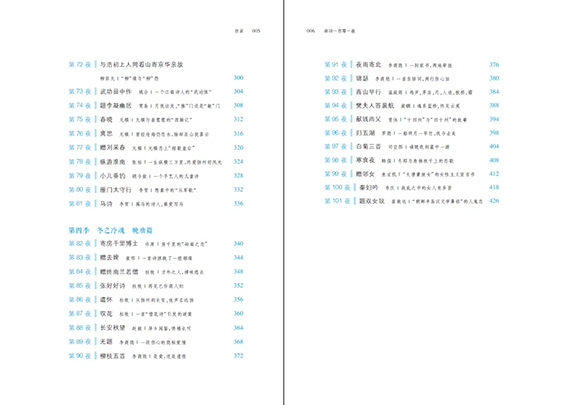

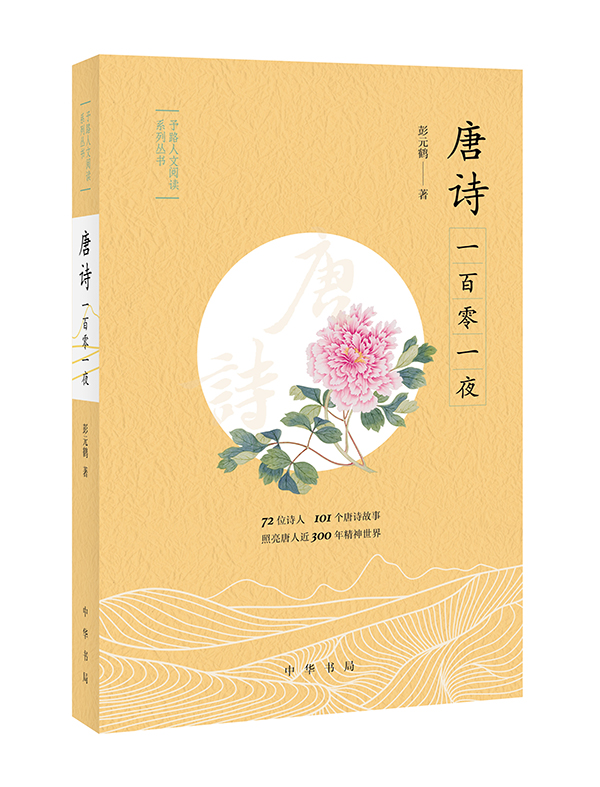

中华书局2024年5月出版

唐诗之所以为后世所推崇,在于其内在的魅力。唐诗的魅力是什么?有人说是“真情”,唐代诗人多真性情,个性鲜明,少忸怩作态,敢在诗里说真心话,“仰天大笑出门去,我辈岂是蓬蒿人”,敢怒敢骂,痛快淋漓。有人说是“神韵”,如钱锺书说“唐诗多以风神情韵擅长,宋诗多以筋骨思理见胜”,唐诗的好处就在于它不说教,不生硬,有“韵外之致”“味外之旨”,读起来齿颊留香,余味无穷。有人说是“气象”,如林庚与李泽厚所标举的“盛唐气象”,说盛唐之诗大气、雄浑、青春,盛唐之音就是青春之歌、自由之歌、英雄之歌。诸如其他论述,多发人深省,皆令人折服。

笔者以为,唐诗的魅力就在于唐诗中有一股精神,一股始终流淌在中国人血脉里,深深刻在中国人骨子里的进取精神。这种进取精神,不仅初、盛唐诗人多有,即便到了中、晚唐,诗人们也多不屈从于世事的艰难,仍能乐观向上。

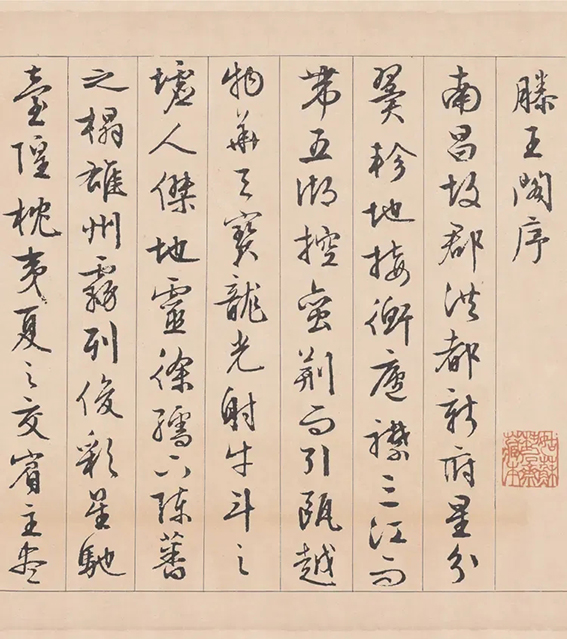

唐诗从六朝文学走出来,至“初唐四杰”,面貌为之一新。王勃、杨炯、卢照邻、骆宾王之所以被人称为“四杰”,不仅仅在于他们写的诗是“为人生的文学”,更重要的是,他们的诗洋溢着少年精神,有一股拔剑而起、舍我其谁的男子汉精神。此外,他们的诗还喊出了一个时代的心声:人生在世,就应该奋斗不止,方不辜负这青春韶华,否则,人生何为呢?王勃《滕王阁序》虽是一篇骈文,但究其主旨,完全可以称得上唐代版的“少年中国说”。“穷且益坚,不坠青云之志”,一时的困顿怕什么,人生的磨难就是我的下酒菜,命运越是摔打我,就越能激起我不断奋起的万丈豪情!杨炯也是一个硬汉,他本是京城一个普通的文书,却不安分于本职工作,喊着“宁为百夫长,胜作一书生”,梦想到战场上厮杀一番,建立一番不朽之功业!骆宾王早年是一个神童,中年入狱为囚,六十几岁时竟毅然加入徐敬业讨伐武则天的行列,写出了震古烁今的《为徐敬业讨武曌檄》。

李白与杜甫是盛唐群星灿烂的诗人群中的两座巨峰。虽然他们的诗风格迥异,但他们继承中国士大夫“圣人之师”的志向却出奇地一致。李白自比管仲、谢安,杜甫自比稷、契,他们在诗中多次称赞诸葛亮,幻想能像诸葛亮一样,成为辅佐君王的一代贤相。虽然在现实中,他们的梦想都破灭了,但正因为有这一志向作为底子,他们的诗歌往往大气磅礴,高昂慨慷,令其他诗人望洋兴叹。尤其是杜甫,虽身处沟渠,百病缠身,却“穷年忧黎元,叹息肠内热”(《自京赴奉先县咏怀五百字》),有一种将全人类苦难都担在肩上的悲悯情怀。

中晚唐时期,诗人也多积极进取,其精神亦令人赞叹。如刘禹锡,政敌将其反复踩在脚下蹂躏,他却将苦难当作磨刀石,不断砥砺自己的心性,说什么“自古逢秋悲寂寥,我言秋日胜春朝”(《秋词》),高歌“沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春”(《酬乐天扬州初逢席上见赠》),堪称唐代诗人中的斗士,后世人称其为“诗豪”,绝非浪得虚名。又如李贺,身体羸弱,一生多病,却自比龙马、神马、汗血马,梦想上战场杀敌,建立一番非凡的功业。即使被称为唐代“朦胧诗”魁首的李商隐,竟也有着澄清天下、扭转乾坤的高远志向。其《安定楼上》以范蠡为人生偶像,希望自己像范蠡一样,能建立一番功业,可见其抱负非凡,志向高卓。

迥异于其他时代的文学的进取精神,是唐诗最为突出的特点,也是后人喜欢唐诗,反复阅读唐诗的根本原因。今人读到唐诗,宛若回到了自己的精神故乡。“大鹏一日同风起,扶摇直上九万里”“天生我材必有用,千金散尽还复来”“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”,读到这些激励人心的诗句,又怎能不让人满心喜欢,反复吟咏,以至于高歌一曲呢?

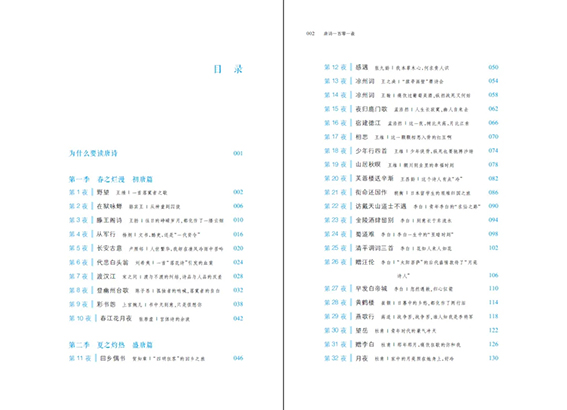

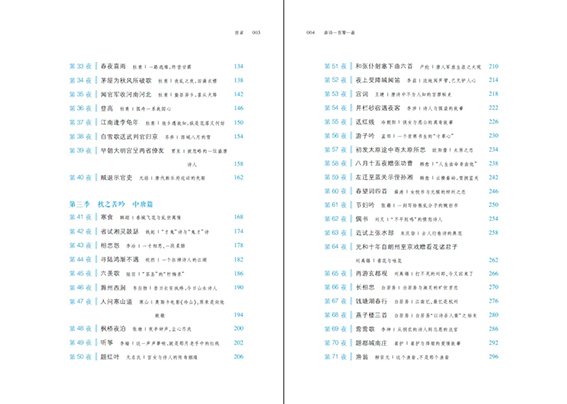

《唐诗一百零一夜》以故事说诗,通过对诗人生平故事的讲述,回到历史现场,让唐诗在鲜活的故事场景中,像电影画面一样,重现其前世与今生。本书选择最有代表性的一百多首唐诗,模仿古阿拉伯“一千零一夜”旧事,大体以诗人出生年代为序,较为浅显地描述了唐诗三百年里的故事。这些故事,多取材于史书与历代笔记、传记、民间传说,可供一阅。阅读即创造,是一场自我精神的冒险之旅。诚挚地希望读者,在这场关于唐诗的冒险之旅中,都能寻找到属于自己的宝藏。

《唐诗一百零一夜》仿照阿拉伯民间故事集《一千零一夜》,以故事结撰101首唐诗,生动鲜活地展示了唐诗名篇的写作因缘与唐代诗人的生命气象。

书中收录了72位诗人的佳作,按初唐、盛唐、中唐、晚唐的时代顺序和诗歌发展逻辑归为四辑,通过讲述诗人生平际遇、交游唱和,及诗作背景与情境,让唐诗故事回到历史现场,展现了唐代丰厚的文化底蕴和诗人幽微的内心世界。

彭元鹤,山东大学古代文学硕士,曾为资深出版人,现为文化作家,著有《唐诗一百零一夜》《宋词一百零一夜》等。

101首唐诗涵盖初、盛、中、晚唐72位诗人佳作。在故事中讲述诗人生平际遇、交游唱和,及诗作背景与情境。“四杰”、宋之问、陈子昂、张若虚、孟浩然、王维、李白、杜甫、韩愈、白居易、柳宗元、元稹、李贺、杜牧、李商隐、罗隐,是初、盛、中、晚唐各个时期的代表性诗人,整体观之,可见唐诗发展脉络。

大唐诗人变身为“有故事”的人,演绎人生百态。从神童到囚徒的骆宾王、诗品与人品形成反差的宋之问、晚年陷入政治漩涡的李白、也曾豪情万丈的杜甫、曾为长安纨绔的韦应物、“滥情”又“深情”的元稹、从悯农的诗人到忘恩的达官的李绅……个个显示出“固有印象”之外的另面人生。上官婉儿、李冶、薛涛、刘采春、鱼玄机等女性诗人在政治漩涡或爱情生活中显示出大胆或犹疑、沉溺或决绝。

从诗人个人史角度书写唐代大历史。杜甫因安史之乱半生颠沛流离,刘禹锡、柳宗元等人进行“内抑宦官,外制藩镇”的“永贞革新”却屡遭贬谪,李商隐困于朋党之争长期沉沦下僚。日本留学生朝衡与新罗留学生崔致远在中国学习、参加科举考试并做官,见证了大唐文化对日本和朝鲜半岛的辐射力。

吸引青少年在故事中爱上唐诗。唐诗+故事,犹如水中藻荇,瞬间鲜活起来。诗歌文本以大字突出,重难点字词作注音、注释,便于记诵。正文所述唐诗故事多取材于史书与历代笔记、传记、民间传说等,可在轻松阅读中了解唐代诗人的多重面向及唐诗的创作背景。每夜一读,如睡前故事,让人着迷。

版式考究,对开排布,双色印刷,锁线装订。每篇以一至三个对开面排布,篇首空白处与篇末空白页以花鸟图或山水图点缀,增加了唐诗的画面感。

实拍书影