“用兵如孙子,策谋三十六。”人们常常把《孙子兵法》与《三十六计》相提并论,现实中也有人觉得它们是一本书,其实两本书的问世相距两千余年:一本诞生于春秋末期,由享誉世界的军事家孙子撰写而成;一本出现于明末清初,由一群书生采集群书编撰而成,至于具体是何时、何人所撰已难确考,二者完全不是一回事。但不论是《孙子兵法》,还是《三十六计》,都是世界军事领域的谋略用兵之书,都是中国古代战略文化的重要组成部分,二者在篇章结构、内容内涵、修书风格、历史地位、群众基础等方面都具有各自鲜明的风格,也存在显而易见的关联性。

在篇章结构上,《孙子兵法》十三篇,六千字左右,从《始计篇》到《用间篇》,其谋篇布局,一篇连一篇,环环相扣,有着军事教科书般的严密的逻辑体系。《三十六计》全书分总说、计名、跋三大块,中间部分是主体,按计名排列,共分六套,每套各包含六计,总共三十六计,其逻辑结构不是那么紧凑严密,似乎也没有什么条理,计与计之间关联不大,且各计之间有重复之嫌,如声东击西与暗度陈仓、釜底抽薪与上屋抽梯、趁火打劫与浑水摸鱼等。从大的方面看,二者没有根本性的区别。

在内容内涵上,《孙子兵法》是军事理论著作,是战略层面的指导思想、大政方针,是站在哲学高度总结提炼出来的军事领域的普遍规律,具有超越时空的军事指导意义。它侧重运用之妙,对于普通人而言显得深奥,甚至可以说有些晦涩难懂,理解把握其精髓要义需要相对较高的古文功底、知识储备,人们很难轻易步入它的殿堂。《三十六计》尽揽古往今来的兵家奇谋,主要是战术层面的方式方法、实操技法,从一般意义上看就是一部兵法实用手册,是战例总结,是一本集百家兵法所长于一体的兵书,内容通俗易懂,即使没读多少书、识不了几个字,都能够说上几计,且拿过来就能用,可操作性强。据此,有论者认为,《孙子兵法》与《三十六计》在某种程度上是“道”与“术”的关系,似乎不无道理。

在修书风格上,《孙子兵法》以其深邃的哲理性和完备的系统性而为人称道,其阐述兵理极具特色,突出特点是舍事而言理,辞约而义丰,具有高度的哲理色彩和抽象性,形成了后世以哲理谈兵的历史传统。《三十六计》被誉为中国最接地气的兵书,它以普通人喜闻乐见的成语、俗语概括兵家谋略思想,每一计都采用大家耳熟能详的成语或民间俗语命名,开兵家谋略普及读本之先河,其语言简洁明快,朗朗上口,要言不烦,简单易懂。此外,以案说计,是《三十六计》修书的又一特色,与《孙子兵法》通篇说理不同,《三十六计》更多的是通过一个又一个具体的战例来说明计谋的运用。所以《三十六计》比《孙子兵法》更容易被人接受、更广为流传,也就是情理之中的事了。

在历史地位上,同为兵书,《孙子兵法》的地位早有定论,其“兵学圣典”“古代第一兵书”的地位,无人能撼动。但《三十六计》从被发现以来却争论不休、褒贬不一,双方看法水火不容,反差巨大。褒扬者把它抬到云端,说它是可以和《孙子兵法》比肩的兵家双璧之一,而且认为它集兵家诡道之大成,甚至在诡道方面超过了《孙子兵法》;贬之者把它斥为宣扬尔虞我诈、钩心斗角、欺蒙坑骗、掠夺兼并的阴谋诡计,是小人之术,为君子所不耻。其实,《三十六计》是三十六个计谋,是建立在规律基础上的方法论,本质上是谋划和处理事情的思维方式、智慧韬略,被称为“益智之荟萃、谋略之大成”。所以,《三十六计》绝不是某些人所想象的旁门左道、雕虫小技、阴招损招,如果仅从字面意思就推断其为不道德的小人之术,是不科学的。

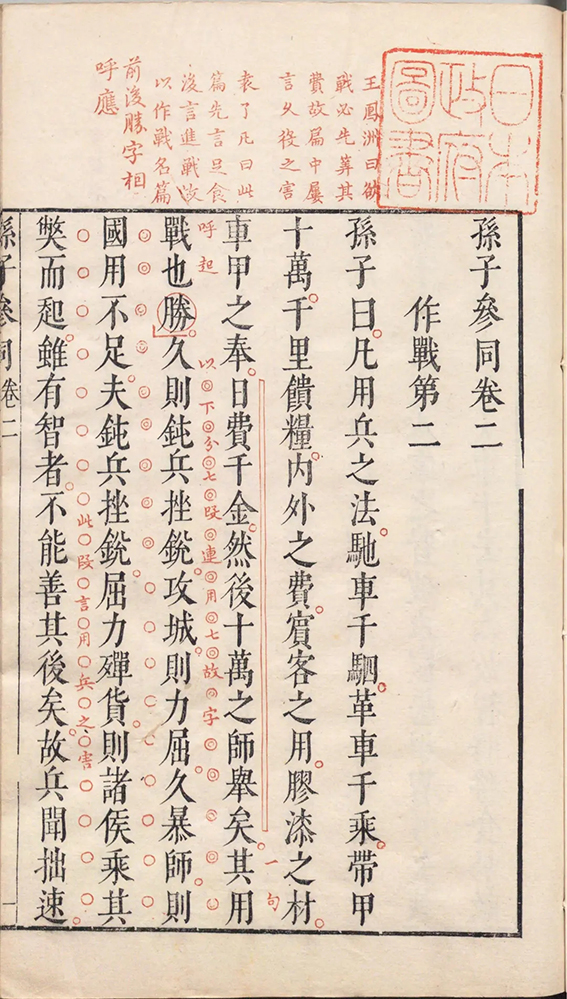

全书共五卷,内容以李贽编纂评注为底本,依《孙子兵法》十三篇,每篇下首列魏武帝原注,附以李贽、王凤洲、袁了凡等人的评语。此为明万历四十八年(1620)闵于忱松筠馆刊朱墨套印本。

在群众基础上,《孙子兵法》在军事界、学术界的认知和认同程度明显高于《三十六计》;而在民间层面,《三十六计》的知名度、熟悉程度比《孙子兵法》要高和广。不难发现,在中国,能熟读《孙子兵法》又能信手拈来的人不多见,而《三十六计》几乎是家喻户晓、妇孺皆知,“瞒天过海”“借刀杀人”“浑水摸鱼”“美人计”“空城计”“苦肉计”“走为上”等多数国人都能脱口而出。不过要真正参透《三十六计》的要义和精髓,同样不是一件容易的事,特别是它运用易经的思想来解读,还是相当“烧脑”的。从这个意义上讲,《孙子兵法》是阳春白雪,《三十六计》是下里巴人。

此外,《孙子兵法》和《三十六计》都讲“计”,但所表达的含义全然不同。《三十六计》讲述的“计”是阴谋诡计、奇谋巧计;而《孙子兵法》中的“计”是计算,是筹划,不是计谋,它的首篇《始计篇》便强调庙算是战争的第一步,即在庙堂计算能否获胜,并提出了“五事七计”的计算方法、兵棋推演模式。

当然,作为中国兵书的杰出代表,《孙子兵法》对《三十六计》的影响是明显而具体的。《三十六计》的战争观念、军事范畴、辩证思维等多承《孙子兵法》而来,《三十六计》中诸多计谋多来自《孙子兵法》的诡道思想及对战略战术、军事心理、军事地形、军事信息等的论述。譬如,《三十六计》中第一计“瞒天过海”,就是“诡道十二法”中的“能而示之不能,用而示之不用”思想的体现;第四计“以逸待劳”则是其“佚而劳之”的灵活运用;第五计“趁火打劫”、第二十计“浑水摸鱼”等表现的是其“乱而取之”的思想。

《孙子兵法 三十六计》(中华经典藏书)

可以说,《孙子兵法》和《三十六计》一脉相传。如果说《孙子兵法》奠定了中国兵法艺术的理论基础,那么,《三十六计》则是中国兵法艺术的思考与操作。正如有学者在关于《三十六计》的相关研究中所指出的一样,从《孙子兵法》到《三十六计》,战略思维由繁而简,由抽象而具体,由博大、恢宏而凝练、实用。《三十六计》抽取《孙子兵法》的精髓,导入《易经》的规则,彰显道家的大气,体现儒家的关怀,是中华民族运筹智慧的精华代表。我深以为然。

*选自尹世尤著《〈孙子兵法〉通识》第七章《比较视野里的〈孙子兵法〉》,中华书局2024年3月版