2025全国高考现已落幕,在各地试卷中,历史山东卷一道材料题引起了我们的关注。

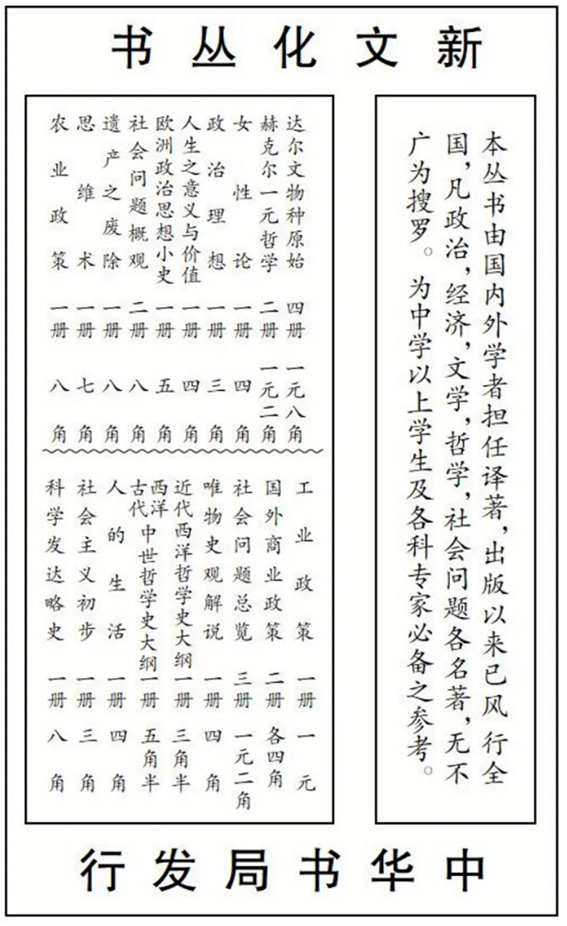

这是一道8分的问答题,以中华书局民国时期出版的“新文化丛书”的一则广告为题,对考生进行考察:

“新文化丛书”广告一则

从1920年开始,中华书局推出“新文化丛书”,陆续出版图书40余种。图片为中华书局推介“新文化丛书”的一则广告。

注:对图中文字作繁简转化处理

评析这则广告对研究“新文化丛书”的价值。(8分)

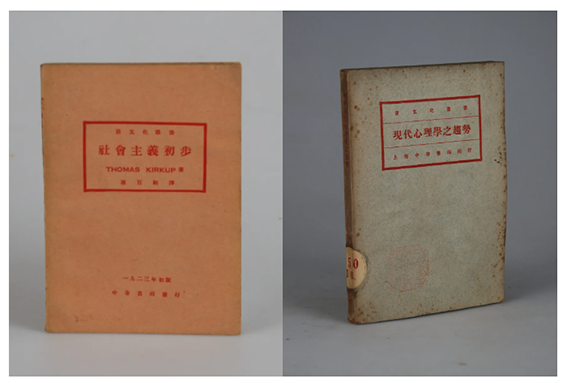

中华书局于1912年元月由陆费逵先生在上海创办。建局之初,奉行“开启民智”的宗旨,抓住历史机遇,迅速崛起,成为近代中国大型综合性出版机构之一。几十年间,陆续出版了《辞海》《四部备要》《古今图书集成》等具有深远影响的书籍和刊物,享誉海内外。“新文化丛书”是中华书局为呼应新文化运动,自1920年推出的一套丛书,于六七年中出版近数十种。

新文化丛书部分品种

回到这道题目,如何评析这则广告对研究“新文化丛书”的价值,书局君找到了网络上流传的答案供大家参考,也欢迎读者朋友们在评论区一同讨论:

这则广告是研究“新文化丛书”一手史料,具有很高的史料价值但也有局限。

首先这则广告呈现出版背景与意图:1920年处于新文化运动深化阶段,思想传播需求旺盛。广告中的“专供中学以上学生及各专科家必备之参考”“风行全国”,结合当时新文化运动推动新思想普及,知识界对学术、思想类书籍需求大的背景,可看出丛书呼应时代,旨在传播新文化、服务知识群体,助力研究丛书与新文化运动的关联。

其次,这则广告也反映出丛书内容与特点:广告提及“经济学、文学、哲学、社会问题各名著”,契合新文化运动倡导科学、民主,涉猎多学科知识的特征,能辅助研究丛书知识构成以及其对新文化领域的覆盖。

最后,这则广告见证了当时的文化传播与出版生态:中华书局是民国重要出版机构,广告作为商业推广,反映其对“新文化丛书”的营销。当时新文化运动中出版业是思想传播重要载体,商务印书馆、中华书局等是竞争与合作的关系,可用于研究新文化思想传播的商业路径、出版机构在思想推广中的作用。

但由于其是一则广告,广告为商业宣传文本,存在“美化”倾向,如强调“风行全国”“必备参考”,可能夸大丛书影响与质量。所以研究时需结合丛书原著、同时代书评、出版档案(如中华书局发行记录)等进行互证,才能全面、客观还原“新文化丛书”的历史面貌。

综上,这则广告为研究“新文化丛书”的出版背景、内容特点、社会影响及民国出版生态提供关键线索,具有重要的史料价值;但需辩证分析,结合其他史料进行深化研究。

坦白说,对于高中生,这道题想拿高分并不容易,背后反映出的是高考历史的考察方式越来越活,传统印象中历史就是死记硬背早已成为过去。

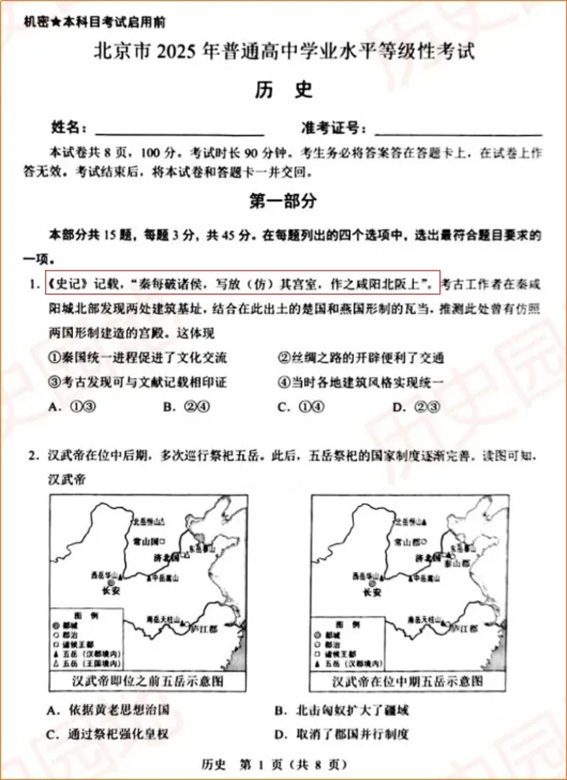

回顾2025年高考历史,多地考生反馈,这次高考历史难度大增主要体现在题干中文言文含量大幅提高,“材料一个比一个冷门”,光读题审题就花费了大量时间,导致最后“根本答不完”。有的选择题题干中直接引用了《资治通鉴》《明实录》《史记》等古籍原文,还有题目引用了未断句标点的清代奏折原文,甚至有些题目连选项都是文言文。考生们需要在大段史料中快速提取关键词,理解出题用意,选出正确选项,对考生的文言文阅读能力和史料研读分析能力提出了不小的要求。

高考历史难上热搜

学历史,必读史料

虽然考生们戏称“历史给我道歉”,但高考历史难度的提升,并非是命题人故意为难考生们,而是新高考改革对历史学科新要求的必然体现。《普通高中历史课程标准(2017年版2022年修订)》中提出:“历史学科核心素养包括唯物史观、时空观念、史料实证、历史解释、家国情怀五个方面。”其中,史料实证是“诸素养得以达成的必要途径”。

史料实证就是指对获取的史料进行辨析,并运用可信的史料努力重现历史真实的态度与方法。高考越来越注重对历史学科核心素养的考查,新高考历史卷总分100分,涉及史料的试题约占80分。考查方式也越发灵活,不少高中学生和历史老师反映,过去总结的一些出题规律和做题技巧逐渐“失灵”,死记硬背更是万万不能,必须从根本上提高核心素养,而抛开史料实证能力,其他素养都是空谈。

2025年高考历史北京卷选择题部分前6题为关于中国古代史的考题,其中有5题的题干使用了文言文史料:

要对史料进行辨析,首先要读懂史料。读懂中国古代史料的前提是读懂文言文。所谓“文史不分家”,只有熟练掌握了文言文阅读能力,才谈得上对史料的辨析与运用。虽然2025年高考难度大,但也有部分学生表示,考查的知识点并不生僻,可见史料研读能力是取得高分的制胜法宝。

读史料,这本就够

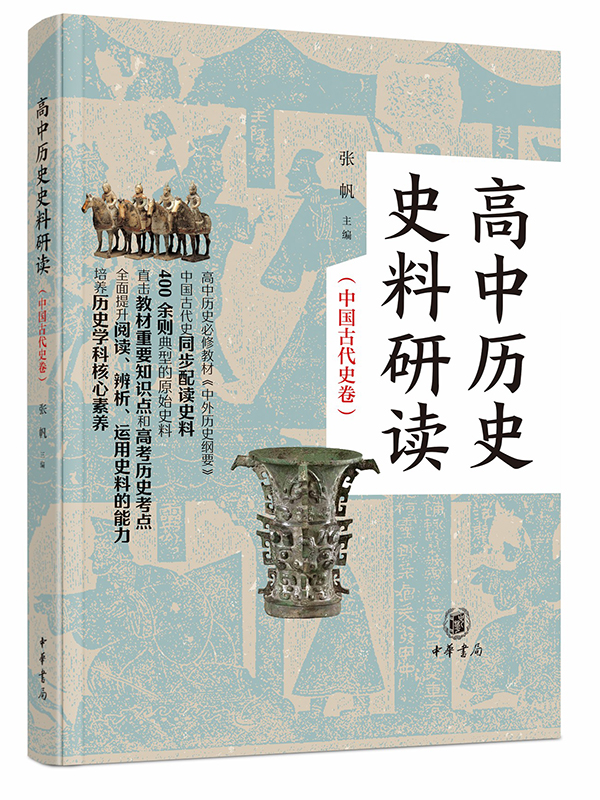

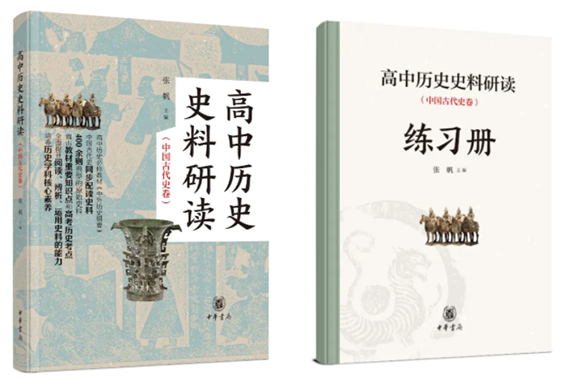

鉴于当前中学历史教学活动中史料信息浩如烟海、内容参差不齐、中学师生难以有效甄别运用的情况,北京大学历史学系组织专业研究人员,以“新课标”和部编高中历史教材《中外历史纲要》为载体,精心选取400余则与教材重要知识点密切相关的、典型的原始史料,汇编为《高中历史史料研读(中国古代史卷)》,直击教材重要知识点和高考历史考点,全面提升阅读、辨析、运用史料的能力,培养历史学科核心素养。

本书主编张帆为北京大学历史系教授,博士生导师,统编高中历史新教材《中外历史纲要(上)》主编,主要研究领域为蒙元史、中国古代政治制度史,从事中国通史、中国史学史教学,著有《中国古代简史》《元代宰相制度研究》等。他指出:“史料是研究历史的基础。无论是从事史学研究的专业学者、讲授历史学科知识的教师,还是学习历史的普通学生,都需要具有不同程度的史料阅读、辨析与运用能力。”

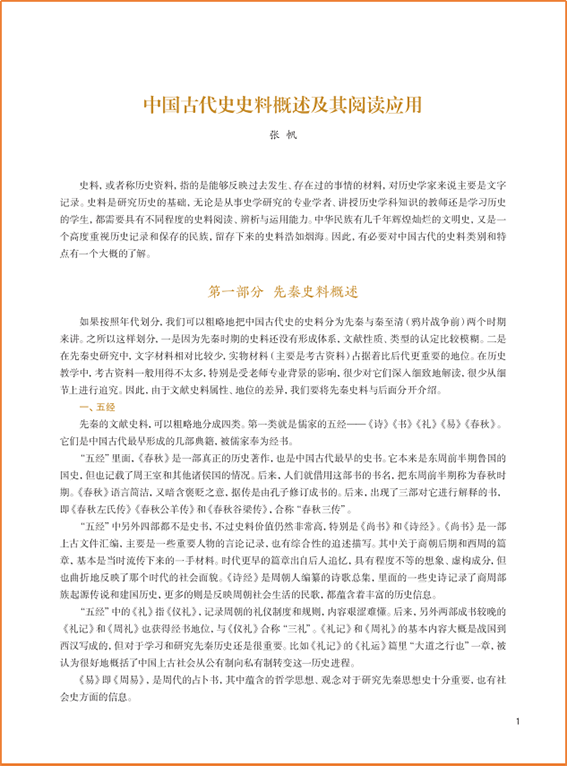

本书第一部分“中国古代史史料概述及其阅读应用”,详细介绍了中国古代史的史料类别和特点,史料的利用、阅读和查找方法等,为学生了解和阅读中国古代史料提供指南。

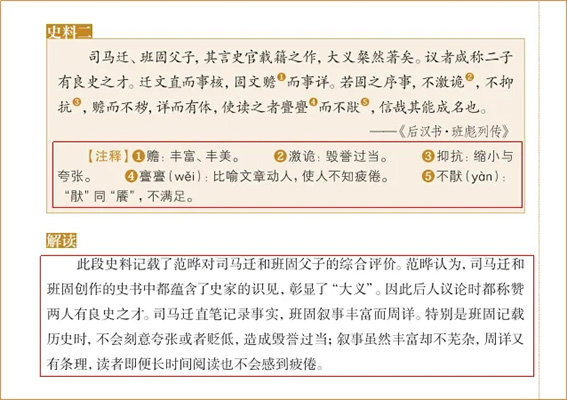

第二部分以《中外历史纲要(上)》中的中国古代史课程章节为纲,为每课精选20—30条史料展开解读,包括原文、出处、注释、解析等;史料具有针对性,精准对应课本中的知识点。

所选史料经典、可靠,内容丰富,包含了正史、政书、志书、诗文、笔记、碑刻,简牍等,培养史料互证的意识,锻炼学生判断、解读不同类型史料的敏感度,以及从不同角度解读历史事件的能力。

例如汉代实行盐铁官营这一知识点,在教材中仅仅有一行字,而究竟为什么施行盐铁官营,如何施行的,施行之后产生了什么影响,各方对这一政策的不同看法,都没有详细叙述。这就导致很多学生并不理解这一知识点,头脑中仅有一个抽象的名词,很容易遗忘。而《高中历史史料研读》则通过史料很好地补充了教材中的空白。

教材

《高中历史史料研读》

结合史料和前后知识点不难看出,盐铁官营的根本目的是缓解国家赋税的不足(以属大农佐赋),具体的做法是百姓用官府提供的工作器具煮盐(因官器作煮盐),同时官府雇佣原来民间的盐铁商人为吏,进行生产管理(除故盐铁家富者为吏)。而在盐铁会议上,来自民间的士大夫对盐铁官营提出了不同意见,认为降低了生产效率(用费不省),增加了百姓的生活成本(盐、铁贾贵,百姓不便)和徭役负担(发征无限)。可见,两篇经典史料就能够让学生对“盐铁官营”这一知识点形成更全面、深入的理解,形成辩证分析历史问题的思维,同时培养了从大段史料中提取关键信息的能力。

而今年湖南卷的一道材料题恰恰考到了“盐铁专营”的问题,并且引用了《盐铁论》的原文,成为今年历史高考最受争议的难度题之一。像《盐铁论》这类冷门古籍,许多考生从来没有听说过,但是,如果你读过这本《高中历史史料研读》,不但会知道《盐铁论》是一本什么样的书,解答湖南卷的这道材料题也是手到擒来。

本书还配有练习册,练习题设计科学严谨,遵照高考命题原则,以提升高中生的史料实证能力和高考实战能力。

积累史料的同时,提高文言文阅读能力

根据使用本书的一线老师们反馈,这本书在训练史料研读能力的同时,对提高学生的文言文阅读水平也大有裨益,可谓一举多得。

本书共选编了400余则史料,每一则史料都是原汁原味的文言文,内容丰富,篇幅短小,包含各种各样的文言语法现象,且每则史料后都有简注和解读,帮助学生从文字到内容进行梳理。400余则史料读下来,文言文阅读量不可小觑,能够有效地提高学生的文言文阅读能力。

2025年高考已成定局,而未来几年高考历史题的命题趋势应该不会有太大的变化,对史料研读能力的考查力度恐怕只会加强不会减弱。对于考生来说,从现在起就接受历史高考的难度,提升史料研读能力,才是制胜法宝。