《周礼》不仅是研究古代典章制度的重要文献,更是一座取之不尽的文化宝库。无论是学者探寻古代政治文明的脉络,还是普通读者感受传统文化的魅力,都能从中获益匪浅。最新上市的孔祥军先生的《周礼郑注汇校》是一部底本精善,校本宏富,标点审慎,异文精辨的汇校类古籍整理著作。今天请孔先生讲讲《周礼》与西周上计制度。

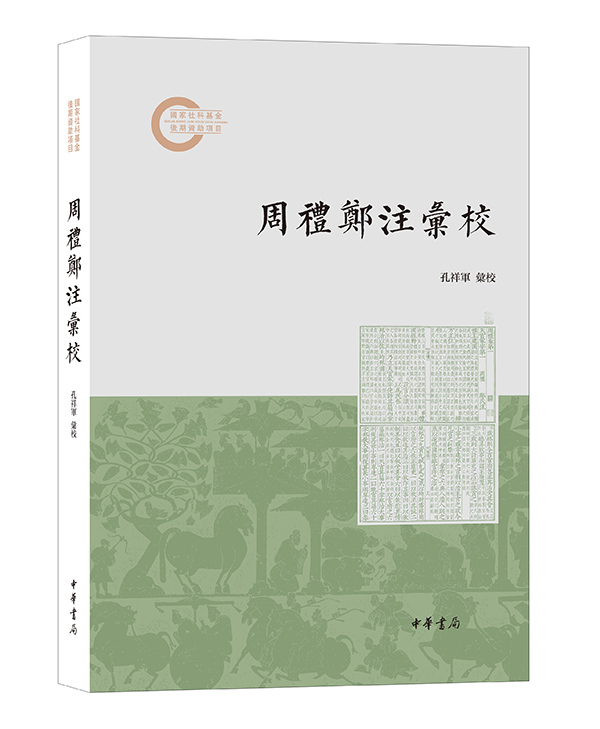

《周礼郑注汇校》,孔祥军 汇校

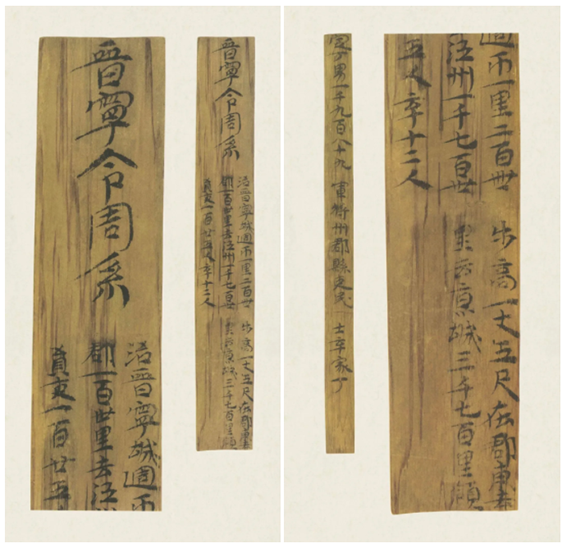

2003年12月湖南郴州市文物考古队在郴州市苏仙桥建设工地发现汉代至宋元时期古井十一口,2004年2月于十号井出土西晋木简909枚(含残简),据相关学者研究,这批木简的主体部分正是西晋桂阳郡郡府保存的“上计阶簿”的存档副本,从考古实物角度为研究中国古代上计制度提供了重要参考。

郴州西晋简

所谓上计,简单的说,是地方官员每隔一段时间,对管辖范围内的人口、户数、田地、赋税、山川交通、人文风俗等等重要信息进行收集整理,并派出专门人员,携带这批数据资料赶赴中央,向专门机构提交上报,以此作为考核地方官员政绩、加强中央对地方控制的有效手段,《宋书·百官志》便有记载:汉制,岁遣上计掾、史各一人,条上郡内众事,谓之阶簿,至今行之。

实际上,这项制度早在西周时期就已初具规模,《周礼》一书对此便有较为详细地记录。现代学者张亚初、刘雨通过系统研究西周的金文实物,对《周礼》所载史事年代作出了可信判定。他们在《西周金文官制研究》一书中提出,《周礼》在编写时一定参照了西周时的职官实况,且其六官的体系与西周中晚期金文中的官制体系大体相近。所以,若想考察西周上计制度,应将《周礼》作为主要参考资料。

《周礼》记载了若干与上计相关的官职职事,如《周礼·天官》太宰之职记载,凡是国家政务上的小事,可由太宰做主处理。年终时,太宰要接收所有官府整理的办公总账,评断官府汇报的政绩,以协助王决定对官吏的罢退或提升。那么,太宰的重要职责之一便是要接收总账,即“受其会”,所谓“会”是岁末之“大计”。相应地,《天官》小宰之职记载,古代官府治理政务的八种成规之一为“听出入以要会”,要会,则为古代州郡官吏每年的考绩簿书。每月月底,小宰就要接收官吏们呈报的当月会计总账,每年年终,要协助太宰接收一年的会计总账,则月计曰要,岁计曰会。除了每月上报“月要”,还有上报年终文书“岁会”,郑玄称此种岁会像汉代当时的上计,那么,《周礼》所见岁会之制与汉代上计旧例类似,基本无疑。从太宰、小宰的有关上计的职责来看,也与汉初张苍作为计相在中央政府主持上计事务较为相似。

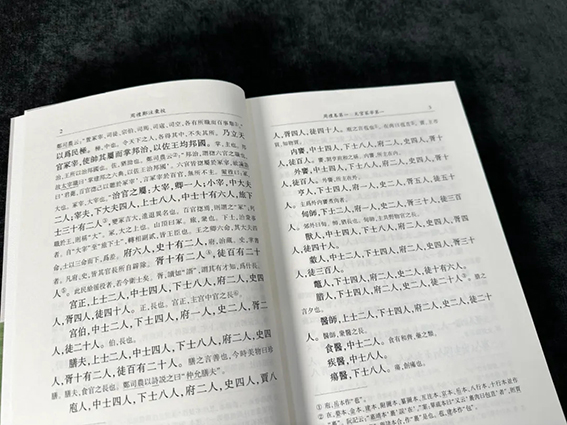

《周礼郑注汇校》卷第一 天官冢宰第一

除了太宰、小宰与周王较为密切的职官,《周礼》还记载了其它与上计相关的职官所任。《周礼·天官》载司会之职有中大夫二人,下大夫四人,上士八人,中士十有六人,府四人,史八人,胥五人,徒五十人,郑玄则称司会主管天下的“大计”,是计官之长,类似于汉代的尚书。除了司会,《天官》载天府之职,掌管始祖庙中珍宝、档案的收藏,以及有关的禁令,又“凡官府乡州及都鄙之治中,受而藏之”,对此,郑玄引郑司农之说,“治中,谓其治职簿书之要”,据此官府乡州及都鄙各级政府的计类文书藏于祖庙。天府是掌管计类文书的官员,从这一角度而言,与天府相类似的是司书,《天官》载司书之职有上士二人,中士四人,府二人,史四人,徒八人,郑玄谓司书主计会之簿书,则表明司书是中央专门保管各地上报的计类文书的职官。司书保管的计类文书涵盖地方诸多方面的信息,掌管有关国家的六典、八法、八则、九职、九赋、九贡、九式的正本,以及王国中的户籍和土地的地图。每隔三年,就要协助大宰对各级官吏政绩进行总的考核,据以知晓百姓的农具、兵器、土地、劳动力、牲畜等的数目,山林、川泽的情况,考核各级官员的征调劳役、征收赋税是否合理。在征收赋税上,掌管征收事务的官员都要从司书处接受所当征收的数额,且“及事成,则入要贰焉”,也就是说,等到征收完毕,就要将征税记录的副本交给司书。关于“入要贰焉”,贾公彦《周礼疏》解释道:“及事成,收敛毕入要,谓写一通副贰文书,名为要,入司书。”可知天府保管的计类文书与司书保管的计类文书属于正副本的关系。周王与冢宰根据天府、司书保管的计类文书,了解地方上的财产、器械、农田、家畜、山林、赋税等方面信息,据此来制定中央财政支出的规划。除了行政方面,司法部门也需向周王或冢宰呈递计类文书,《周礼·秋官》载士师之职,记载掌管司法的士师年终之时需定计簿,对各地执法情况加以汇报。

《周礼》而外,其它传世典籍所载先秦上计制度多见于春秋、战国时期。《国语·周语》记载周定王时即有“月会”“旬修”“日完”,这应该属于上计制度的一部分。无独有偶,《国语·周语》出现的“月会”“旬修”“日完”,反映了东周时期的情况,而西周时期,《周礼》亦有相似的记载,《天官》载司会之职,“以参互考日成,以月要考月成,以岁会考岁成”,既有所谓考日成、考月成、考岁成,则当必有一日、一月、一年之簿书作为稽考的根据。周天子既对用礼之故事了如指掌,可见其对中央所掌握的“月会”“旬修”“日完”颇为熟悉,这也符合《周礼》“以周知四国之治,以诏王及冢宰废置”的记载。计簿是为周王、冢宰资政的依据,其产生与使用至西周时,应已形成了一定的惯例成规。

《国语汇校集注》,俞志慧 撰

至春秋战国,上计制度则日趋成熟,渐成定法。如《左传》昭公二十五年(前517),鲁国大夫臧氏、季氏交恶,郈鲂假让臧会当上贾正,身为贾正,不得不向季氏呈送计簿。同样,《晏子春秋》外篇《重而异者》记载晏子曾将治理东阿的情况上呈齐景公。到了战国时期,上计制度的相关实例愈加众多且记载详细,《吕氏春秋·知度》记载任登作为中牟令,向赵襄子“上计”,汇报地方治理,并举荐贤才。《韩非子·外储说左下》载西门豹为邺令,前后两次上计,魏文侯一次“收其玺”,一次“迎而拜之”,皆根据上计的信息来判断西门豹是否称职,是否能够继续担任邺令。《淮南子·人间训》记载解扁上计,报告地方的收入是以往三倍,而作为君主的魏文侯则对解扁传达的内容表示怀疑。实际上,上计制度本有“核校”一环,出土秦汉“效律”即与此有关。据现存史料,秦汉各级计类文书,皆须受到平级、上级机构的审核、校对,这应是渊源有自,而一以贯之的。

其时除有以日、旬、月、年为周期的考核,还有以三年为周期的“大比”,即每三年对各项工作进行稽考,除了司书、司会,小司徒、县师、州长、乡大夫、党正等也均有参与。如《周礼·地官》记载小司徒在接受三年一次的大比时,汇报工作的主要依据是来自邦国治理考核的“比要”,亦即各地呈递上来有关治绩的计类文书。具体到地方,自上而下,各行政层级也各有大比:县师,每逢大比就以考察公邑所属官吏们的政绩而报告上级,来加以罢免或提升;州长,大比时对本州各级官吏、民众进行全面考核,以协助乡大夫的工作;乡大夫,则考查百姓的德行、道艺,而从中选拔荐举德行优异和才能卓越的人;党正,职责在于考察其族之夫家众寡,尤其是其贵贱老幼废疾及其六畜车辇,一一记载,大比之时,加以汇报。大比的核心考察内容是人口民数,小司寇三年大比之时,主要关注齐民之众寡、齿岁,并将相关信息汇报至中央专门掌管计类文书的天府,藏于祖庙之中。负责向小司寇呈送这些人口信息计类文书的是司民,掌管登记万民的数目、具体地址、男女性别,并登记清楚每年出生、死亡的人数变化。

陕西周原遗址

《周礼》对当时涉及上计的政治组织、职官、簿书制作、上计时间等皆有着若干记载。春秋、战国时期的诸多传世文献记载,也能间接证明《周礼》所述上计制度应该真实存在,可以说《周礼》是研究包括上计制度在内的若干西周制度的必要依据。综而言之,在立足《周礼》等传世典籍的基础上,结合若干出土简牍,释读中国早期不断加强对地方控制的历史进程,可知至少从西周时期开始,上计就已经成为中央加强对地方管理与控制的一种常规制度。

一部精善的《周礼》郑注读本

孔祥军 汇校

繁体横排

16开 平装

978-7-101-17238-6

128.00元

内容简介

《周礼》是我国古代最为重要的核心经典文献之一。《周礼》以六官统摄六典(《冬官》早佚,以《考工记》补之),系统地展示了国家机构设置及其职能,对汉代以降的中国历史进程和社会发展产生了经久影响。东汉时,《周礼》就有不少注家,其说多已亡佚,现存最早最完整的注本是郑玄的《周礼注》,但缺乏以《周礼》郑注为中心的汇集校勘和全面深入的研究。

本书以国家图书馆藏明嘉靖吴郡徐氏刊《周礼》为底本,以唐石经、蜀石经、白文本、婺本、金本、建本、附图本、纂图本、互注本、京本、蜀本、重言重意本、岳本、八行本、十行本为对校本,以陆德明《经典释文》、单疏本《周礼疏》及魏了翁《周礼折衷》所引为参校本,并参考浦镗《十三经注疏正字》、阮元《周礼注疏校勘记》、汪文台《十三经注疏校勘记识语》、黄丕烈《重雕嘉庆本校宋周礼札记》、孙诒让《十三经注疏校记》、加藤虎之亮《周礼经注疏音义校勘记》等校勘成果,以及彭林、金少华等先生整理的《周礼注疏》中的校勘记进行汇校。

此次汇校,不改底本,对勘各本,凡有异文,均出校说明,并以校注方式置于当页页下,以期全面反映《周礼》之前人校勘面貌。作者考辨研究之心得,则以按语的形式附在校记最末。

作者简介

孔祥军,江苏扬州人,历史学博士,扬州大学社会发展学院教授,山东大学中国经学研究中心高级研究员,日本北海道大学客座研究员。主持国家社科基金项目四项,主持教育部社科基金项目两项,出版《阮刻〈毛诗注疏〉圈字汇校考正》等专著九部,整理《毛诗传笺》(中华书局“中国古典文学基本丛书”)等,发表学术论文一百多篇,相关学术成果两次获得江苏省哲学社会科学优秀成果二等奖(第十四届、第十六届)等奖励。目前主要从事中国古代史、古代经学文献整理研究工作。

目 录

凡例

卷第一 天官冢宰第一

卷第二 天官冢宰下

卷第三 地官司徒第二

卷第四 地官司徒下

卷第五 春官宗伯第三

卷第六 春官宗伯下

卷第七 夏官司馬第四

卷第八 夏官司馬下

卷第九 秋官司寇第五

卷第十 秋官司寇下

卷第十一 冬官考工記第六

卷第十二 冬官考工記下

内页欣赏