这几天,有很多朋友通过各个渠道,来向我们了解“三全本”《史记》的情况。

我们整理了几个比较集中的问题点,跟大家来做一个统一的沟通。

“三全本”是什么

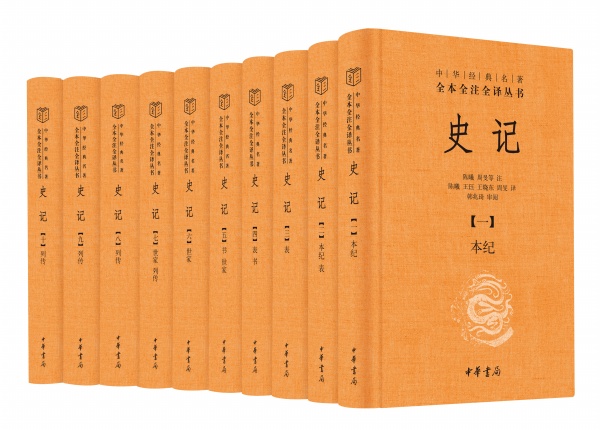

“三全本”的全称,是“中华经典名著全本全注全译”丛书。

这不是一本书的名称,而是一个丛书系列,由中华书局“三全本”团队首创。

2009年,中华书局“三全本”团队开始精心策划,2010年正式推出“中华经典名著全本全注全译丛书”的第一种——《黄帝内经》。

截至2025年7月,“三全本”已推出162种,没有封口计划,还在持续上新。

“中华经典名著”,圈定了这套书的出版范围——

从中国古代浩瀚的典籍中,遴选各领域的经典著作,包括《史记》《资治通鉴》《论语》《孟子》《老子》《庄子》《韩非子》《诗经》《周易》《黄帝内经》等等。

“全本全注全译”,是指这套书的编写与加工方式。

全本,是指将典籍原文全部录入,不做删节。选择内容最完整、错误最少、校刻最精的版本或善本为底本,并参校其他版本。择善求真,版本有歧义的,采用通行本。有前人校勘成果的,尽量吸收其正确意见;异文有特殊意义的,在注释中酌情加以说明。

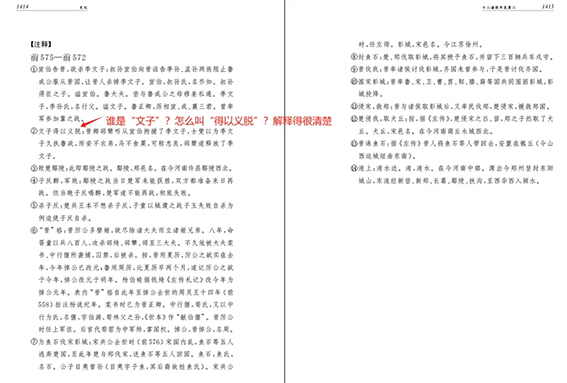

全注,是从当代读者的阅读需求出发,对原文中影响阅读理解的典章制度、人物地名、以及古今异义易产生误解误读的词语做注释,难字标注汉语拼音。还包括必要的串讲,即讲解、评述整个历史事件,引用某种学术观点,点评某个人物的历史地位等;对于重要典籍,汇集古今评论,并有译注者的论定;对于重要的校勘成果,出校记;对于初次全面整理的书稿,重要异文出注。

全译,是指对全文进行白话文翻译,原则上以直译为主,意译为辅,为便于理解,适当增补要素。整体要求语言流畅,表达清晰。

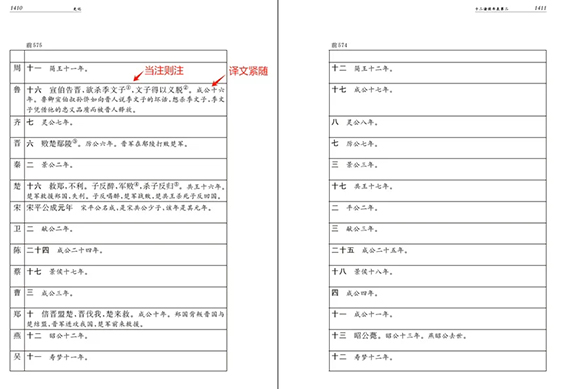

考虑到大段原文、注释、译文带来的阅读体验不太友好,我们对原文一般依通行本或底本划分段落;对一些较长的段落,据文意重新分段。

注释、译文,紧跟此段原文,采取一段一注一译方式,原文一般依通行本划分段落,按所划分段落出注、翻译,如此,可免去注释太多、译文太远、来回翻检之劳。

每一种“三全本”,都在这个基本框架之内运作。

“三全本”《史记》也不例外。

都是“三全本”《史记》,为何分老版新版?

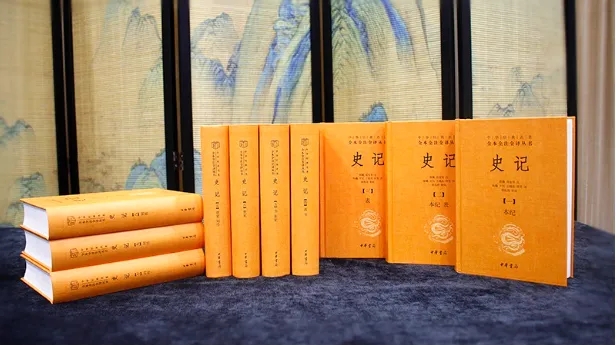

大家来询问的老版“三全本”《史记》,是指2010年推出的韩兆琦先生译注九册本,后来因为种种原因停印。

现在所说的新版“三全本”《史记》,是2022年9月隆重推出的十册本。

在我们推出新版时,韩先生年事已高,就将十册本的相关工作交给了他的入室弟子们。

这些老师跟随韩兆琦先生研习《史记》三十年,并在各自的工作领域有所成就。

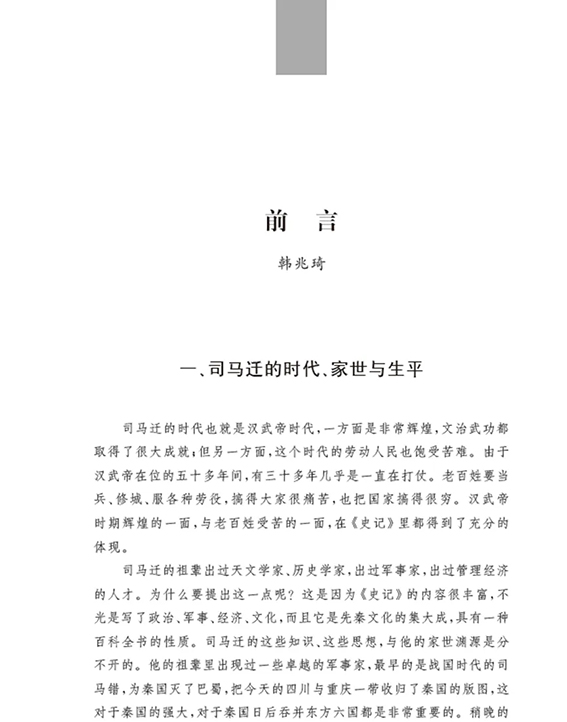

韩先生对每一篇注译与评论都做出了具体要求,提出了修改意见,并亲自撰写了前言。

新“三全本”,新在哪儿

在字号、字体、开本、版式不变的情况下,为什么我们的新版比老版整整多出一册?

是因为,新版在体例方面更加丰富完备,在注释里,增加了很多与时俱进的内容。

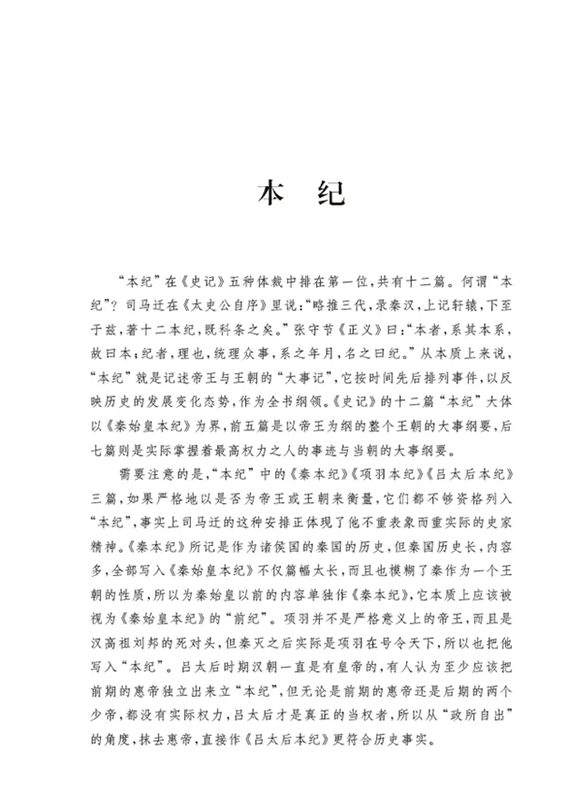

首先,我们对于《史记》“五体”,即本纪、表、书、世家、列传,各有“概说”,方便读者建立整体认识,再细读各体篇章。

以“本纪”概说为例,这篇小文,梳理清楚了何为“本纪”,编写逻辑,为何《秦始皇本纪》之前还有《秦本纪》,项羽、吕后为什么也列入“本纪”,这一系列基本问题。

其次,每篇的篇首都有“释名”,解释篇题含义,概括内容要点。

司马迁是一位才华洋溢、情感丰富、爱憎分明的史学大家,他为人物传记起的标题,往往包含着他鲜明的态度。

比如说,他为“战国四公子”写的传记,分别为《孟尝君列传》《平原君虞卿列传》《魏公子列传》《春申君列传》,其他三人的传记都用封号作篇名,唯独信陵君的传记用“魏公子”命名,就因为信陵君的事迹与魏国利益息息相关,司马迁以这种命名方式,表达对他的崇敬之情。经“释名”这一解释,令人豁然开朗。

再如,七十列传,《伯夷列传》居首,为什么居首?在“释名”就能看出大概,首先,起首第一句“夫学者载籍极博,犹考信于‘六艺’”,具有为“列传”发凡起例、标举取舍评判原则的作用,其次,文章三部分的事迹概述,已经指向司马迁打通古今、关联现世的深刻思考。

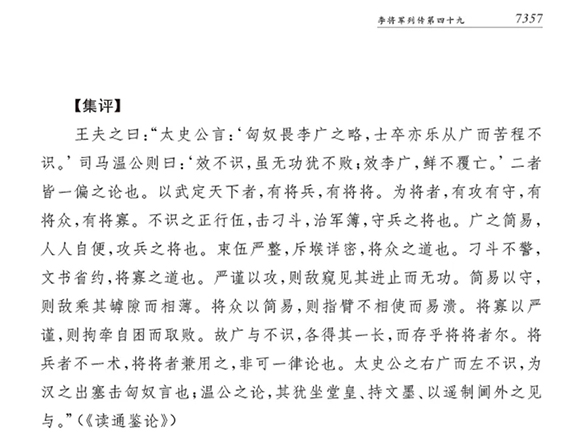

第三,各篇篇末有“集评”,汇集古人的精彩点评。

历朝历代的学者,对于《史记》某一篇章的评述点拨,基本散见于各类文献,当您读完文章,总会想要看看前人发过何种论断,有过哪些争执,自己四处搜寻的话,非常费时费力,而有了“集评”,可以一目了然,就方便得多了。

比如,对于司马迁钟爱的飞将军李广,王夫之、姚苎田、牛运震、吴见思四位名家,各自发表了评价与看法,尤其是王夫之对于《史记》《通鉴》两部书,对李广、程不识治军风格的比较,颇为精彩,前年,这段话出现在了高考语文试卷上。

第四,“集评”之后,注译者会有堪比小论文的长篇“评论”,详细阐述其对各篇相关问题的看法,补入其他部分未收入的相关资料。

另外,有些本纪、世家、列传后还附“世系表”,帮助理清人物线索。

注释,则特别注重吸收文献研究成果和最新考古发现等内容,相比老版,增加了不少内容,是非常非常值得向各位推荐的部分。

我们之前特别写过一篇文章介绍,各位得空可以一阅:“三全本”《史记》为什么都说好?读这十条注释就明了

但最最关键的,是我们的新版,对于“十表”,进行了全面的注释和翻译!

“十表”全面注译,才是真正的“三全本”《史记》

相对于“本纪”“世家”“列传”,“表”和“书”,非常重要,但很难读懂。

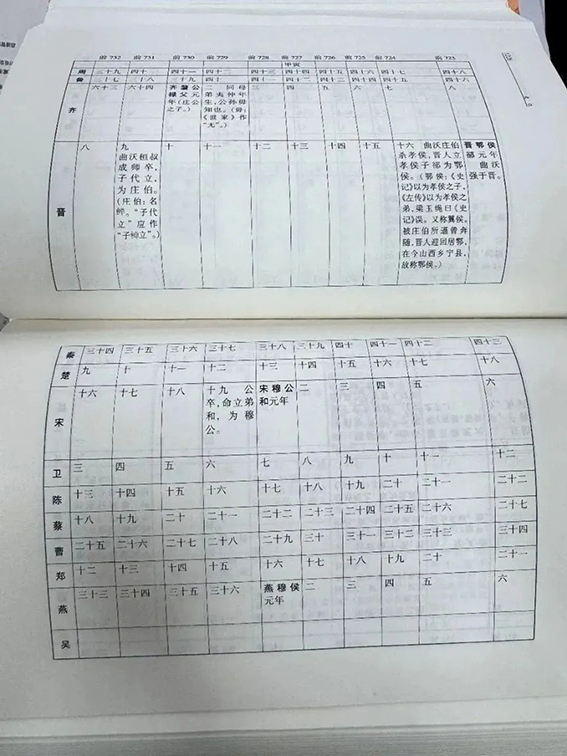

尤其是“表”,由司马迁首创。他通过表格的形式将几千年的历史事件和人物加以梳理整合,使人一目了然。

自西汉以来,它犹如一座富矿,人们不断地对其进行探索和挖掘。

宋代史学家郑樵说:“《史记》一书,功在十表,犹衣裳之有冠冕,木水之有本原。”把“表”的价值提到了其他各体之上。

清代史学家赵翼盛赞:“作史体裁,莫大于是!”司马迁水平之高,此处尤其体现。

十表,记载了上自黄帝下迄汉武帝数千年的历史,构建精巧绝伦,如果说,《史记》是一部纪传体通史,以人物为中心,那么纷繁复杂的传记中间,自带一条“编年脉络”,让一切变得有条不紊——这就是“表”,它能与纪传互补,为历代王侯作家谱,以简驭繁,更有微言大义寄寓其中!

司马迁“通古今之变”的编书思想,在“十表”体现得特别明显:数千年历史有了科学的分期隔断,各表内容的轻重划分,也体现出司马迁对于当时局势的清晰判断。

真正意义上的“三全本”,对于如此重要的“十表”,当然要进行全文注释和翻译。

既包括序言,也包括正文。

在老版九册本中,“十表”只有注释,没有译文。表格的处理是一表到底,注释在表格中,只有部分评论、校勘的内容附在表格之后。

新版十册本,我们对表做了这样的处理——

原文的表,很长,必须进行合理分割。

原文有疑难的地方加注释,译文紧跟原文之后;注释,就集中在这段表格之后,确保表—注—译自成区块,同样避免大规模聚集和远距离翻查,保证最佳阅读效果:

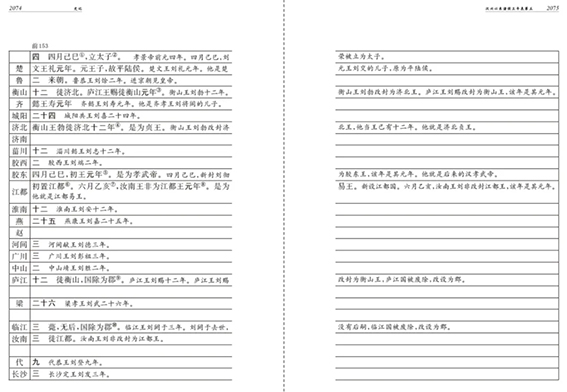

这是第2074至2075页,《汉兴以来诸侯王年表》。文字较多的表,我们做了特别的通栏处理↓

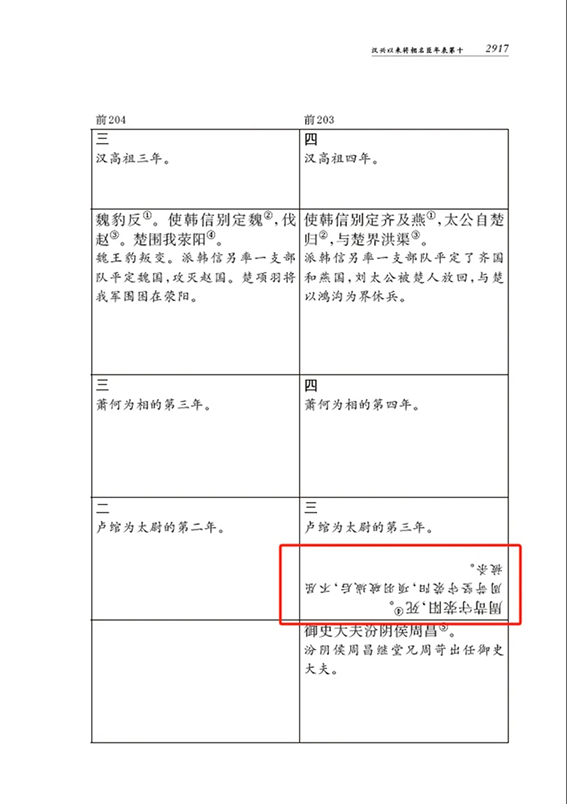

《史记》中有独特的“倒书”现象,确保忠实于原文↓

此处是《史记》中特殊的记录形式——倒书。具体原因众说纷纭,现在很多学者认为这些内容是后来补写的,为与原记录相区别,采用了这种形式。

目前为止,我们还没有看到哪家对“十表”如此费尽心力。

但,无论是译注老师,还是参与编辑工作的伙伴们,都有一个共同的心声:

辛苦,但是太值得!

只因为,如此重要的《史记》,如此有价值的“十表”,踏踏实实一字一句进行真正全本全注全译的处理,才是对经典真正的尊重。